【第1回の趣旨】

『成長M&A』実践研究会では、M&Aのモデルを確立している企業から独自のM&Aノウハウと業種の特徴を取り入れた事例を学ぶ場を提供。M&Aを活用した成長戦略を実現し、自社の企業価値を向上させるための道しるべを提示する。

第1回のテーマは、「M&A×中長期ビジョン」。共進ペイパー&パッケージより、M&Aを活用した中長期ビジョンの実現について、同社の実例を交えてご講演いただいた。

開催日時:2025年2月26日(仙台開催)

はじめに

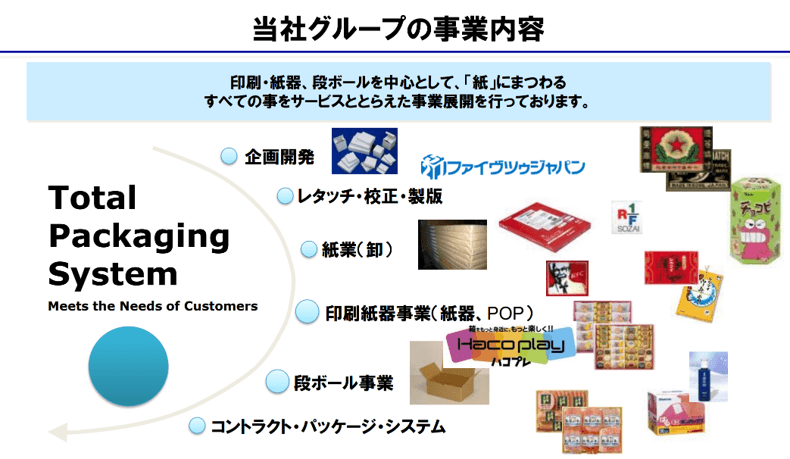

共進ペイパー&パッケージは、1948年に兵庫県神戸市で鍛治川商店として創業。創業は紙の卸し業を行っており、マッチの紙箱製造を皮切りに段ボール、および印刷紙器の紙加工の製造業へ進出した。その後、メーカーの梱包作業まで含めたオンリーワンサービスを展開し、さらにブランド品包装を専門受託する方式を採用することで他社との差別化を図り、売り上げを拡大してきた。

現在では、業界初のオリジナル紙箱のWEB通販サービスを提供するほか、タイをはじめとするASEAN諸国への市場進出にも積極的に取り組んでいる。同社は、紙にまつわる全ての事業をサービスとして捉え業容を拡大している。

今回の講演では、同社の長期ビジョンやリブランディングの取り組み、さらに実例を交えたM&Aの取り組みについて、「M&Aを活用した中長期ビジョンの実現」と題し、代表取締役社長の鍛治川和広氏にご講演いただいた。

出所:共進ペイパー&パッケージ講演資料

M&A実施前の長期ビジョン策定とリブランディング実行

共進ペイパー&パッケージは、M&Aを積極的に実施する前に長期ビジョンの策定と自社のリブランディングを実行している。

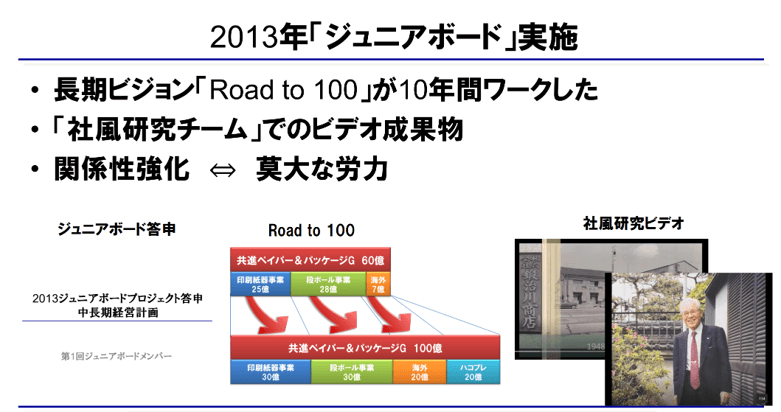

同社は2013年に長期ビジョン「Road to 100」を策定。グループ全体で売上高100億円突破と、創業から100年継続しての事業継承を目指すことを掲げた。このビジョンの実現に向け、経営理念の浸透不足、退職者の増加、SDGsへの対応の必要性など、いくつかの課題を強く認識し、2020年に社内リブランディングを実施した。

リブランディングでは、経営理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を再策定するとともに、同社独自の教育システム「Kyoshin Academy」を立ち上げ、社員教育の充実を図った。この取り組みにより、社員のエンゲージメント向上と組織力強化を実現している。

長期ビジョンの明確な設定とリブランディングを経て、同社は2022年以降に3社のM&Aを実施し、2024年度には売上高100億円を突破した。同社の事例は、M&Aを単なる目的とするのではなく、長期ビジョン達成のための経営手段として戦略的に活用することの重要性を示している。

出所:共進ペイパー&パッケージ講演資料

さらなる成長に向けたM&Aの実行

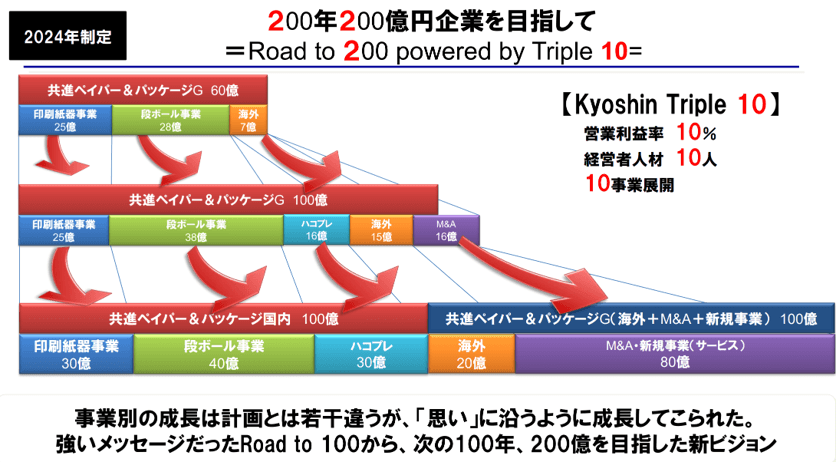

2024年度に売上高100億円を突破した同社は、次なる目標として、売上高200億円・営業利益率10%・経営者人材10人・10事業展開を掲げた新たなビジョン「Road to 200 powered by Triple10」を策定した。

このビジョンを達成するためには、経営資源を一部の事業に集中させるのではなく、複数事業へ投資を分散させるポートフォリオ経営が重要である。また、従来のプロダクトアウト型のアプローチから、消費者一人一人の細かなニーズに対応するカスタマーイン型の戦略への転換も求められる。同社は、これらの戦略を実現する手段として、M&Aを積極的に活用している。

さらに、現在は経営者の高齢化や後継者不在の問題を背景に「大M&A時代」が到来しているが、そのピークは2025年ともいわれている。今後のM&A動向には大きな変化が生じる可能性があり、同社はその変化を見据えた柔軟な対応を進めている。

出所:共進ペイパー&パッケージ講演資料

M&Aを通じた学び

現在までに3社のM&Aを実行してきた同社は、M&Aを通じて得た学びや教訓として、次のの5つのポイントを挙げている。

①事業シナジーが大前提であり、水平型か垂直型のM&Aを実行すべき(異業種のM&Aは実行しない)

②譲渡企業の財務状況よりも、どのような得意先・仕入先と取引があるかを重視する

③M&Aは圧倒的な時間短縮とノウハウ獲得が可能であり、ポートフォリオ強化に有効

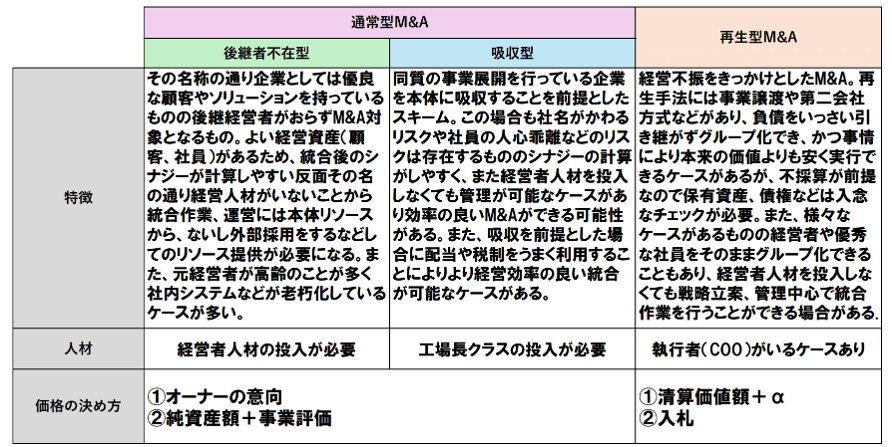

④M&Aのスキームは後継者不在型・吸収型・再生型の3つの類型に大別される。それぞれのスキームにより、投入すべき人材と譲渡価額の決定方法が異なる。特に再生型においては、債権放棄により必要資産のみの譲受が可能であるが、必要資産の吟味が重要であり、他類型と比較してよりDDが肝要となる

⑤ PMIにおいては、まず第一に譲渡企業の従業員へ同社のビジョンを明確に示し、従業員一人一人との個人面談を実施

M&A実行後は、「鉄は熱いうちに打て」を原理原則とし、速やかなPMI実行が肝要である。

出所:共進ペイパー&パッケージ講演資料

代表取締役社長