【第3回の趣旨】

デフレからインフレ経済へと移行する中で、企業が適正な利益を確保し成長するには、新たなファンを創造することが不可欠である。そのためには、営業活動の一環としてではなく、中期ビジョン実現の一環として顧客創造を捉え直し、仕組み・体制・制度を経営者主導で構築する必要がある。顧客創造モデル研究会では、顧客創造の仕組みだけでなく、体制や制度にも注目し、時代に合った“顧客創造モデル”を実現している企業を研究する。

第3回では、株式会社SANMATSU、株式会社シアーズホームバースの2社に登壇いただいた。三松は、最先端加工技術を活用した多品種少量生産を得意とする。オープンイノベーションや産学連携を通じて新たな顧客価値を創造しており、その取り組みは、中堅・中小企業が顧客創造を実現するための重要なヒントを提供するものである。

開催日時:2025年6月17日

はじめに

顧客創造は単なる営業活動の延長ではなく、企業のビジョンを実現するための戦略的な活動である。特に中堅・中小企業においては、限られたリソースを最大限に活用し、顧客のニーズに応える仕組みを構築することが求められる。

SANMATSUでは、金属加工を事業の基盤としながらも、単なる部品製造に留まらず、オープンイノベーションや産学連携を通じて新たな価値を生み出す。顧客創造を実現するための具体的な戦略は、特に中堅・中小企業が参考にすべき事例である。講演では、SANMATSUがどのようにして顧客創造を実現してきたのか、その具体的な手法と成果が語られた。

顧客との協業やパートナー化により、ビジネスを創造している

出所:三松会社案内パンフレットより抜粋

オープンイノベーションによる顧客創造の推進

SANMATSUが顧客創造を実現する上で重要視しているのは、オープンイノベーションの活用である。「1社でビジネスを完結するのでなく、協業によって完結することが多い」と田名部氏が語るように、他社との協業やパートナーシップの構築に積極的に取り組む。具体例としては、パナソニックと開発した台車管理システムや、三菱電機と開発したシミュレーションソフト「SMASH」が挙げられる。これらの取り組みは、SANMATSUが持つ技術を切り出し、他社の技術と組み合わせることで新たな製品やサービスを創出するものである。このような協業モデルは、リソースが限られる中堅・中小企業にとって、顧客創造を加速させるための有効な戦略だ。オープンイノベーションは、単なる技術共有ではなく、企業間の信頼関係を基盤とした価値創造のプロセスである。

社内改善活動から事業化への仕組みづくり

SANMATSUは、社内の改善活動を単なる効率化にとどめず、新たな事業へとつなげる仕組みを構築している。社内の改善活動から生まれた事例として挙げられるのは、FA(ファクトリーオートメーション)やロボットSier支援事業である。これらの事業は、SANMATSUが自社の生産効率を向上させる過程で得たノウハウを外部に提供する形で事業化したもの。企業が内部の知見を活用し、新たな収益源を生み出す好例であろう。

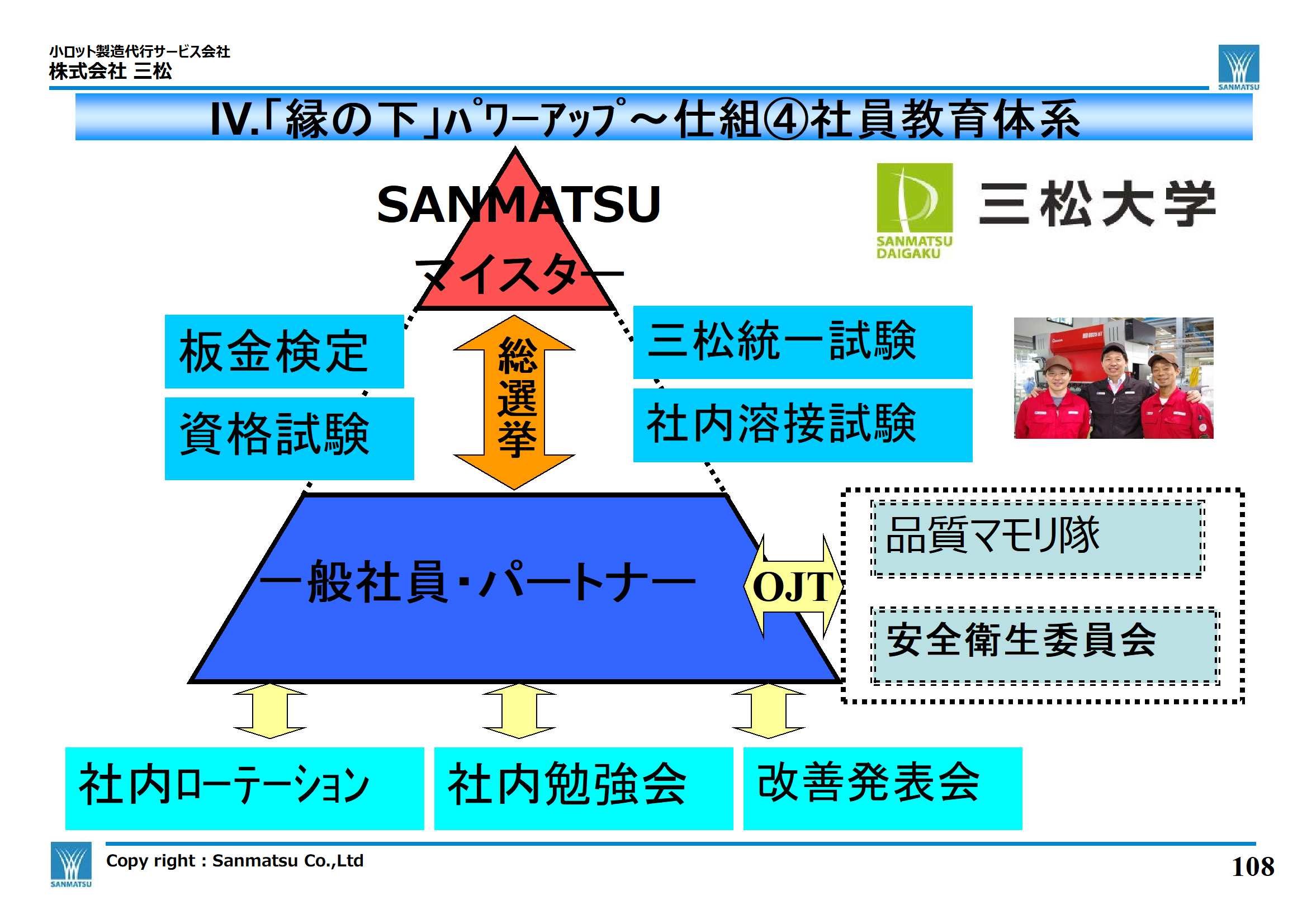

さらに、SANMATSUは人材育成を通じて顧客創造を強化している。社内大学である「三松大学」設立や、社内におけるモデル人材を選挙で決める「SANMATSUマイスター」の取り組みを通じて社員の専門性を向上。この「SANMATSUマイスター」によって高付加価値サービスに磨きをかける。これらの取り組みは、企業の競争力を高めるだけでなく、顧客創造の基盤を構築するものである。

三松の教育体系図(出所:講演資料より抜粋)

産学連携による新たな価値創造

SANMATSUは大学との連携を通じて新たなビジネスモデルを構築している。例えば、九州大学との共同研究による「金属王」という自社ブランドの開発や、デザイナーとの結び付きによる新たな製品創出が挙げられる。SANMATSUが持つ技術力と大学の研究力を融合させることで、新しい市場を開拓する。

また、産学連携は、企業のブランド価値向上にも寄与しており、顧客創造を持続的に実現するための基盤となっている。2009年に行った九州大学との共同研究がきっかけとなり、以降、オープンイノベーションによる協業モデルが強化されてきたのである。中堅・中小企業にとって、産学連携は新しい市場を開拓し、競争力を高めるための有効な手段である。技術革新と顧客価値創造を両立させるこのアプローチは、今後の経営戦略において重要な位置を占めるだろう。

九州大学との共同研究で生まれたさまざまな製品

(出所:講演資料より抜粋)

代表取締役社長