【第2回の趣旨】

デフレからインフレ経済へと移行する中で、企業が適正な利益を確保し成長するには、新たなファンを創造することが不可欠である。そのためには、営業活動の一環としてではなく、中期ビジョン実現の一環として顧客創造を捉え直し、仕組み・体制・制度を経営者主導で構築する必要がある。顧客創造モデル研究会では、顧客創造の仕組みだけでなく、体制や制度にも注目し、時代に合った“顧客創造モデル”を実現している企業を研究する。

タナベコンサルティングの顧客創造モデル研究会第2回では、第2回では、三和建設、平安伸銅工業の2社にゲスト講師として登壇いただいた。トップライン向上につながった事業戦略構築の背景や、全社で自走してその事業戦略を実行するために不可欠な風土醸成について、実体験のエピソードを交えながらご講演いただいた。

開催日時:2025年4月21・22日(大阪開催)

代表取締役社長 森本 尚孝 氏(左)

執行役員 大阪本店次長 松本 孝文 氏(右)

独自のインナー/アウターブランディング

1947年創業の三和建設は、 2025年4月現在で203名(常勤社員・三和建設単体)の社員を擁する、関西地域を基盤とする建設会社である。同社は、食品工場や危険物・冷凍冷蔵倉庫など、社会の基盤となる設計・施工の難易度が高い建物にドメインを絞り、自社ブランドを確立。独自のノウハウと高い技術力で顧客開拓に成功している。

また、「ひと」が活躍し、「ひと」によって選ばれるよう、「つくるひとをつくる」を経営理念とし、社員寮や社内アカデミーなど人材への投資に注力。その結果、2017年に「第7回『日本でいちばん大切にしたい会社』大賞 審査委員会特別賞」を受賞するなど、「ひと」に選ばれ続ける会社として高い評価を得ている。

本研究会では、理念浸透のためのインナーブランディングと独自ブランドを確立させる上で重要になる戦略について、同社の代表取締役社長の森本尚孝氏と、執行役員・大阪本店次長の松本孝文氏にご講話いただいた。

人を大切にする経営理念「つくるひとをつくる」

同社は2001年ごろの経営環境の悪化により経営危機に陥り、多重債務や資金繰りに苦しみながら、倒産を回避すべく、多くのヒト・モノのリストラを行った。この厳しい状況の中でも会社に残り、働き続けてくれている「ひと」こそが、三和建設にとっての「真の資産」である。そのため、「社員が活躍すること」を企業目的とし、「つくるひとをつくる」という経営理念を掲げている。この理念を浸透させるために行っている取り組みは、主に次の3点である。

1.コーポレートスタンダードの策定と見直し

経営者から社員への約束事「コーポレートスタンダード」を策定し、毎年見直す。

2.社内日報システム「SODA」の導入

掲示板型のシステムで社内コミュニケーションを促進し、ナレッジを蓄積する(暗黙知→形式知)。

3.社内大学「SANWAアカデミー」の開校

自社の考え方や方針、仕事に必要な知識・ノウハウを体系的に学べる場をつくる。

「つくるひとをつくりあう、みんなの寮」をコンセプトとして新入社員が1年間の共同生活を行う教育寮「ひとづくり寮」を2018年に開設。横のつながりと知を育み、三和建設の永続を担う人財として成長することを目的としている。人を大切にするという理念を体現しており、インナーブランディングを加速させる効果も兼ねている。また、ひとづくり寮をベースに、企業の「ひと」に関する課題を解決する社員寮ブランドである「Hue PLUS(ヒュープラス)」を展開している 出所:三和建設講演資料

選ばれ続ける会社になるブランディング戦略

「何でもできる」は「何もできない」と同義であり、強みがないと見なされる。同社はこの考えに基づき、「強みとは探すものではなく、決めるもの」という方針を掲げ、選ばれる存在となるためのブランディングを実施した。具体的には、使用方法や施設の目的が明確で、専門性が求められる事業領域(ドメイン)に経営資源を集中させた。

ドメインを絞ることで、ノウハウを蓄積し、専門性を高めるとともに、社員の成長を促進。専門領域においては大手にも引けを取らないという「誇り」を醸成することにより、働きがいのある職場環境を実現した。また、専門性の高い提案力が新規顧客の開拓につながり、業績と社員数の双方が向上している。

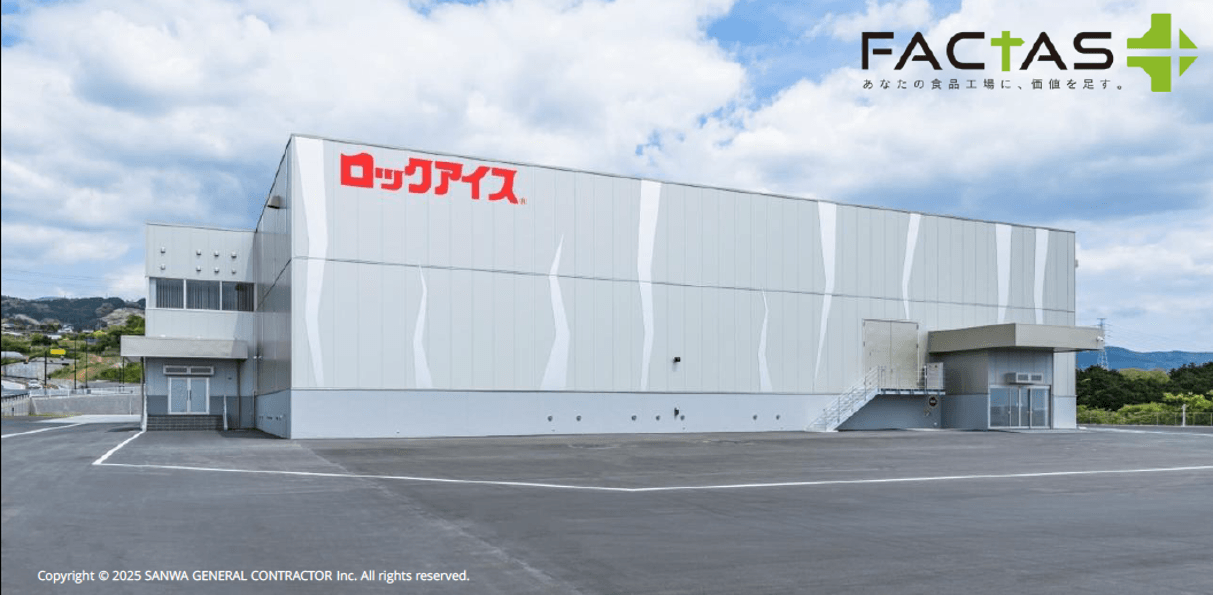

食品工場・食品関連施設に関わるトータルソリューションブランド「FACTAS(ファクタス)」で建設した、東海コクボの三島工場 出所:三和建設講演資料

ブランド化の推進と確立

同社は食品工場のブランド化を推進するため、「ブランドマネージャー(BM)制」を導入した。ブランド化を専任で推進する役割としてBMを任命し、トップダウン型の体制からBMが部門を横断するマトリクス型の組織へと改編。この組織変更により、ブランド化を全社的な取り組みへと昇華させた。

また、ブランド認知度を高めるため、セミナーの開催、プレスリリースの発信、広告の強化などを実施し、メディアへの露出を増加させた。特にプレスリリースでは、単なる宣伝にとどまらず、社会的背景や意義をデータに基づいて発信することで、メディアの関心を集めている。この結果、プロポーザル案件から特命案件への受注プロセスの変化が生じ、既存顧客から新規顧客を紹介されるという好循環のサイクルを形成することに成功した。

危険物倉庫、冷凍倉庫、自動倉庫などの専門性の高い倉庫建設に特化したトータルソリューションブランド「RiSOKO(リソウコ)」で建設した、兵機海運の兵庫埠頭物流センターC棟 出所:三和建設講演資料