【第2回の趣旨】

タナベコンサルティングの企業価値を高める戦略CFO研究会の第2回テーマは「企業価値を高める成長戦略・M&A戦略」。

企業価値を高める上で、M&Aがいかに重要であるかについて、実際にM&Aを通じて成長を遂げたペプチドリームとフジトランスポートの講義を通じて学んだ。これにより、M&Aを活用した成長戦略の描き方とそのポイントを明らかにする。

開催日時:2025年4月23日(東京開催)

東京大学発の創薬ベンチャー

ペプチドリームは、2006年に東京大学発のスタートアップ企業として設立された創薬ベンチャーである。同社は2015年に東証一部(現・プライム市場)に上場を果たし、ハイリスク・ハイリターンとされる創薬業界において、ペプチド医薬品を軸に独自のプラットフォームシステムを確立し、右肩上がりの成長を遂げている。

本研究会では、同社の事業戦略、ガバナンス体制、CFOの役割について、取締役副社長CFOの金城聖文氏に講演いただいた。

ハイリスクとされる創薬ビジネスにおける成長戦略

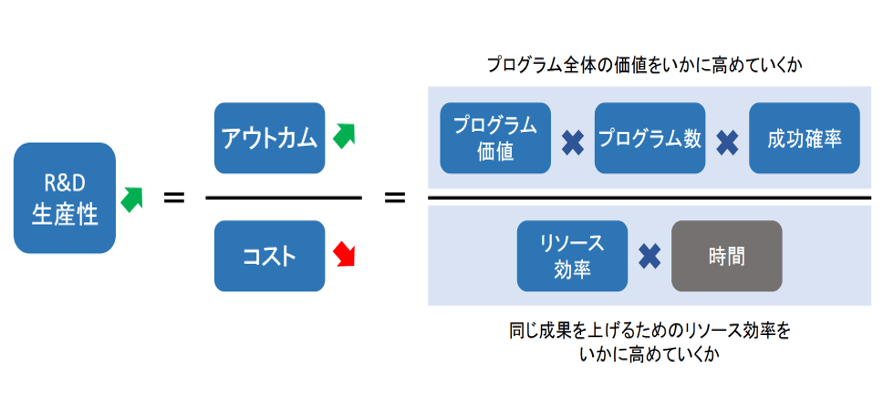

創薬業界では、研究開発(R&D)の生産性が右肩下がりになる傾向がある。このような業界特性の中で、R&D生産性をいかに向上させるか、すなわちリスクを最小化するかが重要な課題となる。そのためには、R&D生産性を構成する要素ごとに戦略を構築することが求められる。

ペプチドリームでは、R&D生産性を「3つのアウトカム」と「2つのコスト」に分解し、それぞれに対するアプローチを実施している。

①プログラム価値

プログラム単価を向上させるため、環境変化や時代の潮流を踏まえたアプローチを採用し、プロダクトとしての価値向上を目指す。また、バリューチェーンの整備を進めることで、価値創出の基盤を強化している。

②プログラム数

ハブ&スポークモデルを活用し、効率的なプログラム展開を実現。リソースの分散を回避しつつ、クリティカルマス(一定規模の成果を生むための最小限の規模)の創出とのバランスを図る。

③成功確率

試行回数を増やし、失敗から学ぶエコシステムを構築することで、一定期間内の成功確率を向上させる。

④リソース効率

各作業工程のオートメーション化や、将来的なAIシフトを見据えた先行投資を行い、コスト削減と生産性向上を着実に進める。

出所:ペプチドリーム講演資料

ビジネスモデルの進化とM&Aの活用

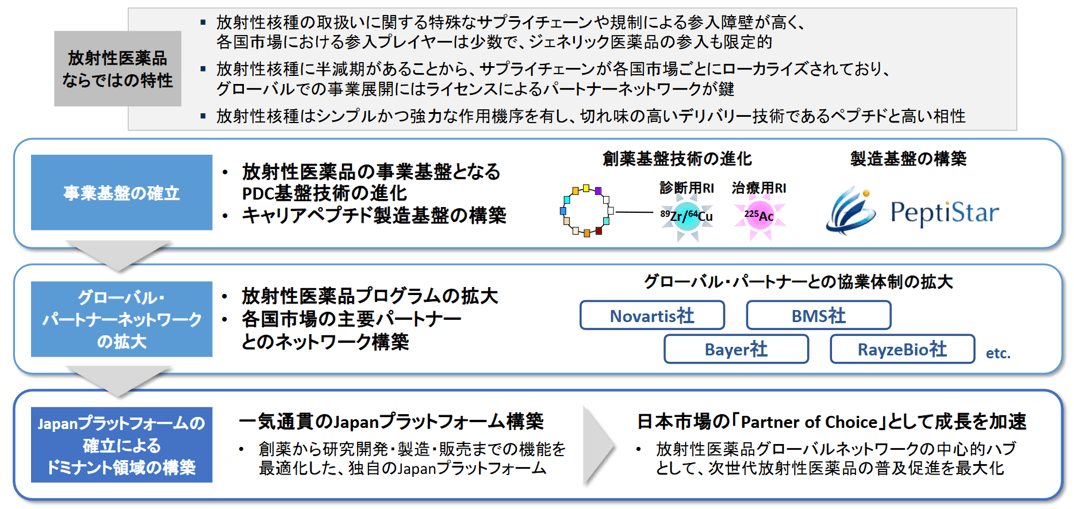

同社のM&A戦略の重要ポイントは、自社技術との親和性と参入障壁の高さを重視し、事業競争力を高めることである。M&A後の統合戦略として、次の3つのステップを挙げている。

①R&Dと製造基盤の構築

事業基盤を確立し、研究開発から製造までの一貫体制を整備する。

②グローバル・パートナーネットワークの拡大

海外市場への展開を視野に入れたネットワークの拡充を図る。

③バリューチェーンの最適化

プラットフォームビジネスを確立し、ドミナント戦略(特定領域での圧倒的な市場シェアの確保)を推進する。

これらの取り組みにより、企業価値を「足元の成長性」と「パイプライン価値」に分解し、プラットフォームビジネスの強化とポートフォリオ拡大を組み合わせたハイブリッド戦略で成長を目指している。そのためには、企業成長を実現するための戦略的ポジションを明確化し、それに向けた戦略的投資を行うことが不可欠である。

出所:ペプチドリーム講演資料

ベンチャーのガバナンスとCFOの役割

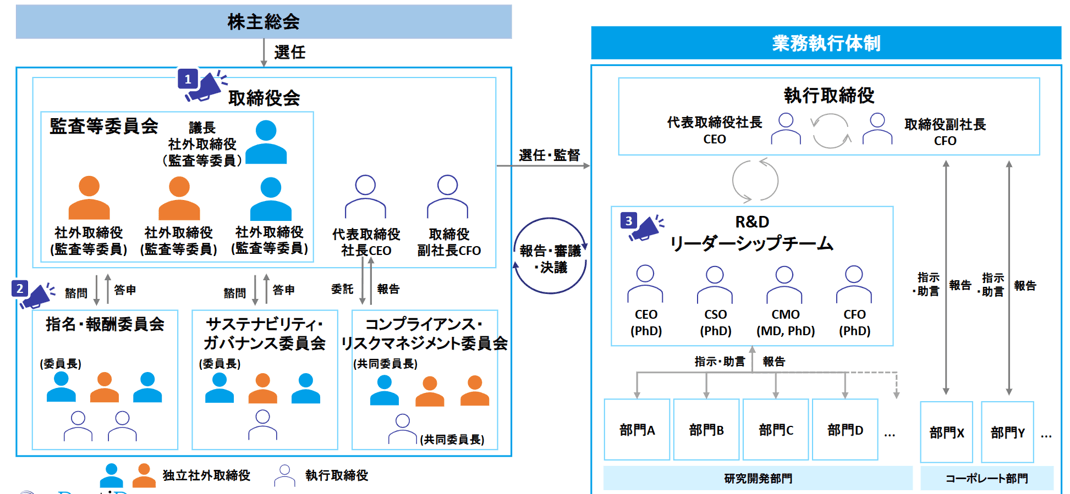

成長を目指すベンチャー企業には、「成長のためのガバナンス」という視点が重要である。事業特性や業界内でのポジションを踏まえ、バランスの取れたガバナンス体制を構築する必要がある。ペプチドリームでは、次のようなガバナンス体制を採用している。

①取締役会:監督機能を重視し、全社最適思考を実現する。

②業務執行体制:機動力を重視し、迅速な意思決定を可能にする。

また、CFOを含む経営幹部(C×O)には、守りではなく攻めの姿勢が求められる。特にCFOは、企業のヒト・モノ・カネの流れを把握し、積極的に戦略を推進する役割を担う。受け身の姿勢は問題解決の遅れを招き、結果としてリスクを増大させるため、タイムリーな意思決定が重要である。

さらに、大手資本との競争においては、スピード感が最も差別化しやすい要素である。意思決定のためのコミュニケーションを迅速に行い、常に先手を打つことがCFOの重要な役割である。

出所:ペプチドリーム講演資料

取締役副社長CFO