【第2回の趣旨】

『成長M&A』実践研究会では、M&Aのモデルを確立している企業から独自のM&Aノウハウと業種の特徴を取り入れた事例を学ぶ場を提供。M&Aを活用した成長戦略を実現し、自社の企業価値を向上させるための道しるべを提示する。

第2回のテーマは「M&A×事業ポートフォリオ戦略 中小企業の未来を拓くM&A 我が社の挑戦とこれから」。ゲスト(株式会社伊藤彰産業)による講演を配信。父から引き継いだ鋼材卸売の会社から、M&Aによる多角化成長に向けた異業種参入への取り組みについて講演いただいた。

開催日時:2025年4月18日(東京開催)

はじめに

株式会社伊藤彰産業は、1970年に奥田みずえ氏(現代表取締役)の父が名古屋市港区に創業した。

バブル崩壊やリーマンショック、新型コロナウイルスなど、様々な逆境を乗り越え、「全従業員の心身の健康のために、何を取り入れ、何を実践するべきかを、常に考えている会社であり続けていきたい」ということを会社の方針とし、従業員の幸せを重視しながら、社会貢献にも力を注ぎ飛躍を続けている。

今回、父から承継した伊藤彰産業で、事業の多角化を目的として取り組んだM&Aについて、検討から決断・実行に至るまでのプロセスと、その後のPMIにおける注意すべきポイントについて講演いただいた。

株式会社伊藤彰産業 工場・倉庫

M&Aの検討と決断

伊藤彰産業がM&Aを検討したきっかけは、社員教育には時間がかかり、会社の成長スピードが追いつかないと感じたことにある。社員教育に投資してきたものの、教育を受けた社員の退職などもあり、会社の拡大に繋がるまでに時間を要することがM&Aを検討する契機となった。

M&Aを進めるにあたり、同社がまず行ったのは情報収集である。多くのM&A仲介会社から案件情報を得たが、当初は売上高3億円の同社に対して、規模が大きすぎたり、多額の負債を抱えた企業の情報ばかりで、適切な案件はなかなか見つからなかった。

2019年冬から新型コロナウイルスの流行が始まり、経済環境には少なからず影響があったものの、同社としてはチャンスがあれば取り組みたいという姿勢を保ち続けていた。そうした中、2020年夏ごろ、M&A仲介会社を通じて、同社と同じ愛知県内のFA機器メーカーの案件情報が入ってきた。

当初は異業種であることに戸惑いもあったが、財務内容が良好で経営状態も安定していた上、自社との相乗効果や成長のイメージが明確に描けたことから、このチャンスを逃すべきではないと判断し、M&Aを実行する決断を下した。

この経験から、「情報は幅広く収集すべきであり、異業種であっても成長のイメージが描ける案件であれば積極的に検討すべきである」(奥田氏)といえる。

伊藤彰産業社内

実行までのプロセス

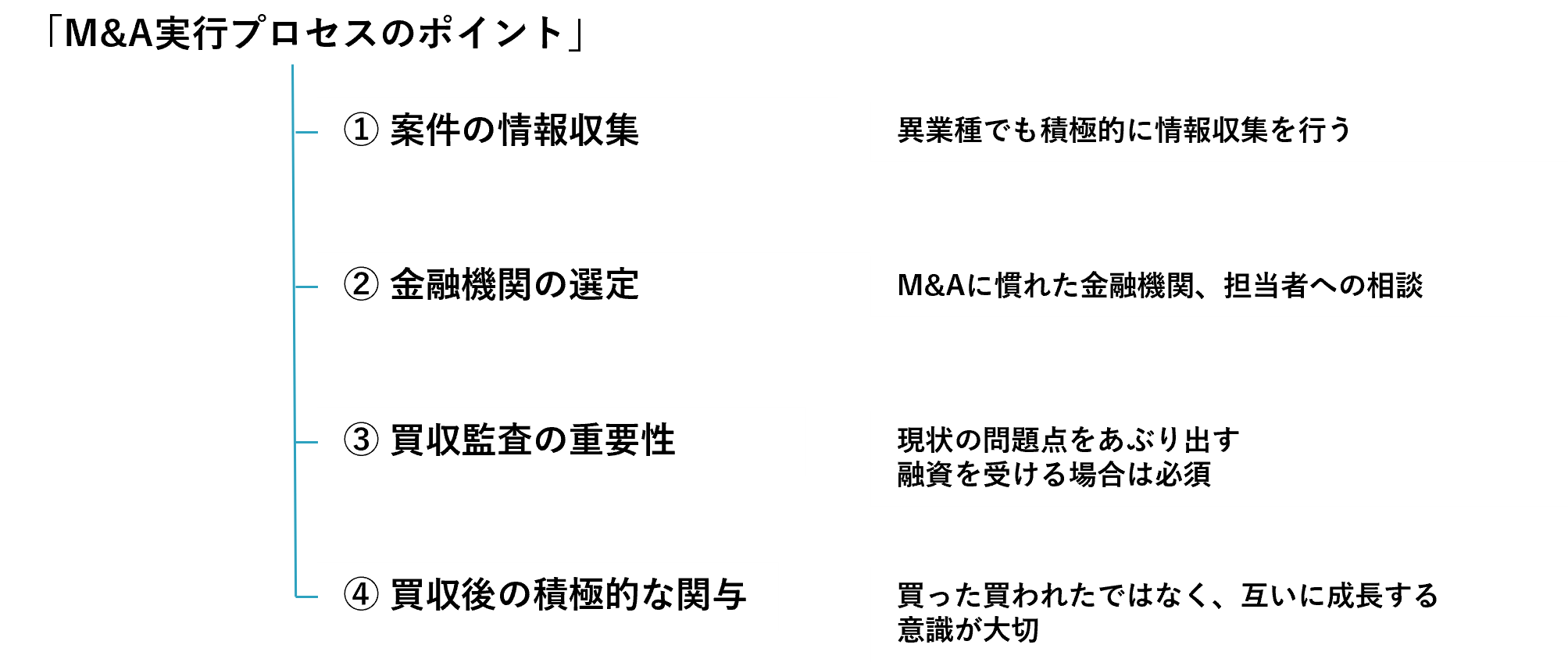

伊藤彰産業によるM&Aの実行までにおけるポイントは2つである。

1.買収資金の融資を受けるにあたって

1つ目は、買収資金の融資についてである。

伊藤彰産業は会社の規模が小さく、世間はコロナ禍ということもあり、M&Aによる買収といっても金融機関もすぐに融資を行うような状況ではなかった。また、同社と懇意にしていた金融機関担当者がM&Aに対して詳しくなかったことも買収を困難にした一因となった。

こういった事態を避けるためにも、買収資金の融資を受ける際、M&Aに慣れた金融機関に相談すべきであり、日頃からそういった金融機関への相談を行った方が良いと考えられる。

2.買収監査の重要性

M&Aを実行する前に買収監査を行う必要がある。

金融機関からの融資を受けてM&Aを行う場合、買収監査のレポートを必須とする金融機関も多い。今回、伊藤彰産業が買収した東海空圧機器の書類や資料は整理整頓されて揃っていたものの、中小企業の場合、どのような課題が出てくるか分からないため、買収において買収監査による会社の問題点の把握は必須と言える。

M&A後の統合作業とこれから

M&Aにより東海空圧機器を買収した後、統合作業における課題と、同社の今後のM&A戦略についてのポイントは2つある。

1.譲渡企業に対する取り組み

買収しただけでは、自然に統合作業が進むことはない。実際には、買収側から積極的に子会社に関与する姿勢が不可欠である。伊藤彰産業が東海空圧機器に対して行った具体的な取り組みとしては、営業活動に対する助言や協力、経営への積極的な関与、社員の自主性を尊重しながら会社に対する誇りを取り戻す働きかけなどが挙げられる。これにより、社員の意識改革が進み、会社の成長につながった。また、異業種間でのシナジー効果が生まれたことは、当初想定していなかった成果であった。

2.今後のM&A戦略について

今回の成功体験は、今後のM&A戦略を検討する上で大きな指針となる。今後は同業種に限らず、異業種への展開も視野に入れていく方針である。ただし、業種を問わず、重視するのは「人」である。現場に足を運び、社員の雰囲気や価値観を肌で感じたうえで、当社と共存できるかどうかを慎重に見極める姿勢が不可欠である。M&Aの成否は、財務や事業の相性以上に、「人」との相性にかかっている。

東海空圧機器株式会社