【第4回2日目の趣旨】

デザイン経営モデル研究会では、さまざまな企業・団体の現場を「体験」する機会を提供することで、研究会のテーマである「体験価値」と「自社らしさ」を創る1つの資源であるデザインの力をもって、差別化と高収益を実現するためのヒントを提供している。

株式会社東畑建築事務所は2025年大阪・関西万博の「大屋根(リング)」の基本設計を担当する3社のうち1社である。そのほか、パビリオンも設計する同社が目指すのは、会場のデザインコンセプトである「多様でありながらひとつ」を体現する、日本の伝統木造の「美」の具現化である。デザインを本業とする同社の考えに触れることで、仮にデザインを本業としない企業であっても、経営にデザインという概念を応用的に取り入れられるヒントを探った。

開催日時:2025年3月25日(大阪開催)

はじめに

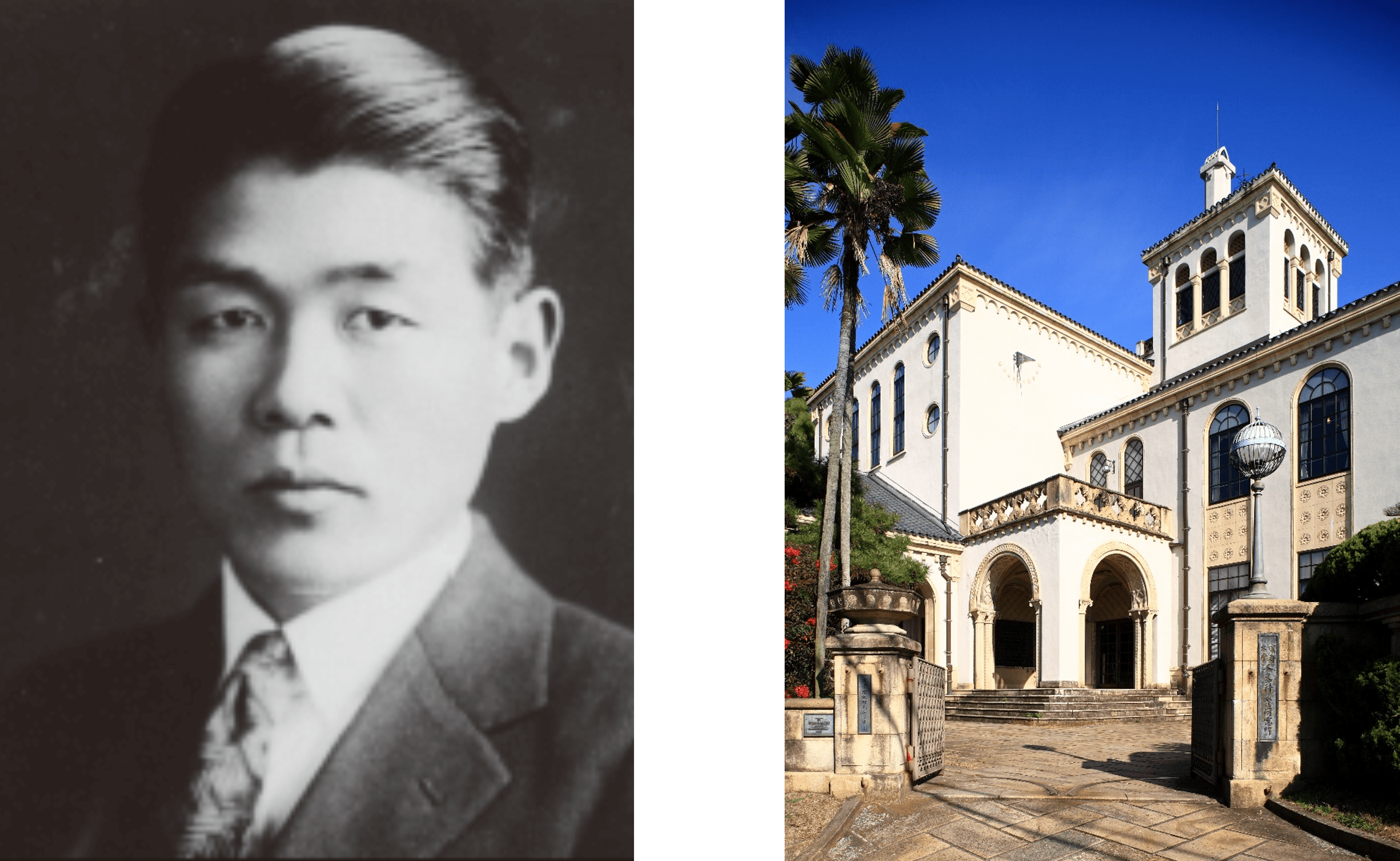

株式会社東畑設計事務所は、1932年に創設された東畑謙三建築事務所が前進である。創業者の東畑謙三氏は、京都大学や大阪大学の非常勤講師、日本建築学会理事、日本万国博覧会会場計画委員など華々しい経歴の持ち主だった。東畑氏は武田五一氏に師事を受け、1930年にデビュー作ともいえる東方文化学院京都研究所の設計に携わった。他にも、中央毛糸紡績(現トーア紡マテリアル)、四日市工場(1934年竣工、現存)などが代表作として連なる。米国で学んだ知見を生かし、日本でも、合理的かつ働く人々が快適に過ごせる工場建築を造りたいという理想を具現化。同氏は「構成の内容は建築であろうが絵であろうが、モノのプロポーションを良くしていくことが構成技術の極致である」「私は構成技師。会社をやるのも同じことです」という言葉を残していることから、合理性を極めた「構成」をデザインの本質に置いていたと推察される。

創業者の東畑謙三氏は、自らを「構成技師」と位置付け、会社経営においても「構成」という概念を取り入れて「プロポーションの美しさ」を追求した

都市の木造化、その先にある循環型社会を構想

石炭から石油へとエネルギーの主役が変わった契機を「第二次エネルギー革命」と呼ぶ。炭の原料は木材。かつて人々は、生活を支えるエネルギー源として木材をよりどころとしていた。林業の発展はエネルギー原料生産システムの高度化の結果である。第二次エネルギー革命後、石油や電気がエネルギーインフラ化するとともに、林業の衰退が余儀なくされた。放置された人工林は50年を越えるものが多く、手付かずで放置されていることも珍しくない。木材がエネルギーインフラとして再び活用される可能性は低いものの、それ以外の用途としては「まだまだ可能性を広げることができる」と同社は考えている。そのためには、木材活用の需要を高めることと、その需要に応えるための林業の高度化が必要となる。2025年の大阪万国博覧会では、「都市の木造化」とその先の未来で実現したい「循環型社会の在り方」を具現化するべく大規模な構想に着手した。

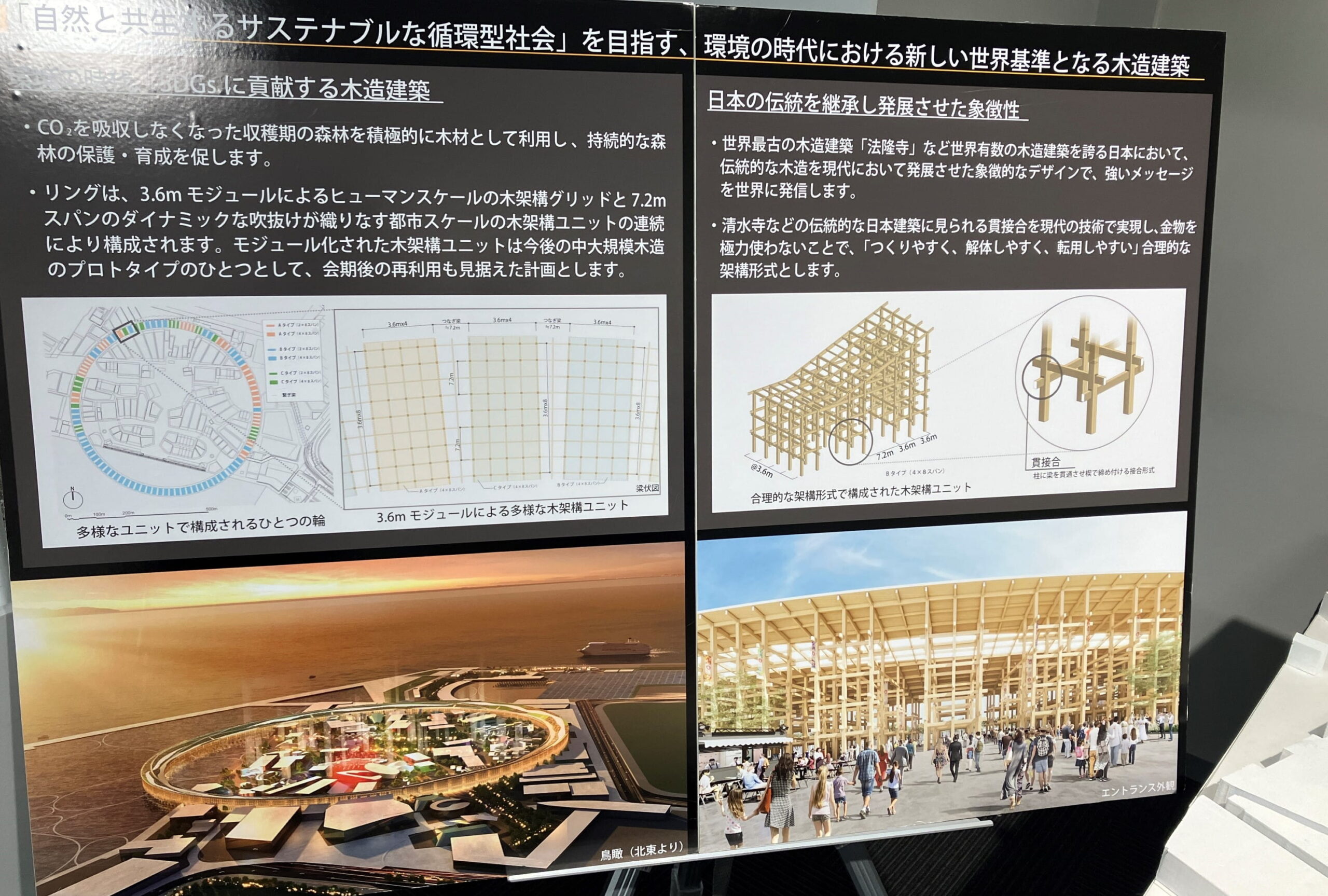

2025年大阪万博で同社が提案するのは「自然と共生するサステナブルな循環型社会を目指す、環境の時代における新しい世界基準となる木造建築」だ

日本の伝統木造に関する「美」の感覚をデザインに落とし込む

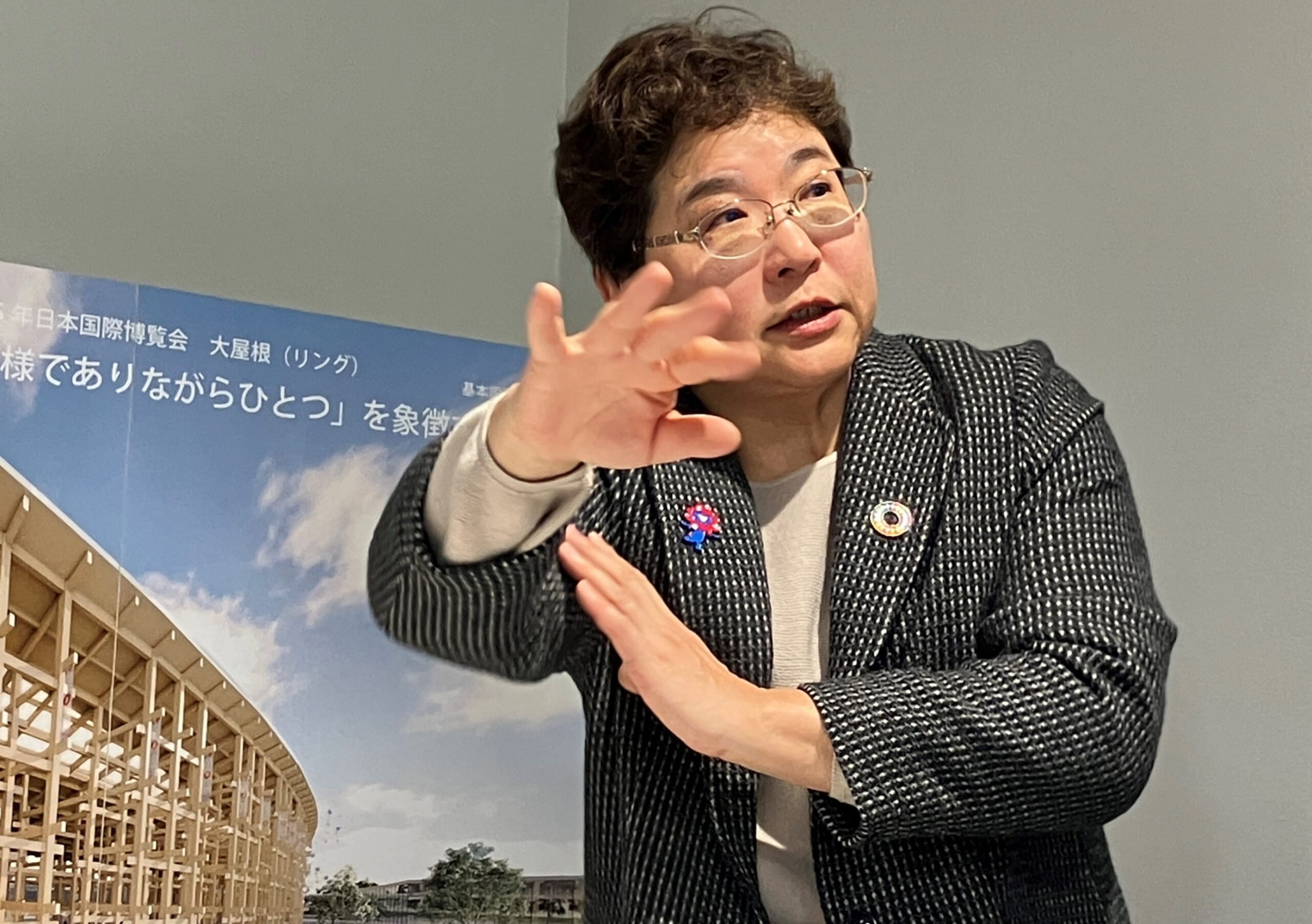

同社の取締役常務執行役員である永田久子氏から、日本の伝統木造に共通する「美」の感覚として、次の2つをご紹介いただいた。

1.空間的に繰り返すこと(代表例:伏見稲荷大社の連続鳥居)

2.時間的に継続すること(代表例:長い時間をかけて継承された技術や伝統)

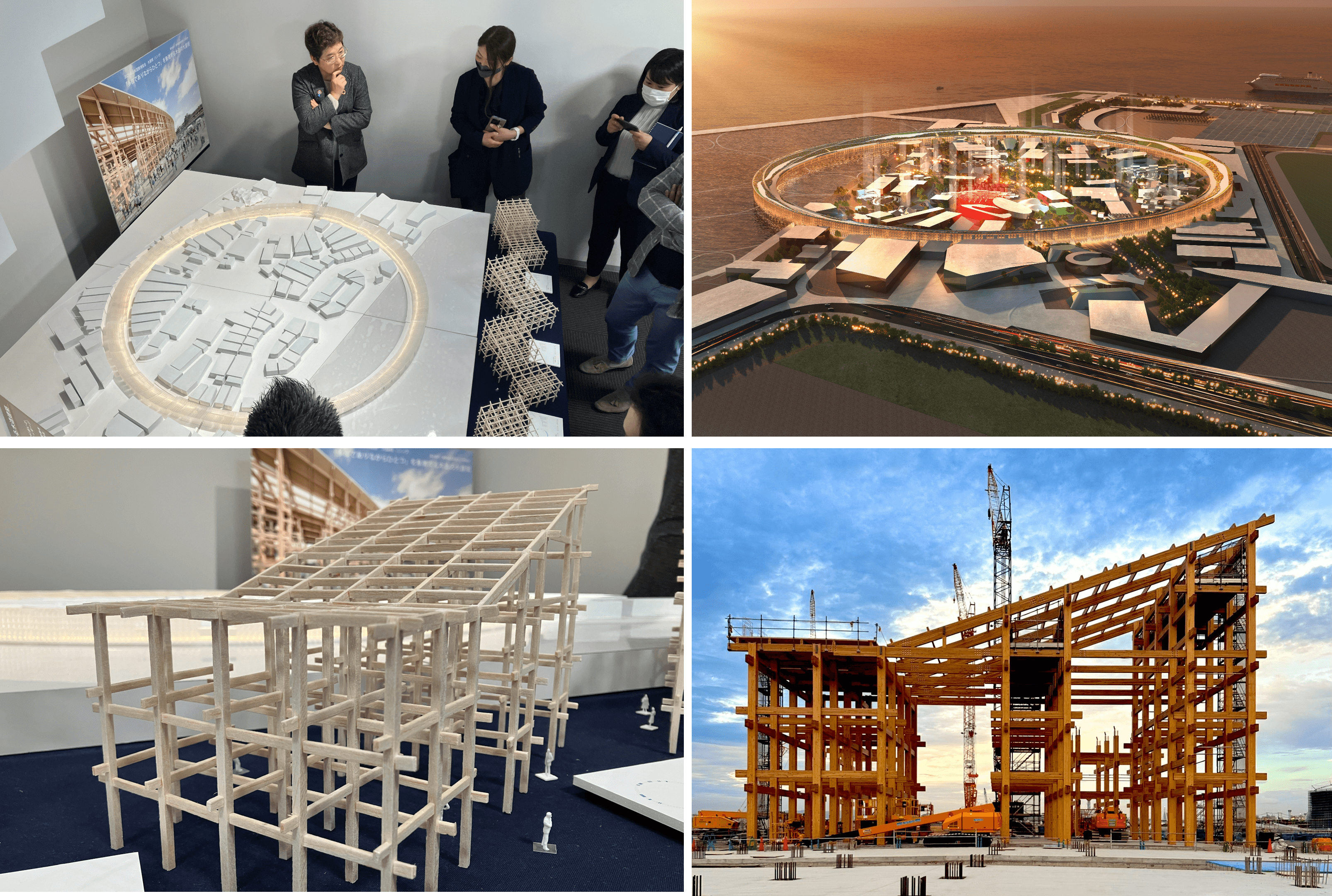

2025年の万博にて同社は多数の建築物を担当しているが、中でも注目すべきは「大屋根リング」だろう。日差しや雨天から歩行者を守るための機能性を追求しつつ、柱・梁と大屋根によるシンプルかつ伝統的な日本建築の構成にインスパイアされた結果、「スカイウォーク」「グラウンドウォーク」というデザインが生まれた。人々が快適に歩き続けることで、木造建築の空間的な連なりの美しさに、時を忘れて浸ることができる。

グリッドフレームの木架構の単独ユニットを、いくつも組み上げて大きな円を構成する。最終的に円を構成する木造建築の連なりと、1枚の大屋根による構造を、【「多様性 」と「つながり」の重ね合わせ】と表現。大屋根リングは、実施設計を担当したゼネコン3社が、3分の1ずつ設計しているため、それぞれの設計事務所の思想が反映されている

会場のデザインコンセプト「多様でありながらひとつ」に応える

デザインを本業とする同社にとって、依頼主がオーダーするデザインコンセプトを踏まえ、形あるものをゼロから生み出して見せることは「なりわいの根幹」とも言える。2025年大阪万博における会場デザインコンセプトは「多様でありながらひとつ」。同社はこのメッセージに対し「日本は森林とともにあり、木造建築とともに発展してきた。それを今一度世界に発信したい。日本人にも思い出してほしい。」という思いで、今回の設計に挑んだという。

何かを形にする前には、必ず誰かの強い思いがある。デザインとは、人の思いを具現化し、その思いを人から人へつなげることを本質とする「わざ」なのであると言えよう。