【第1回の趣旨】

『成長M&A』実践研究会では、M&Aのモデルを確立している企業から独自のM&Aノウハウと業種の特徴を取り入れた事例を学ぶ場を提供。M&Aを活用した成長戦略を実現し、自社の企業価値を向上させるための道しるべを提示する。

第1回のテーマは、「M&A×中長期ビジョン」。日立製作所より、巨額の赤字計上からM&Aを活用した業績改善と成長に向けた継続的事業ポートフォリオの見直しについてご講演いただいた。

開催日時:2025年2月27日(仙台開催)

はじめに

日立製作所は、1910年(明治43年)に久原鉱業所日立鉱山付属の修理工場として創業した総合電機メーカーである。現在では、電力、昇降機(エレベーター・エスカレーター)、建設機械、鉄道などのインフラ事業から、情報通信、ビッグデータなどのIT、電子部品、家電まで幅広い事業を展開している。2024年3月期の連結売上高は約9兆7287億円、グループ従業員数は26万人を超えるグループ企業である。

今回の講演では、同社でM&Aや事業再編の実行業務を担当したコネクティブインダストリーズ事業統括本部事業戦略統括本部シニアビジネスデベロップメントストラテジストのハジャティ史織氏より、売り上げの60%以上を占める子会社のカーブアウトによる構造改革と、コネクティブインダストリーズ事業戦略に基づく主要M&A戦略のポイントについてお話を伺った。

日立製作所の製品輸出第1号の扇風機。同社は、大型製品を製作する一方で、1916年頃から量産品として扇風機の商品開発に取り組む。開発開始から10年後の1926年に扇風機の量産に成功。この年、5500台を製作し、うち30台を米国に輸出。これが、同社の輸出第1号となった。欧米の特許や技術に頼ること独自に開発した扇風機は輸出面の制約もなく、インドや東南アジアなどにさかんに輸出された。

出所:日立製作所ホームページ

カーブアウトによる構造改革

日立製作所のM&A戦略は、大きく2つのフェーズに分かれる。第1フェーズは、売り上げの60%以上を占めるグループ子会社のカーブアウト(切り出し)や資本再編を通じたスリム化を目的としたM&Aである。

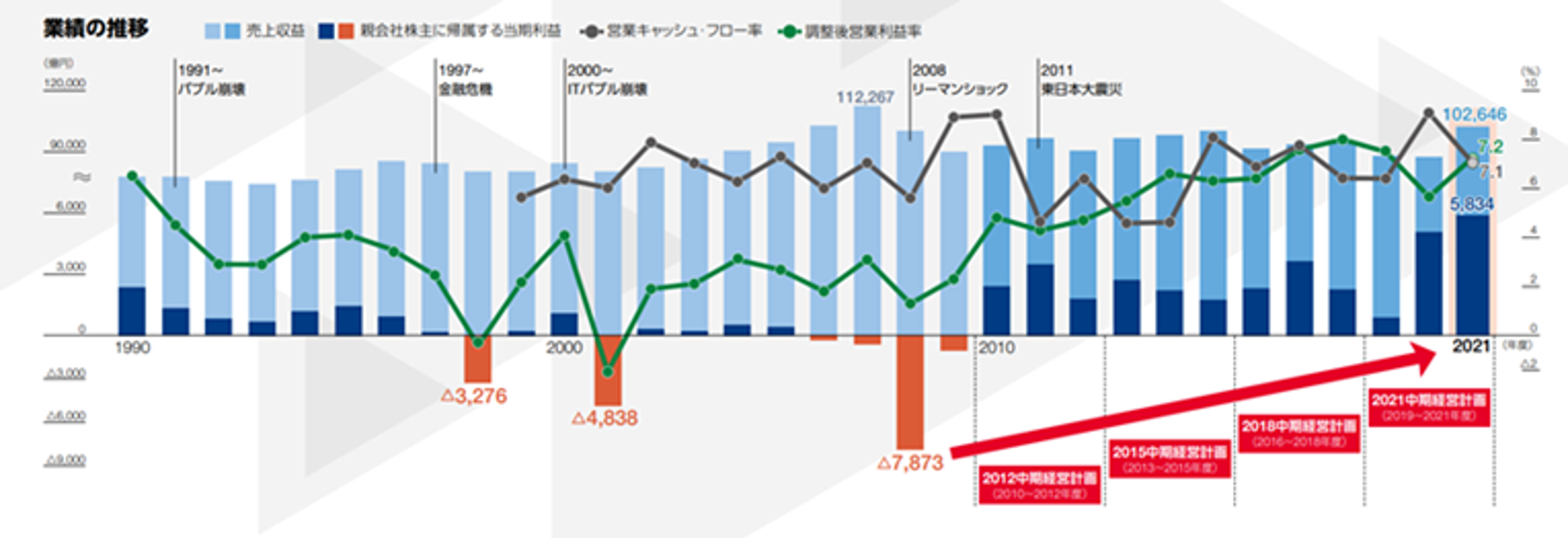

同社の業績推移を見ると、2000年代に入ってから利益がほとんど出ておらず、2008年のリーマン・ショック時には7000億円以上の赤字を計上している。この業績悪化を受け、同社が実施したのは、グループ企業の完全子会社化による日立本体の強化である。主要グループ会社40社のうち、社会インフラ関連の企業は日立本体に統合し、それ以外の子会社は切り離すという戦略的再編を行った。結果として、2011年3月期には当期純利益が約2388億円となり、バブル期の1990年度の約2301億円を上回る史上最高益を達成した。

同社の事例は、M&Aが単に拡大のための買収にとどまらず、選択と集中を目的としたカーブアウトが有効な手法であることを示している。

日立製作所の過去の業績推移

出所:日立製作所「統合報告書2022」

持続的成長のためのM&A

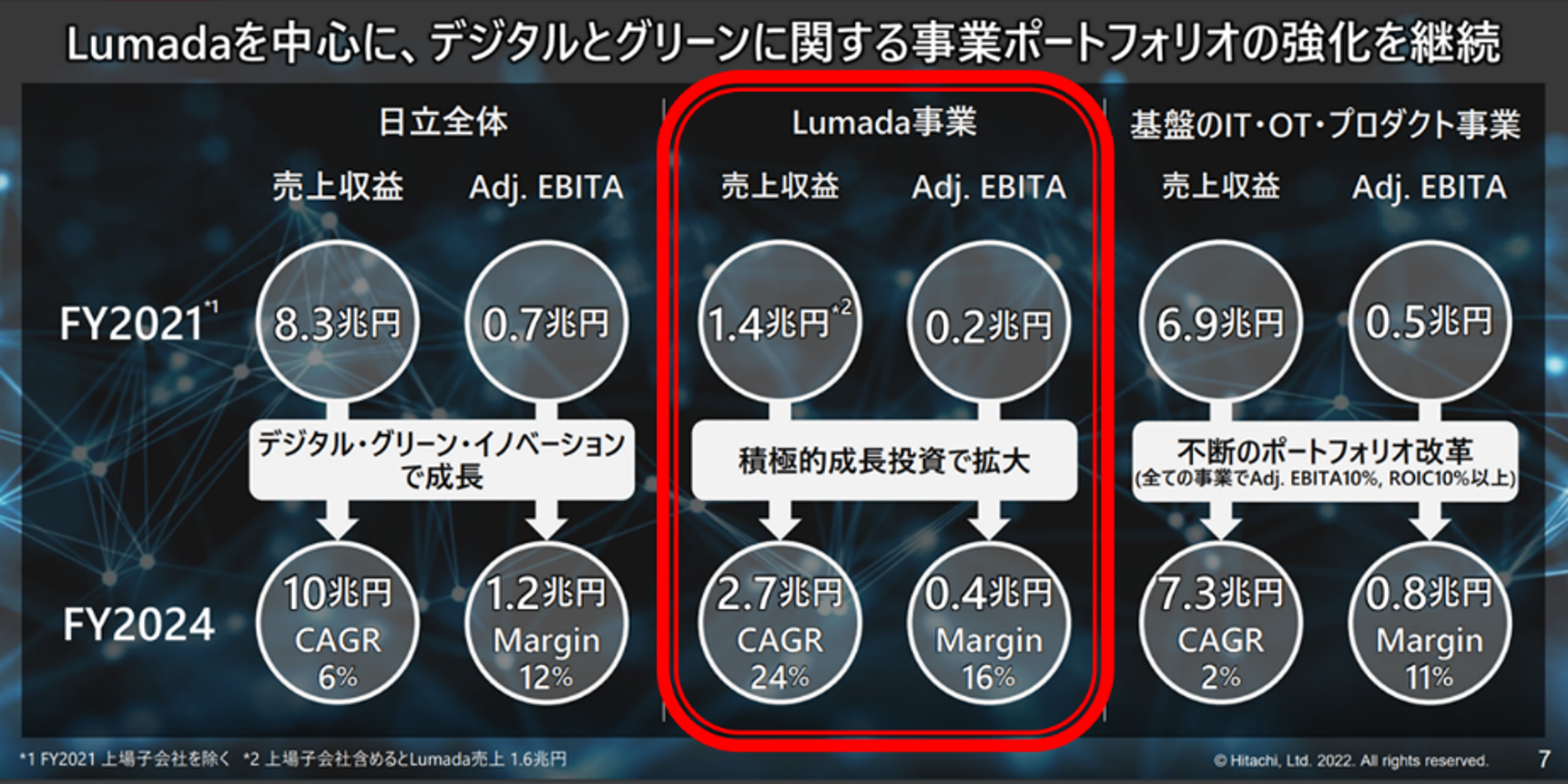

日立製作所のM&A戦略の第2フェーズは、「Lumada(ルマーダ)」を活用した収益拡大と持続的成長の実現である。Lumadaとは、日立が提供するデジタル技術を活用したサービス・ソリューション・テクノロジーの総称であり、顧客のデータから価値を創出し、デジタルイノベーションを加速することを目的としている。

Lumadaに基づく重点投資分野への積極的な投資により、同社は国内外の成長に必要な企業を次々と買収。売り上げ自体は大きく変わらないものの、利益構造が大幅に改善し収益性が向上している。

単に企業を買収するのではなく、持続的な収益拡大が見込まれる成長分野を明確にし、その分野で必要な周辺企業を戦略的に買収することがM&Aを成功させる鍵である。

事業ポートフォリオの強化

出所:日立製作所「2024年中期経営計画」

M&A後のPMI(統合プロセス)の重要性

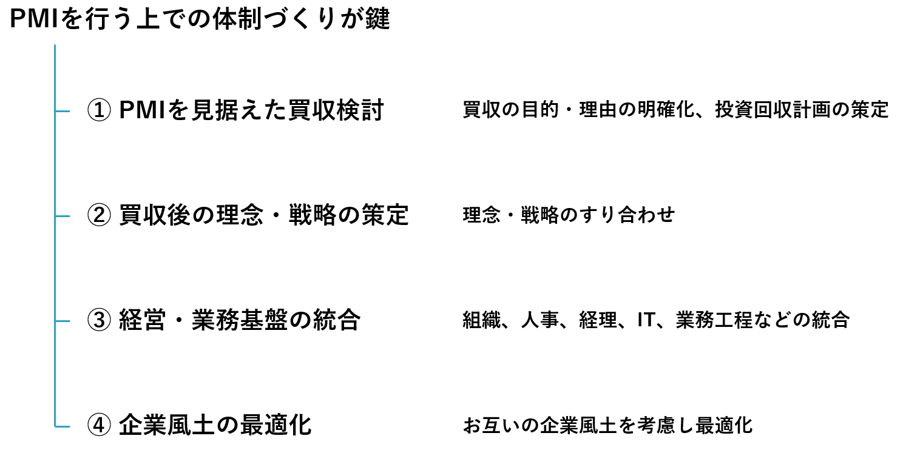

企業の状況により異なるものの、M&Aでは迅速な判断が求められ、買収後のPMI(統合プロセス)を含む有効な投資回収計画を描けるかが成功の鍵となる。特に、買収検討の初期段階からPMIを意識した計画を立てることが重要だ。これにより、投資失敗のリスクを防ぐだけでなく、買収目的を明確化し、シナジーを最大限に発揮するための指針となる。

ハジャティ氏は、PMIの重要性を説く中で「次の2つに留意すべきだ」と述べている。

⑴経営者の強いコミットメント

M&Aは大きな責任を伴うため、経営者の強い意志が不可欠である。さらに、PMIを含む実務担当者はその意図を正確に汲み取り、案件の目的を実現する体制を構築することが重要だ。

⑵買収目的の明確化

買収自体を目的とするM&Aは避けるべきである。買収の目的や理由を明確にし、必要であれば「買わない」という選択肢も判断の1つとして持っていただきたい。

この2つを意識することで、M&Aの成功確率を高め、持続的な成長を実現することが可能となる。

出所:タナベコンサルティング作成