【第4回の趣旨】

『成長M&A』実践研究会では、M&Aのモデルを確立している企業から独自のM&Aノウハウと業種の特徴を取り入れた事例を学ぶ場を提供。M&Aを活用した成長戦略を実現し、自社の企業価値を向上させるための道しるべを提示する。

第4回のテーマは「戦略×成長M&A 掛け算で企業価値向上を目指す」であり、小野建株式会社の橋口氏と、タナベコンサルティングの小野で「M&A専門家の経験を活かした、買い手当事者としてのM&A交渉実務」をテーマに対談を実施。鉄鋼流通業界において、非連続的M&A投資を軸に事業承継と組織統合を進める小野建株式会社。橋口氏が語る、成長戦略と人材設計の実践とは。

開催日時:2025年8月26日(大阪開催)

はじめに

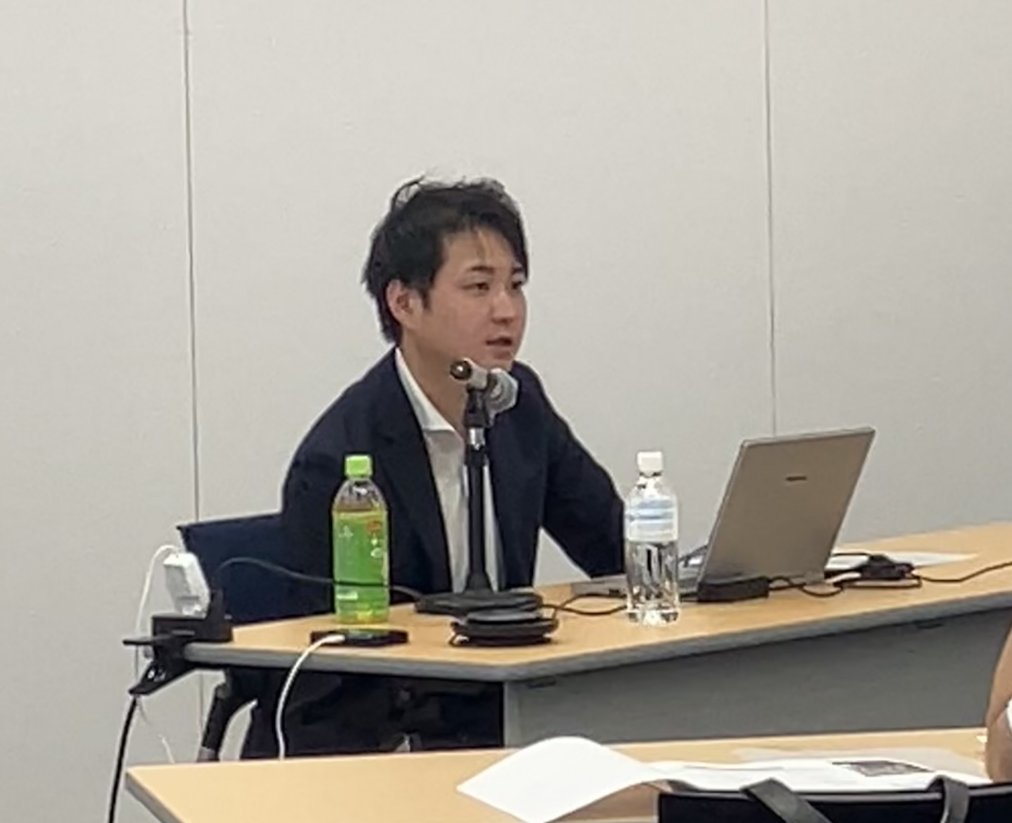

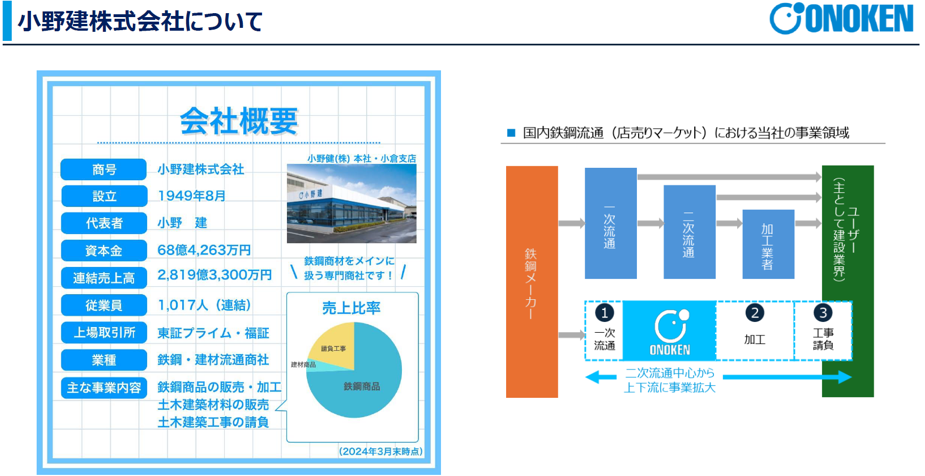

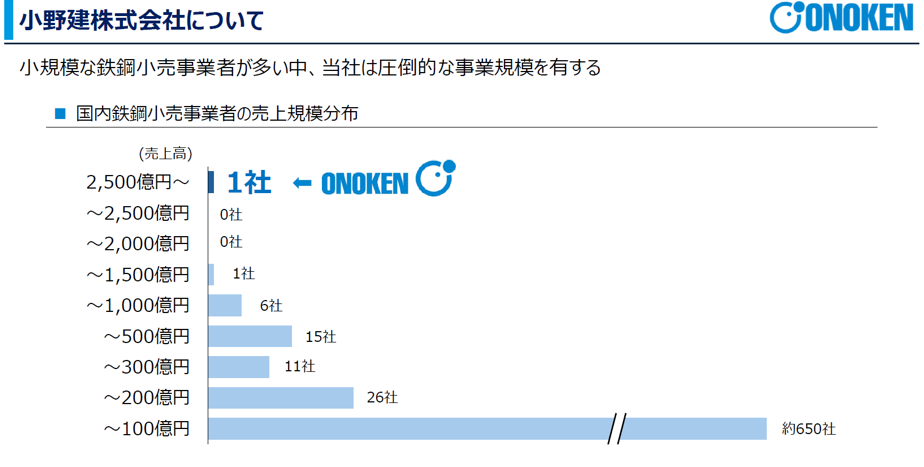

橋口氏が経営企画を担う小野建株式会社は、小規模な事業者が多い鉄鋼流通業界において、売上高2819億円(2024年3月期)と圧倒的な規模を誇る。「既存ビジネスの拡大」「小野建eプレイス構想」「非連続的M&A投資」を三本柱としながら、10年後の2035年3月期に売上5000億円を目指す。

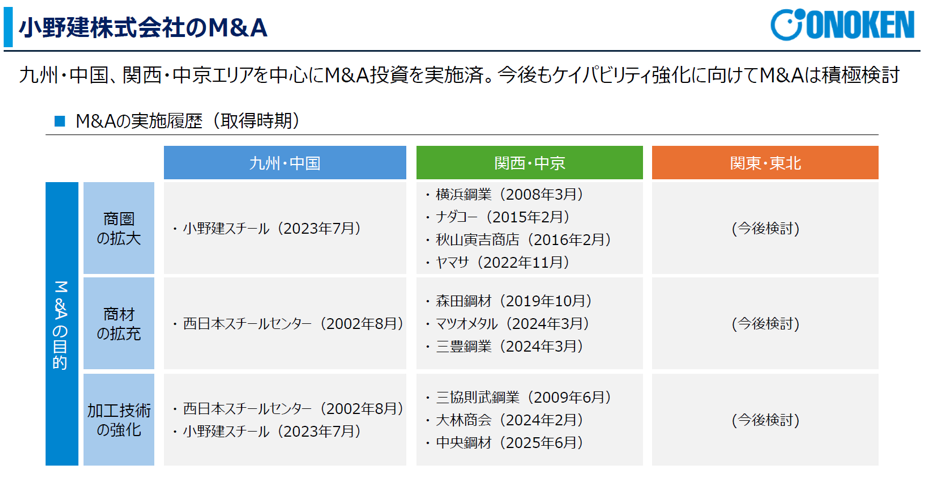

そんな中、M&Aによる事業拡大に500億円を割り当て、累計12件の買収を実施。商圏の拡大、商材の拡充、加工技術の強化を目的に、地域密着型の企業を中心にグループ化を進めている。社内ではM&Aの専任窓口を設け、検討体制を整備。仲介会社との関係構築や直接交渉も活用し、案件の質と量を高めている。橋口氏は、合理的なロジックと感情的な納得の両面を重視し、事業承継型M&Aを通じて企業の未来を描いている。

小野建株式会社は鉄鋼メーカーからユーザー(建設業界)までの流通・加工を一気通貫で担っている。

戦略的M&Aによる事業拡大と案件選定の柔軟性

小野建のM&A戦略は、商圏の拡大、商材の拡充、加工技術の強化という3つの軸で構成されている。西日本スチールセンターの買収では、コイルから板材への加工機能を内製化し、商材の幅を広げることに成功。広島の小野建スチールは、地理的空白地帯の補完を目的に買収され、商圏の拡大に貢献した。鉄筋工事やステンレス・アルミ・銅製品を扱う企業の買収により、従来手薄だった領域を補強し、クロスセルの可能性も広がっている。

案件選定においては、売上規模や財務指標にこだわらず、シナジーや地理的条件を重視。初期検討は感覚的な判断が中心で、チェックリストは設けていない。柔軟な姿勢が、幅広い案件への対応を可能にしており、短期間に複数社を買収することで市場からの注目度を高め、仲介会社や売り手からの接触機会も増加している。

小規模な事業所が多い業界において、小野建株式会社は他社と大差をつけており、業界において確固たる地位を築いている。

検討体制の整備と仲介・直接交渉の使い分け

橋口氏の入社後、M&Aの窓口を明確化し、社内の検討体制を再構築。専任担当として仲介会社に連絡を取り、案件情報の集約と初期検討を効率化している。検討は社長・専務・経営企画室長・橋口氏の4名で構成されるチームで行い、メールと電話を中心に迅速な意思決定を行う。

仲介会社との関係では、潜在層へのアプローチを重視し、社名の使用や柔軟な対応を通じて信頼関係を構築。案件の見送り時にも理由を添えて返信することで、情報提供者との関係を維持している。直接交渉による案件も増加しており、グループの成長と実績が新たな相談を呼び込む好循環が生まれている。

また、仲介会社の担当者の質や交渉力も重視しており、交渉の場ではFAの活用や社内調整を通じて、価格や条件の最適化を図っている。検討体制の整備が、M&Aのスピードと質の両立を支えている。

「既存ビジネスの拡大」「小野建eプレイス構想」「非連続的M&A投資」という三本柱を軸に2035年には売上高5000億を目指している。

PMIと組織融合における人材戦略と文化設計

PMIでは、買収後の組織融合に向けて、出向や常駐によるコミュニケーション設計を重視。上下関係の誤解を避けるため、事前に社内で対応方針を共有し、現場に馴染む人材を選定して送り込む。若手社員の営業所長への抜擢を通じて、経営人材の育成も進めており、拠点展開と人材配置がM&Aの成否を左右する要素となっている。

社長の残留については柔軟に対応し、顧問契約や短期残留など、売り手の事情に応じた設計を行っている。人事制度の見直しにも着手しており、定性評価から定量評価への転換を図ることで、納得感のある制度設計と人材の活躍機会の創出を目指している。

さらに、買収先の文化や社風との融合にも配慮し、初期段階での常駐支援やマニュアル化によって、心理的な距離を縮める工夫を重ねている。M&Aを単なる取引ではなく、企業の未来を共に創るプロセスとして捉える姿勢が、橋口氏の実務に貫かれている。

「商圏の拡大」「商材の拡充」「加工技術の強化」という軸で、短期間に総勢12社のM&Aを行っている。