ヘルスケア領域の新たな価値創出へ

「SHIONOGIは常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する。」を経営理念に掲げる塩野義製薬。同社が10カ年の中期経営計画「STS(SHIONOGI Transformation Strategy)2030」で掲げるビジョン「新たなプラットフォームでヘルスケアの未来を創り出す」は、創薬型製薬企業からHaaS企業としてトータル価値を提供する「ヘルスケアプロバイダー」に変革するための合言葉だ。

2022年度には、売上収益4267億円、コア営業利益約1585億円、自社創薬比率約61%と、主要KPI(重要業績評価指標)を前倒しで達成。2030年度に売上収益8000億円を目指す改訂版「STS2030 Revision」が現在進行形である。

中期経営計画推進の原動力は、新型コロナウイルスの経口治療薬やワクチン、ウイルス痕跡を測定し流行の兆しを予測する下水疫学調査サービスなど、強みである感染症領域を中心に相次ぐ開発成果を上げていることだ。

「経営理念で約束する『最もよい薬』も、その定義が変わり始めています。創薬だけでなく、周辺の新しい情報や技術も一緒に届けることが求められており、新型コロナウイルスのワクチンやガンマ波で脳を鍛える『kikippa』の開発も、その1つです。

必要なものを、必要な人に、必要なタイミングでどう届けるか。幅広くスムーズに、正しい情報と最適なものを届けることを追求する『攻め』の姿勢と、それを可能にする社内の業務改革や外部パートナーとの連携を、より効率良く生産的にする『守り』の姿勢。攻守両面の課題解決は、DXなくして実現できません」

そう語るのは、STS2030の策定に携わった経営戦略本部理事・経営企画部長の水川貴史氏である。

同社のDX推進の基軸が、情報・技術・ノウハウなどのデータ活用を促進、高度化するデータドリブン経営だ。HaaS企業へ変革を遂げる社内外の協創の核として、生成AIや保険診療レセプト(医療機関が保険請求のために作成する診療報酬明細書)、PHR(Personal Health Record:個人の健康・医療に関わる情報)など、ヘルスケア領域のデータ活用で、新たな価値創出に挑んでいる。

「企業規模を問わず、生成AIの利用は当たり前の時代ですが、それだけでは他社と似た結果になり、差別化できません。勝負を分けるのは、当社が持つ生データです。どのような生データを集めれば差別化できるかが議論の中核にあります。

そして、生産性の向上が経営テーマになっていますが、『人の能力×オペレーションの高度化』で生産性を高める考え方ができると思っています。現在のテクノロジーを使えばオペレーションを飛躍的に高度化できるだけでなく、人の能力を拡張することもできます」(水川氏)

透明性・追跡可能性のある意思決定の仕組み

データドリブンによる経営の高度化をリードする専門部署が、塩野義製薬のデータサイエンス部だ。同社が掲げる全社横断的なデータ活用基盤「CDM(Central Data Management)構想」のもと、データ集積・解析基盤の構築や組織強化、データリテラシーの向上も担う。DX推進本部理事・データサイエンス部長の北西由武氏は、自らも博士号をもつデータサイエンティストのエキスパートだ。

「従来のデータ活用は、結果が中心でした。『こんなデータがあるけど』という一方通行の相談が多く、『最初から異なる観点のデータも集めて使えば、もっとさまざまなことができたのに』とよく考えていました。それが今は、計画、システム構築時からデータの議論もなされ、経営的な観点も、実務者レベルの議論も全社が進化しているのを実感しています」(北西氏)

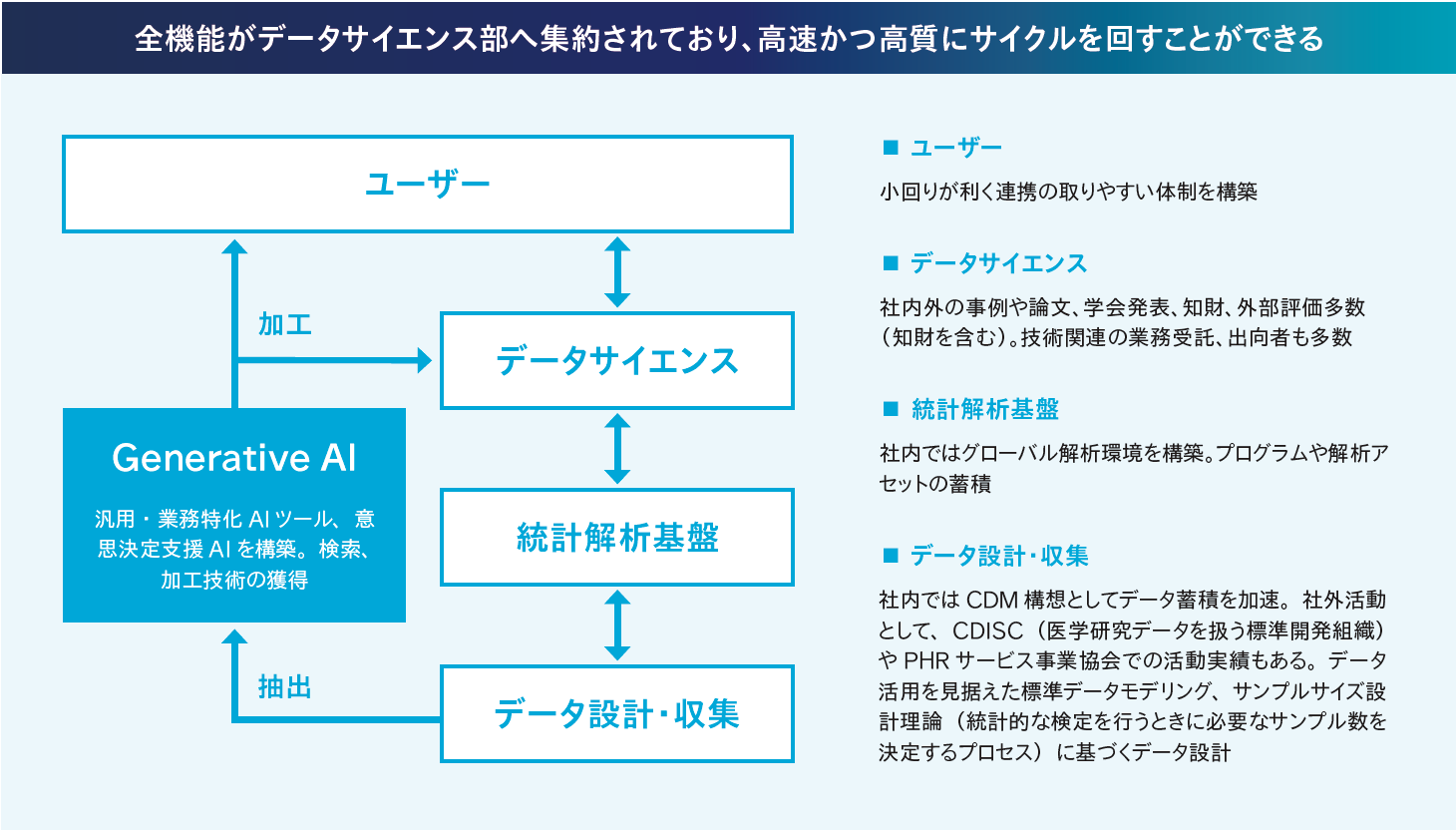

CDM構想は、情報の透明性と追跡可能性を併せ持ち、科学的根拠に基づく意思決定を支援し、検証できる仕組みを確立するプロセス変革だ。データサイエンス部から「持ち込み式」でデータの活用法を提案することで、各部門も「データの使い手」としての意識が向上。双方向のコミュニケーションが生まれ、データ活用の推進につながっている。(【図表】)

【図表】塩野義製薬のデータ活用サイクル

出所 : 塩野義製薬提供資料よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

「意味や解釈などデータを判断する主体は各部門に任せつつ、活用することを目的に上質なコミュニケーションを重ねて結論に導きます。生データの情報が1番の肝ですし、データは使われてこそ価値を発揮します。例えば、『市場の患者数などの調べたい情報があるならデータ設計から始めましょう』と社員に伝えています」(北西氏)

臨床試験など社内保有データに加え、レセプトの商用データベースと契約し、公共ソースのオープンデータも一元化している。また、全社で共通利用できるデータを集積、内製化したデータカタログを公開し、活用意識を高める『SHIONOGI Data Science Book』も制作。活用ルールは、データを使う実務者にも管理を任せられるように刷新した。

データの属性情報を見える化し、使いたいデータを選択して利用申請すれば承認を受けられる。シンプルで使いやすいデータ利用環境づくりも、主体的な活用を促進するきっかけになった。

「機密事項や個人情報などの管理制限はありますが、データの中身と意味を最もよく知る使い手の意図を大事にしています。『データレイク』※1ではなく、『データウェアハウス』※2にしようという発想にコミュニケーションの質を高める変化点がありました」と北西氏は語る。

また、各部門のリテラシー向上のため、組織長のデータ活用マネジメント講義から、スタッフ向けに実務データを使うワークショップ・講座まで、幅広い研修プログラムを実施している。

「マネジメント層がまず完璧になろうと役職起点で進めるよりも、データに詳しい若手社員に学ぶ発想が大事です。私のまわりでは、データ活用にネガティブな発言をする人は『ダサい』と感じる雰囲気が浸透しています」と、使い手の1人として受講した水川氏。

「協力者」と呼ばれる若手社員の存在は、データドリブンの共感を高める鍵となっている。協力者は全社的な協創につなげる社内コミュニティーや、社外にも門戸を開くデータサイエンス部主催の無料オンラインイベント「SHIONOGI DATA SCIENCE FES」へ積極的に参加。2025年3月に開催された第3回には、社内外から約1500名が集い、AI論理やデータと意志決定など望ましいデータドリブンの在り方を発信し、社会にも還元している。

サイエンス思考で仮説・検証し成功体験を増やす

生産性や提供価値を高め、オープンイノベーションの推進力にもなるデータドリブン経営。その中核となるデータサイエンス部も2021年の発足以来、進化を続けている。

現在は、統計解析や機械学習モデル構築を担うデータサイエンスと、データをどう収集・整理するかを考えて分析可能な環境を整えるデータエンジニアリングの2ユニット体制で始動。また、生成AIグループも編成してデータ・解析のスピードと品質を高め、DX推進本部内のIT&デジタルソリューション部やDX新規事業推進室とも連携している。

データサイエンティストの育成は、スキルや経験値を可視化するタレントマネジメントシステム「T-map」などを活用。また、北西氏主催の「データサイエンスゼミ」も開催している。

「大学ゼミの自主研究的に、新しいデータや技術で業務をより良くする事例を持ち寄り、進捗を発表し、互いに議論やアドバイスを行います。とがった専門性を持つプロ人材に成長し、多様化や深化を重ねながら、学んだことは個で抱え込まず、みんなに伝える文化を醸成しています」(北西氏)

データエンジニアは外部キャリア人材や大学新卒も採用するが、基本は各部門からの異動で育成し、当初は社内公募も実施した。

「アルゴリズムは、例えるなら『データを料理する』こと。分析により価値を最大化し、差別化が可能になるデータに興味を持つ人を集め、どうサポートするかです」と北西氏は語る。

水川氏も、「興味の持ち方の違いは、仕事ぶりを見れば分かります。当社にはダブルジョブ制度があり、各部門にいながら週に数日間データサイエンス部で働きたいと手を挙げる人も多く、人気の職種です」と続ける。

特別なプロジェクトチームを立ち上げずとも、日常的に弾みが付くデータドリブン経営の推進に向けて、企業は何から始めるべきか。水川氏は次のように言う。

「戦略的にはまず、使いたい人が使える環境を整えること。当社であれば創薬から業務改善まで粒度は違って良く、一番大事なのは『データを使って何がしたいか』です。実際にデータを使うことでリテラシーが高まり、人材の能力も拡張できます」

「社会の流れを主観ではなく、客観的にどう捉えるかも非常に大事です。勘・経験・度胸を否定するのではなく、『それらをデータに基づいてどう研ぎ澄ますか』という考え方です。

『やりたい何か』の成功確率を高めるには、得たデータをサイエンス思考で仮説を立て検証し、『これならうまくいく』という流れを設計すること。その成功体験を1つでも生み出すことで、データドリブンは大きく変わりますよ」(北西氏)

データを介して各部門や社員が、パーパスやビジョンを「自分事として、何がしたいか」を見つけ出す姿が、データドリブン経営の本質である。

2025年夏以降、新本社を大阪市北区のうめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」内に移転予定の塩野義製薬。コミュニケーションが活性化する新オフィスで、データドリブンによる意思決定の積み重ねが、HaaS企業への進化を加速させていく。

※1 さまざまな形式のデータをもとの形で大量に保存できるストレージ

※2 企業内のさまざまなシステムからデータを集めて一元的に保存・管理するデータベース

塩野義製薬(株)

- 所在地 : 大阪府大阪市中央区道修町3-1-8

- 創業 : 1878年

- 代表者 : 代表取締役会長兼社長 CEO 手代木 功

- 売上高 : 4382億6800万円(2025年3月期)

- 従業員数 : 4955名(連結、2025年3月現在)