自分らしい働き方や長期的なキャリア形成を支援

日本政府が2030年までに「女性管理職比率30%」を目標に掲げるなど、注目が高まる女性活躍だが、そもそも、その定義をご存知だろうか。2016年4月施行「女性活躍推進法」の第1条(目的)に「女性の職業生活における活躍」として、次の通り示されている。

「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること」

施行から9年目を迎える2025年、日本企業の女性活躍推進の「現在地」を検証してみよう。

まず、管理職に占める女性比率は30%を超える欧米・アジア諸国に比べて低水準が続く。2023年の国連開発計画のGDI(ジェンダー開発指数)は182カ国中の92位、世界経済フォーラム公表のGGI(ジェンダー・ギャップ指数)も、日本は「教育」「健康」は完全平等に近いが、「政治」と「経済」の値が低く、146カ国中118位となっている。

こうした現状の打破に向け、女性の登用支援・教育とともに、男女を問わず働きやすい環境づくりや就業時間の柔軟化など、仕事と家庭生活を両立できるキャリアパスの形成を推進・整備する企業が増えている。

2024年7月に帝国データバンクが日本企業2万7191社を対象に実施した「女性登用に対する企業の意識調査(2024年)」によると、女性管理職比率は平均10.9%となり、2013年の調査開始以来、初めて10%を超えた。規模別では、「大企業」が平均7.6%、「中小企業」11.5%、うち「小規模企業」14.4%と、規模が小さいほど高くなっている。業界別は、「小売」19.4%、「不動産」16.7%、「サービス」15.3%の順で、製造、運輸・倉庫、建設など女性社員が少ない業界ほど低水準である。

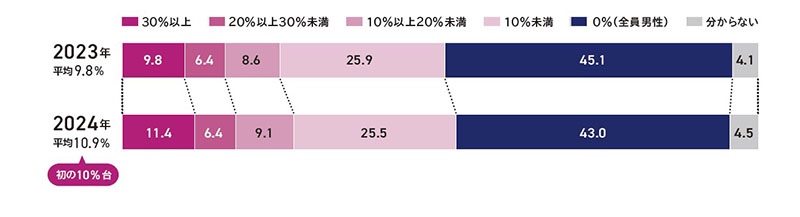

また、「女性管理職比率30%」の政府目標を達成した企業も過去最高の11.4%で初の10%超えとなり、上昇率も最大となった(【図表】)。一方で「10%未満(0%を含む)」は68.5%と初めて70%を下回り、今後の女性管理職比率アップを見込む企業が全体の32.7%を占めるなど、女性活躍は着実に進みつつある。

【図表】女性管理職比率

出所 : 帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査(2024年)」

内閣府「男女共同参画白書 令和6年版」によると、出産後の就業継続率についても改善傾向が見て取れる。第1子出産後の女性の就業継続率(第1子出産後)は上昇し、2015~2019年の間に第1子を出産した女性の就業継続率は69.5%となった。女性の就業者数は3051万人と2013年に比べ344万人増加(2023年現在)し、正規雇用率も就業継続率も上昇。特に、若い世代ほど就業継続や昇進意欲が高くなっている。

今後の解決課題も明白になっている。先述した帝国データバンクの調査では、女性役員比率が平均13.5%で過去最高となったが、依然として役員全員が男性である企業が52.4%を占めた。女性管理職の増加を阻む要因は「家庭と仕事の両立がしにくい」が過半数だった。女性活躍の推進制度では、性別に関係なく成果で評価する「公平な評価」が60%超で最多となったが、中小企業ではあまり進んでおらず、企業規模で「女性の昇進意欲」に差が生まれている。

法改正で行動計画策定比率が上昇

女性活躍推進がどのように進展してきたのかを、ひも解いてみよう。

「令和5年度女性活躍に関する調査」(厚生労働省)には、2018年から2024年までの6年間で「何が、どう変わったか」の経年比較が報告されている。2022年の「女性活躍推進法」改正で、従業員数101名以上の企業に「一般事業主行動計画の策定・届出」「女性活躍に関する情報公表」、301人以上の事業主には「男女の賃金の差異」の情報公表も義務化されたことが、最大の変化点となっている。

「行動計画策定」は、「100~299人」の企業が約77%となり約38ポイントも上昇した。また、「300人以上」は約93%、努力義務の「30~99人」は約15%と企業規模で違いはあるが、2018年比で相対的に策定企業の比率が高まった。計画内容も、「30~99人」が女性社員の配置やキャリアパス、「300人以上」は男女社員の賃金格差に関することが増えた。数値目標は2018年比で、「30~99人」は女性社員の採用や継続就業・職場風土、「100~299人」は女性管理職比率を含めた登用に関することが増えている。

「情報公表」は、規模を問わず増加。情報公表の項目数が多い企業ほど、「300人以上」は係長・課長相当職、「299人以下」も係長相当職の女性比率が高まった。また、情報公表と女性社員へのポジティブな影響の相関性は、社内の意思統一、採用増、新しい仕事へのチャレンジ向上、結婚・出産退職者の減少などに結び付く比率が全体的に高まり、男女の賃金差異の改善に向けた意識向上や新制度創設にもつながっている。

近年は、更年期症状などライフサイクルにおける女性特有の健康課題に由来する生産性の低下を最小化する、包括的なサポート体制も拡充している。フレックスタイム制や時差通勤、テレワークを活用する柔軟な働き方や、仕事と家事・育児・介護の両立のためにDXが導入され、その1つとして「フェムテック」(Female+Technology)が注目されている。

月経周期管理アプリは快適に過ごす準備や対処が可能になり、匿名のオンライン婦人科相談サービスは受診時間節減や心理的ハードルの低下に貢献。経済産業省は2021年度から、フェムテックを活用する働く女性の就業継続支援の補助事業を実施している。フェムテックを含め、健康課題を解決する製品・サービスの総称が「フェムケア」で、新たなビジネスチャンスにもなっている。

「女性活躍推進法」は10年間の時限立法で2026年3月に期限を迎えるが、10年間延長される見通しである。内閣府「女性版骨太の方針2024※」も、東証プライム企業の女性役員比率を「2025年までに19%」にする新目標を掲げるなど、企業のさらなる女性活躍の推進を求めている。

女性の悩みを解消し、能力を最大限に生かす支援体制や環境整備は、高齢者や障害者、男性も働きやすい社会づくりになっていく。厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」には、情報公表は3万5000社、「行動計画公表」は4万8000社を超える企業の情勢が登録されている。就職希望の学生やキャリア人材も閲覧可能で、求める人材への企業価値・魅力発信として、人材確保にもつながる。自社の現在地を確認し、未来への扉を開く一歩を踏み出す一助にしたい。

※内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024」