リアルタイムのプロセスマネジメントを実現

100万事業所の顧客に対して、約350拠点・社員約1万8500名が地域密着で最適なデジタルサービスを展開するリコージャパン。同社は、データドリブン経営を支援するソリューションモデル「スクラムアセット」など、「新しいデジタルな働き方」を実現するRDPS※で多様なITソリューションを提供している。

「企業間取引や現場のデジタル化、社内のビジネスプロセスの効率化をどう進めるか。近年はインボイス制度や改正電子帳簿保存法など、法対応をきっかけにDXを推進し始める企業が増えています」

そう語るリコージャパン執行役員デジタルサービス企画本部副本部長の服部伸吾氏は、RDPSなどサービス企画の責任者である。

服部氏は今、全社戦略として「課題解決型」から「課題創造型」ビジネスへの変革を目指している。課題を1つ聞いて1つ解決するのではなく、周辺や関連する課題を深掘りし、顧客も気付いていない新たなニーズも発掘・解決するというビジネスの在り方だ。

「スピードとコストを効率良く、生産性も上げる『一挙両得』の提案でお客さまの事業成長に貢献し、当社も生産性と業績を高めたいと考えています」(服部氏)

変革の旗印に掲げる方針は、「価値づくり」「顧客づくり」「人づくり」の3つである。

価値づくりは、顧客価値が高く競争力ある事業・ビジネスモデルの強化・創出。顧客づくりは、市場・顧客を重点化した高効率な顧客接点体制の構築。人づくりは、顧客接点で価値を創造できるプロフェッショナル人材の育成である。

これら3つの方針を通じて目指すのは、「デジタルによる経営プロセスの変革」だ。

経営をモノからコトにシフトし、課題創造型ビジネスへの変革のために、DXでプロセスマネジメントを強化し、日々の活動記録や顧客情報のプロセスデータも一元管理する。AIによる顧客課題へのレコメンド(提案)も始まろうとしている。

「世界的な紛争や天災など予測不能なことにも、対応が求められる時代です。経営環境が複雑・高度化する中で、拠点配置や物流体制の見直しなど、投資や採算性の考え方に始まり、経営そのものを変えるのがDX。事実をデータでリアルタイムに収集・蓄積し、分析・活用する『経営の可視化』ができれば、迅速に意思決定できます。

戦略の策定と実行、どちらもデータの重要度が高まっていて、経営の可視化とDXの推進は切り離せないもの。そのことを経営者がどれだけ理解するかで、会社の未来は大きく変わります」(服部氏)

経営戦略の策定も、スピード感のある施策の実行も、デジタルであるからこそ可能である。うまく使いこなせば新たな顧客価値を創り出し、事業目標達成に向けて業績・生産性も向上する。経営とITの関係性は、着実に進化を遂げている。

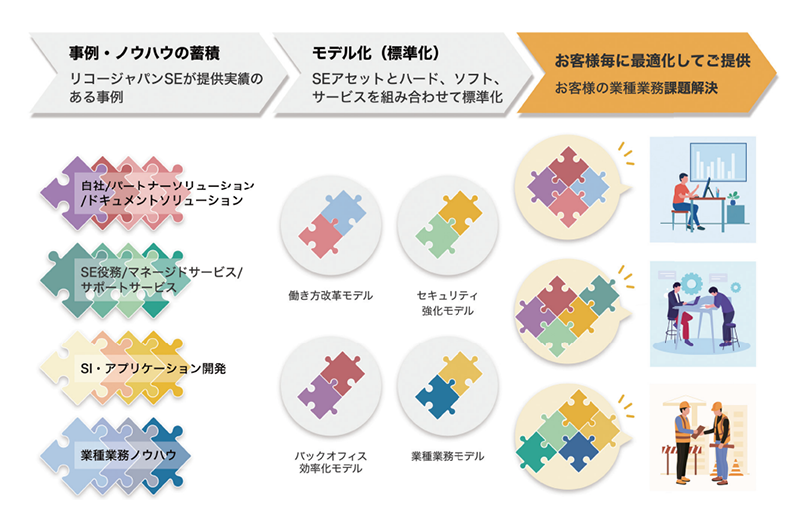

顧客提案で培ったノウハウや知見に裏付けされた豊富な導入事例をアセット化し、最適なデータドリブン経営のソリューションを提供するDX支援のソフトウエアパッケージ「スクラムアセット」シリーズ。働き方改革・バックオフィス効率化・セキュリティー強化・業種業務特化ソリューションの4カテゴリーをメインモデルに、80を超えるソリューションモデルで経営・DX課題を解決する

データに基づく戦略策定と評価指標の設定

リコージャパンでは、社長直轄組織のDX委員会とIT部門主体のDX推進センターの2層体制でDX変革を推進している。

DX委員会は全社活動方針の策定や顧客へのDX提供価値の創造など、デジタル化の方向性を定める。その方針に基づき、DX推進センターは社内システムの企画および構築システムの運用改善を担う。

「DXは事業目標を達成して業績を高める手段となり得ますが、圧倒的な生産性向上が見込めなければ投資対象にはなり得ません。成果の最大化と投入リソースの最小化・最適化の両方が必要で、『デジタルで何をどうするか』は、経営陣が経営戦略の視点で考えるべきです。

一方で、DX方針の落とし込みや実行など、『デジタルをどう使うか』の視点は、IT部門でも推進可能です。この2つの視点の違いを頭に入れて、生産性の向上を目指すことが重要です」(服部氏)

DX推進のテーマは、「顧客」「社内」「価値創出」「プロセス改革」という4軸のフレームワークで設定する。特に同社は、持続的な企業成長に不可欠なロイヤルカスタマーを増やすアプローチとして、顧客・価値創出の2軸を重視。より多くの価値を迅速に届け、満足してもらうための「顧客に向かうプロセス改革」として次の3つの目標を挙げる。

1つ目は、既存顧客の深耕や新規開拓を加速し、顧客の数・取引量を増やす「量的拡大」。2つ目は、顧客課題の創造力を磨き、案件の数・単価を高める「質的拡大」。3つ目は、さらなる「生産性向上」である。

また、階層ごとに財務計画や取引事業所数、成約数・単価・事業所単価といった案件などのKGI(経営目標達成指標)、職種別のKPI(重要業績評価指標)を設計。経営陣、マネジメント層、現場の社員では、目標や評価指標の理解に差が生まれやすいため、そのギャップを埋めるのが狙いである。全社員が同じ方向を見て、同じ物差しを持てるよう、データを基に戦略からKGI、KPIまでを可視化している。

「営業やマーケティング、システム開発など、各チームの活動が、売り上げやROIC(投下資本利益率)などの財務指標の目標達成にどう関与し、顧客価値向上に直結しているのか。適正なKGI・KPIの設定を大事にしています。

データは共通言語です。日々発生するデータを正しく集め、加工・蓄積から分析・可視化・活用まで、正しいサイクルでチェックすることが大事です。2年後に分析結果を知っても意味がありませんから。経営戦略の策定や、それに基づくKGI・KPIの指標が本当に適正なのかをモニタリングし、新たな戦略・指標の策定に反映することも可能です」(服部氏)

基盤となる同社が保管するデータは、顧客データ、企業データで数百万レコード(データベースを構成する単位の1つ)、かつ売上明細のレコードは億単位と非常に多い。バックオフィスやSFA(営業支援システム)など複数のシステムから生成されるデータを、EAI(データ連携ツール)やRPA(自動処理ツール)を利用し、収集から活用までを構造化。課題を掘り下げ、手段に落とし込む解決フレームワークの全てが、データを基に決まり、動き出す仕組みを構築している。

指標に対する社員の行動評価のフレームワークも確立している。営業担当者の場合、顧客との面談の質を測る「面談レベル」を6段階で指標化。顧客のニーズを聞き出し、ビジネスにつながる面談を行う「レベル4」が個々の成長目標となり、営業活動の量と質を高める工夫も各拠点でマネジメントしている。

また、社内で顧客づくりを推進するプログラムのポータルサイトを開設し、拠点・個々のレベル別面談件数や推移をグラフチャートで公表している。パフォーマンスや達成度が一目瞭然となり、新たなアクションを起こすモチベーションの向上や、マネジャーによる面談などのフォローアップも可能になった。

面談レベルを底上げする営業教育は、職種別に成長度を評価する8段階の「プロフェッショナル認定制度」で実現する。自分の成長が今どのレベルにあるかを見える化し、成長意欲につなげている。さらに、2022年にはデジタルナレッジと専門力を磨く「リコーデジタルアカデミー」を開講。毎週水曜日の午前中を「アップデートの時間」に設定し、最低2時間は商品情報や業種・業務知識、デジタルスキルを自ら学ぶ習慣が生まれている。

アジャイル型でDXをアップデートし続ける

デジタル変革の歩みの先にリコージャパンが見通すのは、「データが日常に溶け込む経営」だ。

「社員それぞれが目標を持ってお客さまにアクションを起こし、そのプロセスで登録する顧客データや自分の業務が、全社のゴールへ到達する価値や原動力になると実感できる。正しいデータを、正しいタイミングで入力するメリットの大切さを知って、それが社内の当たり前になる。このような姿を、『日常に溶け込む』と表現しています」(服部氏)

また服部氏は、「高度で複合的なIT課題に十分な人員を配置しにくい中堅・中小企業は、自社最適化で100%を求めるよりも、70%の完成度でもアジャイル型でいち早くデジタルを活用し、リアルタイムにアップデートを繰り返す方が良いです。企業間取引データの交換も、大企業を頂点にサプライチェーンの中で標準システム化が進み、使いやすい仕組みが増えてスタンダード化していくでしょう」と続ける。

「デジタルを使って自社の何が良くて何が悪いのかを知り、どのような会社にしたいか、経営者が明確な意思を持つことが重要です。当社も新たに、タナベコンサルティングと『経営×デジタル』の強化に向けた連携を開始しました。単なるシステム開発ではなく、経営そのものを変えていくデジタルソリューションを創り出していきたいです」(服部氏)

※ RICOH Digital Processing Service:業種・業務ごとの固有のワークフローをデジタル化し、人とデジタル間のストレス低減によってパフォーマンス向上を目指すサービスの総称

リコージャパン(株)

- 所在地 : 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

- 創業 : 1959年

- 代表者 : 代表取締役 社長執行役員 CEO 笠井 徹

- 売上高 : 6432億7600万円(2023年3月期)

- 従業員数 : 1万8518名(2023年4月現在)