企業が抱える組織づくりの課題

どれだけ優れたビジネスモデルや差別化された事業戦略があっても、それを実行するのは組織であり、人である。したがって、組織の形態や構造は、企業の戦略に基づいて適切に設定されるべきだ。その組織を正しく機能させる仕組みが経営システムであり、これが企業の成長を支える重要な要素となる。本稿では、顧客創造を推進するための経営システムであるバックボーンシステムの構築について提言する。

まず、顧客創造の推進力が弱い企業は組織面でどのような課題を抱えているかを考える必要がある。事業戦略を推進するために顧客創造スタイルを描き、それを実行に移すための組織体制を設計したにもかかわらず、思うような成果が得られないという状況に陥ってはいないだろうか。その原因は、経営のバックボーンシステムが構築されていない、または十分に機能していないことにある。

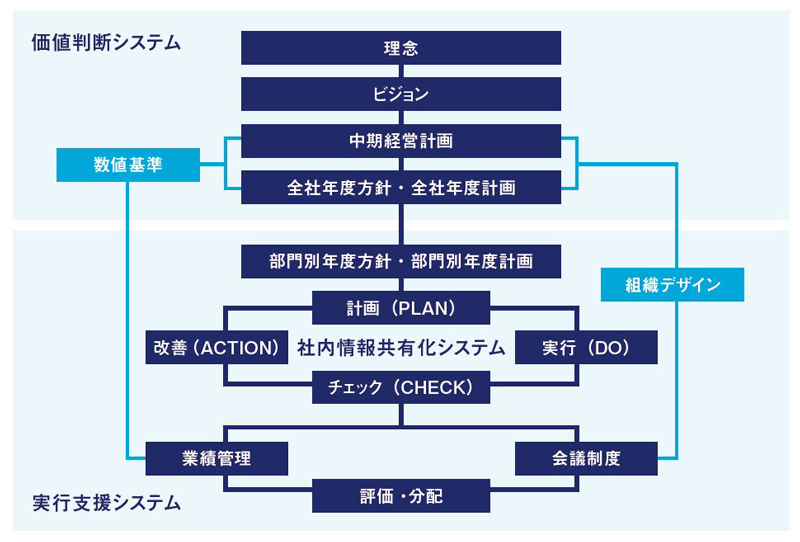

タナベコンサルティングが提唱する「経営のバックボーンシステム」は、その名の通り経営にとっての「背骨」だ。人は背骨がないと立つことができない(そもそも生きていけない)のと同様に、バックボーンシステムは企業にとって不可欠である。その最上位に位置し、事業戦略や組織戦略などの全ての起点となるのが企業理念やビジョンだ。しかし、経営者がその重要性を十分に理解しているつもりでも、社員にうまく伝わっていなかったり、言語情報としての理解で終わったりしているケースは少なくない。その結果、社員が自社の方向性や価値観を十分に理解できず、モチベーションや一体感が低下し、顧客創造がストレスとなっている状況が散見される。

また、社内におけるコミュニケーションパイプ(会議・情報共有の仕組み)が脆弱であり、成果が加算的になっていたり、人材育成(社員教育体系)や、評価・分配の仕組み(人事制度・評価制度)が前時代的であったりするため、人材が定着しないケースは珍しくない。

【図表】経営のバックボーンシステム

出所 :タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

顧客創造型組織への転換

顧客創造型の組織への転換に向けて取り組むべき一歩目は、経営のバックボーンシステムの革新である。ここでは主に、「マネジメント面」「ガバナンス面」の2軸で考えたい。マネジメント面は、人を統制する組織、指揮系統、業績管理、経営企画機能などを指し、ガバナンス面は、意思決定構造、決裁権限、各種規定類の整備などが挙げられる。

マネジメント面については、理念やビジョンを通じて顧客創造に対する捉え方や意識を醸成することが重要だ。これを組織全体に浸透させるには時間がかかり、社員一人一人へのアプローチが必要になるため短期で実現させることは難しい。昨今の経営環境では社員の価値観が多様化しており、企業側にも柔軟な対応が求められている。一人一人が企業の理念やビジョンを正しく理解し、「なぜ顧客創造が必要なのか」を本当の意味で納得しなければ、それは企業風土として根付かない。

ある企業では、新卒や中途採用に関わらず、入社前の段階で企業としての顧客創造活動の意義や方法を隠さずに伝え、それに共感・納得した人のみを採用している。この企業は離職率が低いとは言えないが、顧客創造に対する強いマインドが組織全体に根付いている。一方で、コンプライアンスやハラスメントへの配慮は不可欠であるが、社員に寄り添いすぎて理念やビジョンを妥協してしまうと、企業と社員の間でWin-Winの関係を築くことは難しい。双方が正しい知識を持ち、対話を続けることが肝要だ。

また、精神論だけでは顧客創造は進まない。業績管理や行動管理を行う上で、KPI(重要業績評価指標)マネジメントは必須である。全社員がKPIを正しく理解し、理念やビジョン、KGI(重要目標達成指標)からKPIへとつなげることで、営業パーソンが「何をどれくらいやるべきか」を明確に把握できるようになり、迷いがなくなり推進力が生まれる。

ガバナンス面の再構築については、やるべきことが明確になったら行動を起こすために意思決定スピードを上げる必要がある。そのためには、自社において「誰が意思決定を行うのか」「意思決定に関する議論をどこで行うのか」を明確にすることが重要だ。スピードだけを追求するのであれば全てをトップダウンで決めれば良いが、顧客創造を組織全体で取り組むという本来の目的を忘れてはならない。

そのため、スピードを高める仕組みとして、決裁権限やコミュニケーションパイプの最適化が鍵となる。「誰が、何を、どこで、いつまでに意思決定するのか」を決めておけば、判断するのに時間がかからなくなる。

顧客創造活動の成果やプロセスを正しく評価につなげることも忘れてはならない。これは人事制度における評価制度や賃金制度の設計に関わる。インセンティブなどの成果報酬型制度を導入している企業では、成果=給料という形で明確に評価されるが、定量評価と定性評価の比率を定めている企業では、定量評価の比率が小さい場合も多い。このような場合、顧客創造に取り組む社員が限定的になりやすい。特に、バックオフィス部門では、顧客と直接関わる業務が少ないため、目標項目が顧客創造と結びつかず意識が弱まる傾向がある。

また、営業ノウハウの標準化も重要な課題である。属人化から脱却し、組織として顧客創造を推進するためには、社内ノウハウの確立が必要だ。顧客創造に対する企業風土や制度が整っていても、一部の優秀な営業パーソンだけで進めるのは限界がある。新たに営業パーソンを配置したり、新規人材採用を行ったりしても、成果が出るまでに時間がかかれば組織全体の推進力が失速してしまう。優秀な営業パーソンは、自分なりの顧客創造ストーリーや成功パターンを持っていることが多い。これを自社のコンピテンシーモデルとして言語化し、教育を通じて標準化する必要がある。この標準化を徹底することで、成果を上げ続ける組織を構築し、持続的成長を実現できる。

世の中の価値観に、「消費スタイル」と呼ばれるものがある。「モノ消費」「コト消費」という言葉は、ビジネスパーソンであれば聞いたことがあるはずだ。それに加えて現在は、感情や精神的充足を相互に共感することに価値を見いだす「エモ消費」、SDGsなど社会的な意義・意味があることに価値を感じる「イミ消費」と呼ばれる消費スタイルなどもある。また、国境や業界の垣根といったハードルは年々下がっており、自社が提供している価値が、今までは想像もできなかった市場で受け入れられる可能性が生まれてきた。このような経営環境において、顧客開拓で終わらせるだけでなく、新たな市場への顧客創造活動を推進していただきたい。

理念・ビジョン策定から推進、新規事業立ち上げ支援の実績を持つ。組織面については、ガバナンス強化、人事評価制度、教育体系づくり、幹部人材の育成なども行っている。「企業成長が社会を良くする」という考えのもと、関わる企業を成長させる信念でコンサルティングに臨んでいる。