変わる世界と変われぬ世界(II):戦略総合研究所

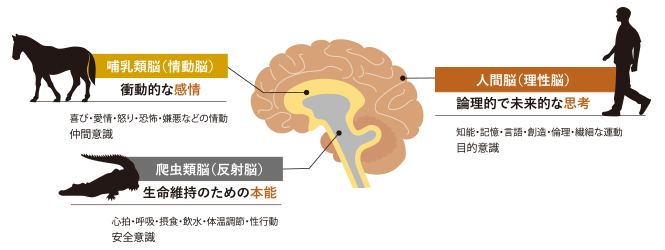

【図表1】三つの脳の構造と特徴

出典:ポール・D・マクリーン著/法橋 登訳

『三つの脳の進化(新装版)』(工作舎刊)を基に筆者が加工・作成

変化に関わる三つの脳

前回は、脳の可塑性と人間の恒常性(ホメオスタシス)について考察を行った。脳の可塑性の考え方から、人は“本質的”に変わることができるが、恒常性の仕組みが邪魔をして、変化しづらいといった考えである。

今回は、この恒常性の仕組みを読み解き、人や組織を変えるためのヒントを考察していく。

この話を理解する上で脳の構造を知る必要があるが、脳科学者のように、神経細胞や詳細な脳の処理機能を理解するのではなく、大きな構造を理解すれば十分である。少し難解な文章になるが、人や組織が変化できない本質的な理由であるため、ぜひ最後まで読み進めていただきたい。

一つの理論として、「三つの脳の進化」という仮説がある。

これは、米国立精神衛生研究所の脳進化学者ポール・D・マクリーン博士によって提唱されたものだ。この三つの脳という理論は神経学者の間で賛否両論あるようだが、脳の構造や特徴を理解・説明する上で非常に分かりやすいため、ここではこの理論を基に話を進めていく。

【図表1】のように、人間は進化過程で複数の脳の構造を持ち、それらが相互作用し合うことで意識的・無意識的に判断・行動をしていると、この理論では説かれている。

そして、押さえておくべき点として、この階層は下位階層であればあるほど力が強い(判断としての優先順位が高い)ということである。つまり、人間脳より哺乳類脳が、哺乳類脳より爬虫類脳の方が強いため、脳を正しく理解し、機能させなければ哺乳類脳・爬虫類脳に縛られた行動を取ってしまう。

特に、爬虫類脳は恒常性(ホメオスタシス)に深く関係する生命維持機能を持つ脳であり、過去の経験を継続しようとする脳でもある。つまり、原始的である爬虫類脳は、「過去の経験でうまくいったことを継続し、新しいことはしない」といった力を持ち、現状を維持しようとする。

これが、人間が変わりたいのに変われない根源的理由である。

これらの脳の仕組みを理解し、人間脳をうまく機能させることで、人間としての新しい挑戦(変化)を続けることができる。

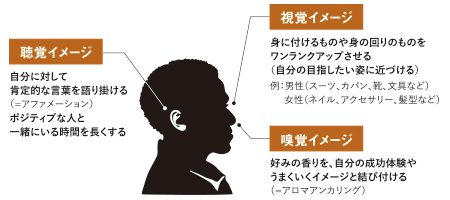

【図表2】感覚を活用したセルフイメージ向上策

出所:筆者作成

人間的成長に向けた取り組み

では、具体的にどうすれば、人間脳という論理的かつ未来的な思考を正しく使うことができるのか。いくつかポイントがあるが、ここでは三つ紹介する。

①肯定的感情を持つ:ポジティブシンキング

人は、恐怖や否定の感情を持つと自身を守るために原始的脳が活発に働く。その逆として、出来事に対して肯定的な意識を持つことで人間脳が使われやすくなる。

人間は、元来良い情報よりも悪い情報を敏感に感じやすい。広告やテレビ番組などを見るとよく分かるが、多くのメディアは良い情報よりも悪い情報(不安をあおる情報)を流す傾向にある。これは、危機察知能力が高く、悪い情報に敏感に反応する人間の本能を利用している。

そのため、肯定的な感情を持つように心掛けなければ、自然と否定的な感情が強まってしまう。日々の業務や生活の中で、できるだけ多くのポジティブな情報と接し、肯定的に考えられるような状態をつくっていくことが大切である。

②ミッション(使命)を強く意識する

ミッション(使命)を強く意識することで、人間脳本来の未来志向を使うことができる。

「言われたからする」といった怒られる恐怖(もしくは褒められる喜び)から実践するのではなく、「自分がやりたいからする」といった目的思考で考えることで難しいことにもチャレンジでき、変革を手に入れることができる。そのためには、自身の人生観や仕事観を見つめ直し、仕事に意味を見いだすことが重要だ。

③セルフイメージの向上

セルフイメージを高め、自分に自信が持てるようになると、原始的な脳が安心して人間的な脳を使うことができる。自分の価値を認めることで、不安をなくし新しい挑戦や変化を受け入れやすくなる。

セルフイメージの向上策はさまざまだが、筆者は三つの感覚(視覚イメージ・聴覚イメージ・嗅覚イメージ)を使った方法を薦めている。(【図表2】)

このように、自身の内面を見直すことで人間脳を使うことができ、変化を恐れず挑戦できるようになり、人は変わっていくことができる。

これからの人材開発

世の中が複雑になればなるほど、人材開発の考え方はより人間の根源的な方向へと進み、それらを理解した人事・人材開発担当者が必要になってくる。

これからの人材開発は、知識インプット型教育のような分かりやすいものではなく、人間の心理的状態をどのように変えていくかといったアプローチが重要になってくるだろう。

昨今、働き方改革・ダイバーシティー・高齢者活用など、人に関わる課題は多い。しかし、大半の人事・人材開発担当者は表面的な施策に終始しているように見える。もちろん、短期策としてさまざまな人事施策の取り組みは必要であるが、感情をなくした人事に企業の変革はできない。

今後、人事・人材開発の本質を追求したアプローチによって働く社員の人間的成長を実現させ、生き生きと社員が働く魅力ある企業が数多く生まれることを願っている。