タナベコンサルティングは2025年9月9日、「企業価値経営フォーラム2025」を開催。「持続的成長を実現する経営の最前線」をテーマに、ロイヤルホールディングス、コクヨの取り組みと、タナベコンサルティングによる講演をリアルタイムで配信した。

※登壇者の所属・役職などは開催当時のものです。

ロイヤルホールディングス株式会社

代表取締役会長

菊地 唯夫氏

1988年早稲田大学政治経済学部卒。日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)入行、 1997年同行秘書室秘書役(頭取担当)。2000 年ドイツ証券入社、投資銀行本部ディレクター担当。2004年執行役員総合企画部長兼法務室長としてロイヤル(現ロイヤルホールディングス)入社。2010年代表取締役社長、2016年代表取締役会長兼CEO、2019年から現職。2020年より京都大学経営管理大学院で教壇に立つ。2022 年よりサービス産業生産性協議会副代表幹事、2024年より経済同友会副代表幹事。

3年サイクルからの脱却と長期ビジョンの策定

ロイヤルグループは、「ロイヤルホスト」「てんや」「シズラー」などの外食事業をはじめ、空港・高速道路のサービスエリアや病院など大規模施設内で食を提供するコントラクト事業、「リッチモンドホテル」といったブランドを持つホテル事業、そして食品製造・購買・物流業務といったインフラ機能を担うほか、食物販「ロイヤルホストデリ」の製造等を手がける食品事業の4つの事業を主な内容として、年間約1500億円規模の事業を展開しています。

しかし、日本の外食市場がピークを迎えた1997年から2010年にかけては、3~4年周期で「増収減益・減収増益」を繰り返し、安定的な成長軌道を描けませんでした。リーマン・ショック後の厳しい経済環境下で2010年に代表取締役社長に就任し、この悪循環を断ち切るために10年ビジョンを策定しました。

さらに、それを実現するための3年間の中期経営計画も立案。これは決して単独で存在するものではなく、10年計画の中の「最初の3年間の行動計画」というところに大きな意味付けがありました。

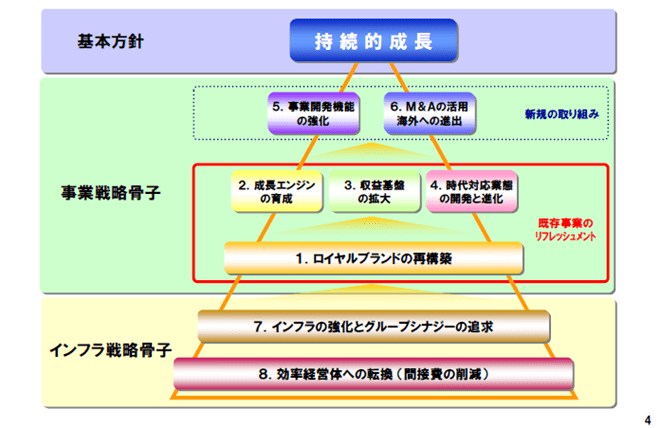

【図表1】前中期経営計画の基本方針と戦略骨子

出所:ロイヤルホールディングス講演資料

最初の中期経営計画では「持続的成長」を目指し、新規事業や海外進出、M&Aといった攻めの施策よりも、既存事業の整理・強化を優先しました。中でも、グループの象徴であるロイヤルホストは、店舗数を280店舗から220店舗にまで縮小し、選別した店舗には1店舗当たり3000万円規模の大規模投資を実施。6年間で総額約100億円を投下し、商品力・サービス力を再生させました。従業員が再び誇りを持って働ける環境を整え、顧客からの信頼を回復することにつながりました。

一方、成長エンジンに据えたのが、てんやとコントラクト事業です。高齢社会との親和性、ブランド陳腐化抵抗力、資本効率の高さ、インバウンド需要への対応力といった要素を満たすこれらの事業は、人口減少下でも拡大可能な領域と判断したのです。社会環境に適した事業を成長戦略として推し進めることで、グループ全体の持続的成長を実現しました。

その結果、2012年以降は既存店の過半数が前年売上高を上回り、長年続いた「既存店前年割れ」の構造を克服。既存顧客の満足度を高める再投資が、安定した増収増益をもたらしました。

内的・外的、2つの転換期における経営戦略

一方で、この業績回復は内部改革の成果だけではないと考えました。2012年に全国消費支出額や外食市場規模が同時に反転した背景には、ちょうど団塊世代が65歳を迎え消費が活性化したという外的要因がありました。こうした外部環境の影響を「追い風参考記録」と位置付け、シニア需要が75歳以降も続くとは限らないことから、持続的な成長モデルを改めて模索する必要があると考えました。内部と外部、両方の転換を冷静に見極めることが、経営には不可欠なのです。

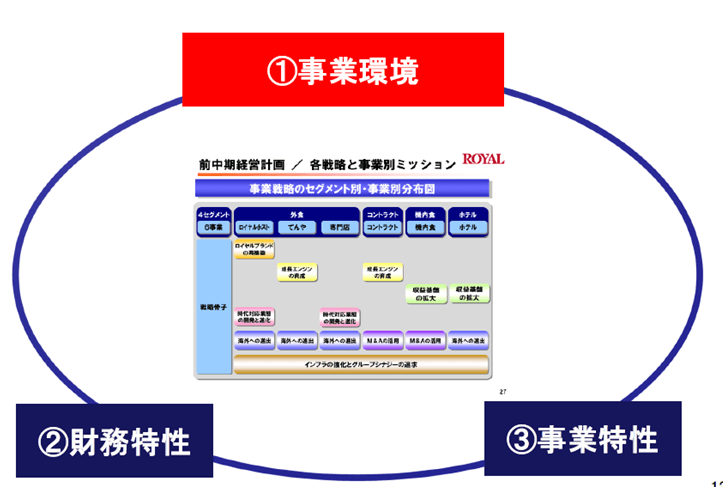

当社は、事業ごとに異なる財務特性を生かしたポートフォリオ経営を推進しました。ホテルや機内食は利益率が高い一方で投資規模も大きく、ROA(総資産利益率)改善にはつながりにくい構造です。これに対し、てんややコントラクト事業は、小規模投資で効率的にROAを引き上げられる特性を持ちます。

そこで中期経営計画で事業ごとのミッションを策定しました。「ロイヤルホストはロイヤルブランドの再構築」「てんや・コントラクトは成長」「ホテル・機内食は利益規模の拡大」等と明確に方針を定めました。その結果、ROE(自己資本利益率)・ROAは着実に改善し、EPS(1株当たり純利益)の向上を通じて、株価は2010年の約800円から2017年には3100円超へと到達しました。

【図表2】ポートフォリオの視点

出所:ロイヤルホールディングス講演資料

人口減少時代の産業構造の変化とテクノロジー活用による価値創造

外食産業は、人口増加期においては「画一性・スピード・効率性」を武器に急拡大してきました。チェーン理論、セントラルキッチン、フランチャイズといった仕組みは、旺盛な需要を効率的に取り込むために機能しました。

しかし、人口減少時代においては事情が異なります。需要面では少子高齢化による市場の二極化が進み、供給面では労働力不足という構造的制約が深刻化します。従来の「規模拡大モデル」が通用しなくなる中、「付加価値の源泉」をいかに生み出すかが競争力の分かれ目になります。

そこでロイヤルホストは店舗規模の成長から脱却し、「質の成長」、つまり商品やサービスの付加価値向上を目指しました。これは、規模を戦略的に圧縮することで価値を最大化する取り組みでもあります。24時間営業の終了や計画的な休業日の導入も、働く人の確保と従業員満足度の向上を図り、さらに顧客満足度向上との両立を目指しながら、質の追求に注力していくための重要な決断でした。

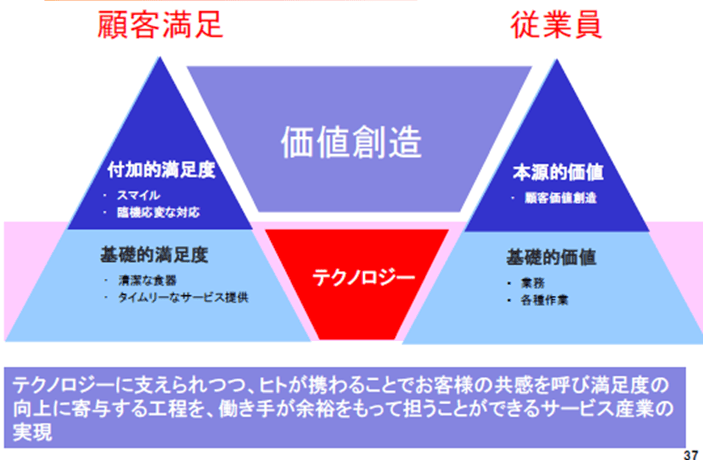

ここで鍵を握るのが、テクノロジーの活用です。従来、人とテクノロジーの関係は「ヒトによる労働 or テクノロジー」という対立や代替の視点で語られてきました。しかし、「ヒトとテクノロジーの関係は“or”ではなく“with”であるべき」です。労働には3つの形態「肉体労働」「頭脳労働」「感情労働」があります。「感情労働」とは顧客の満足を得るために、自分の感情をコントロールして常に模範的な対応が求められる労働です。

ロイヤルグループもAIやロボットを導入し、発注・棚卸し・清掃といった「肉体労働」「頭脳労働」を効率化することで、従業員がより付加価値の高い「感情労働」に集中できる環境を整えています。人とテクノロジーが補い合う「ヒトによる労働 with テクノロジー」は顧客満足度と従業員満足の両立を実現する手段となっていくと考えています。

【図表3】顧客満足度と従業員満足の両立

出所:ロイヤルホールディングス講演資料

不確実な時代を乗り越える真のステークホルダー経営

コロナ禍は外食・ホテル事業に大打撃を与え、ロイヤルグループの自己資本比率は50%から20%へと急落しました。多様な事業を持つポートフォリオ経営により、ある程度はリスク分散ができていましたが、本源的なリスクである「人流依存」についてはリスクを分散できていなかったという課題も浮き彫りとなりました。2021年には双日や金融機関との資本業務提携を結び、そのリスクを解消するための体制を整えました。

ポートフォリオの効果を最大化するには、各事業が単独でも収益基盤を強固にし、外部環境変化に柔軟に適応できる体制が必要です。特に、消費者のライフスタイルや旅行・外食需要の変化に対応した新しい事業モデルを生み出すことが求められています。

私が社長に就任した当時、ロイヤルグループは長年の採用凍結により人材が不足しており、増益減益・減収増益を繰り返すなど、現金が潤沢とは言い難い状況でした。この状況を鑑み、「ヒト・モノ・カネ」という従来の経営資源に加え、「空間」と「時間」を新たな資源と捉えました。

「空間」とは、ロイヤルグループが展開するさまざまな事業を組み合わせ、全体としてシナジーを生み出すという考え方です。外食事業、コントラクト事業、ホテル事業、食品事業という4つの事業セグメントが、それぞれ異なる役割を担うことで、グループ全体として一つの答えを探していくのです。

一方、「時間」とは、キャッシュがなくても資本がある限りは時間を有効に活用できるという発想です。短期的成果ではなく10年単位の成長を見据え、急激な拡大ではなく、顧客満足と従業員の働きやすさを両立させながら緩やかな成長を志向しました。

この取り組みの中で重視したのは、ステークホルダーへの説明責任です。特に、各事業の従業員に自分のミッションを理解してもらうため、従業員向けの決算説明会を全国で行いました。

ロイヤルグループの経営においては「ステークホルダー経営」を重視してきました。しかし、外食産業の成長が止まり、生産性が下がった時、「お客様・株主・従業員・取引先」の4つのステークホルダーには利害対立が生まれがちです。「お客様・株主」の満足度を優先し、「従業員・取引先」にしわ寄せがいく、2強2弱の構図をロイヤルグループも経験しました。この背景には、「選ぶ側」のお客様・株主、「選ばれる側」の従業員・取引先という立場の違いがありました。しかし、供給制約が強まる現代では、従業員も取引先も「選ぶ側」に変わりつつあります。

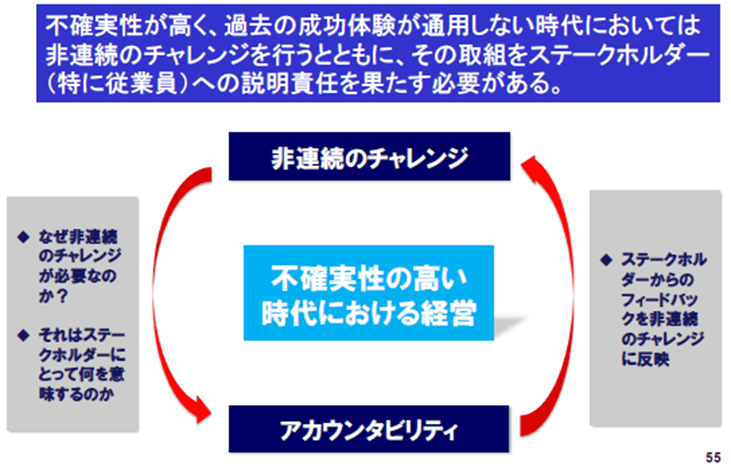

必要なのは、地球や社会に責任を持ちつつ、生産性を高め、その成果をステークホルダー全体に公正に分配することです。不確実性が高く、過去の成功体験が通用しない転換期においては、非連続のチャレンジを繰り返すとともに、その取り組みをステークホルダーに説明し続ける姿勢が、持続的成長には不可欠です。

顧客や株主だけでなく、従業員や取引先を含めた「すべてのステークホルダーに支持される企業」になる。これこそが「真のステークホルダー経営」であり、転換期を生き抜くための核心的な経営哲学といえます。

【図表4】転換期のマネジメントとは

出所:ロイヤルホールディングス講演資料