タナベコンサルティングは2025年9月9日、「企業価値経営フォーラム2025」を開催。「持続的成長を実現する経営の最前線」をテーマに、コクヨ、ロイヤルホールディングスの取り組みと、タナベコンサルティングによる講演をリアルタイムで配信した。

※登壇者の所属・役職などは開催当時のものです。

コクヨ株式会社

執行役員

Finance & Accounting 本部長

本田 仁志 氏

早稲田大学卒業後、東芝にて経理および財務領域を担当。その後、アーバンコーポレイション、ファーストリテイリングを経て、2008年トランスコスモス入社後、CFOに就任し経営管理、経理、財務、法務、総務、システム部門を統括。2019年より日立物流(現ロジスティード)入社後、常務執行役員CFOを務め、2024年4月より現職。

キャッシュフローの創出により企業の経済価値を最大化する財務戦略

2025年に創業120周年を迎えた老舗文具・家具メーカーのコクヨは、「Campusノート」で広く知られるステーショナリー事業をはじめ、オフィス家具、ビジネスサプライ流通事業、インテリアリテール事業や海外展開など事業領域を拡大してきました。

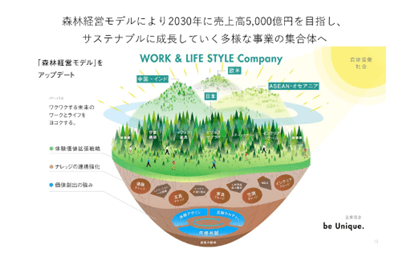

2021年2月に策定した長期ビジョン「CCC2030」では、「WORK & LIFE STYLE Company」を掲げ、アップデートした森林経営モデルにより2030年に売上高5000億円を目指しています。サステナブルに成長していく多様な事業の集合体を目指し、企業文化や組織・人材の在り方、個々の能力の発揮の仕方などを根本から変えていく、という決意を持ち推進しています。

【図表1】長期ビジョン「CCC2030」

出所:コクヨ講演資料

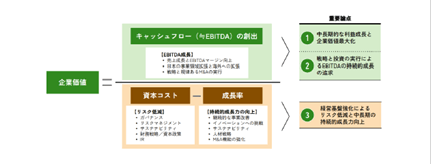

コクヨは「企業価値向上コンセプトに基づくフレームワーク」を経営の羅針盤とし、経済価値と社会価値の双方を高める戦略を展開しています。分子にはEBITDA(利息、税金、減価償却、無形資産の償却前の利益)をキャッシュの代理変数として用いています。

EBITDAには各事業部の実際の事業活動に落とし込みやすいというメリットがあります。「企業価値(EV)」の意味を各事業部が正確に腹に落とすのは簡単なことではありませんが、EBITDAを使えば「EV/EBITDA倍率(EBITDAマルチプル)」によって容易に現在の事業価値を算出でき、現場が事業活動上で意識しやすい指標です。

【図表2】企業価値向上コンセプトに基づくフレームワーク

出所:コクヨ講演資料

中長期的なキャッシュフロー最大化を目的に掲げ、設備投資やM&Aを含む成長投資を機動的かつ積極的に実行。その上で、キャッシュフロー創出とリスク管理、持続的な成長の適切なバランスを実現することで、さらなる企業価値の向上を目指しています。

企業価値向上に向けた意思決定や思考のプロセスを支える仕組みとして、財務モデルを活用し、将来の財務成績を多角的に予測。FP&A(ファイナンシャル・プランニング&アナリシス)部門が中心となり、財務モデルを用いたシミュレーションを繰り返しています。例えば、投資を増額した場合のEBITDAの成長シナリオや、株主還元を優先した場合のROE(自己資本利益率)水準の変化を比較し、意思決定の質を高めています。

財務予測モデルを使用して作成した第4次中期経営計画では、2027年の目標として売上高4300億円、EBITDA430億円、マージン10%、ROE9%以上を掲げ、大きく成長路線にかじを切っています。

この目標達成のため、成長投資と株主還元を両立させるキャピタルアロケーションを実施しています。2025年度から2027年度の3年間で累計約700億円を成長投資に振り向け、設備投資・デジタル領域強化・新規事業開発・M&Aを積極的に推進します。

また、株主還元については累進配当を採用し、配当性向は従来の40%から50%を目安に引き上げ、自社株買いも350億円規模で実施。保有自己株式を発行済株式総数の2%以下に消却し、希薄化リスクを抑えることで株主価値の向上を図っています。

バランスシートマネジメントにおいては、EBITDAの成長と資本効率の「両立」を基本方針としています。総資産については、政策保有株式の縮減などを通じて総資効率の向上を図っています。また、D/Eレシオ(負債資本倍率)を適切に管理し、格付け「シングルA」相当の格付けを意識し、安全性と効率性を考慮した財務マネジメントを実施。これにより資本効率を高め、2027年にはROE9%以上、2030年には10%以上を目指す方針です。

社会的インパクトの定量化~ロジックモデルを活用した新たな挑戦~

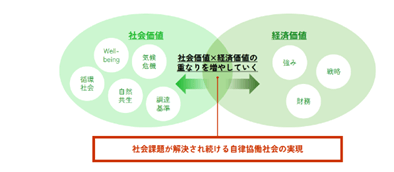

コクヨは、サステナビリティの重点テーマとして、「社会課題が解決され続ける自律協働社会の実現」を掲げ、社会価値と経済価値の両立を目指しています。従来、企業の社会貢献活動はCSRや寄付など経済活動と切り離されたものと見なされることが多く、企業価値向上との直接的な結び付きを説明するのが難しい課題があります。

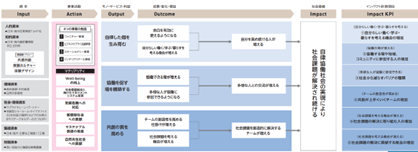

コクヨも同様の課題を抱えていましたが、第4次中期経営計画期間中に社会的インパクト定量化への挑戦を始めました。その第一歩として、2024年12月に、コクヨの目指す「自律協働社会」と事業活動のつながりを可視化する「インパクト定量化に向けたロジックモデル」を策定しました。

【図表3】サステナビリティの取り組み

【図表4】インパクト定量化に向けたロジックモデルの策定

出所:コクヨ講演資料

ロジックモデルを実効性あるものにするため、KPI(重要業績評価指標)策定も進められています。具体的にはコクヨのモノ・サービス・利益によって「自分を高め続ける人が増える」「多様な人との交流が増える」「社会課題を創造的に解決するチームが増える」という3つのアウトカムを実現し、最終的な社会価値である「自律協働社会の実現により社会課題が解決され続ける」というインパクトの創出を目指します。これにより社会価値と経済価値の両立を目指し、2030年までに関連事業の売上高比率を100%にすることを目標としています。

また、定量化にはエビデンスも重要であると考え、外部有識者との共同研究を含めたエビデンスを提示し、ロジックモデル・定量インパクトの裏付けを図ります。これらを開示することで、投資家・顧客・従業員など幅広いステークホルダーからの信頼を集め、競合他社との差別化につなげる考えです。

成長投資による「経済価値」と「社会価値」の両立

フランスの経済学者トマ・ピケティは『21世紀の資本』において、資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回り続けると、格差が拡大する構造的問題を指摘しました。企業経営に置き換えれば、株主から預かった資本に対し、経済成長率を上回るリターンを継続的に生み出すことは、企業経営に課された責任です。そのために不可欠なのが「成長投資」であり、設備投資・新規事業開発・M&Aを通じて事業を拡大しています。

コクヨは、成長投資こそが、経済価値と社会価値を同時に押し上げる最重要施策であると位置付けています。例えば、オフィス家具事業の進化は企業の「働き方改革」やウェルビーイング向上に貢献し、文具事業の海外展開は教育機会の拡大につながります。

M&Aもその有力な手段であり、2006年のアクタス資本参加や2011年のインド文具企業買収など、これまでにも積極的に実施してきました。今後はアジア・オセアニアでの拡大に加え、欧米市場への挑戦も視野に入れています。不確実性の高い事業環境だからこそ、魅力的なパートナーと連携することがグローバルナンバーワンを目指す絶好の機会になると位置付けています。

コクヨの企業価値向上戦略の核心は、「経済価値と社会価値の追求は独立した施策ではなく、1つのエコシステムとして捉える」という点にあります。経済価値の実現に向けては、キャッシュフロー最大化を軸とし、財務モデルとFP&A機能を活用して将来を精緻に予測しながら、キャピタルアロケーションやバランスシートマネジメントを戦略的に推進しています。

社会価値については、「ロジックモデル」を策定し、事業活動がもたらす社会的インパクトを定量化。これまで抽象的に語られてきた社会貢献を測定可能な指標に落とし込み、事業戦略と一体化させることで、企業価値向上に直接結び付けることを目指しています。

そして、これら2つの価値追求を結び付けるのが、成長投資の重要性です。「株主還元=今あるパイの分配」のみを重視するのではなく、 M&A などを含む積極的な成長投資を通じて「事業のパイ自体を大きくする」ことが、将来の企業価値と社会全体にもたらす価値を最大化する道になります。

規律あるバランスの取れた財務戦略を基盤にしつつ、社会価値を定量化して示し、積極的な成長投資を実行することで、経済価値と社会価値を同時に拡大していく。これが、コクヨが描く持続的な価値創造の姿です。