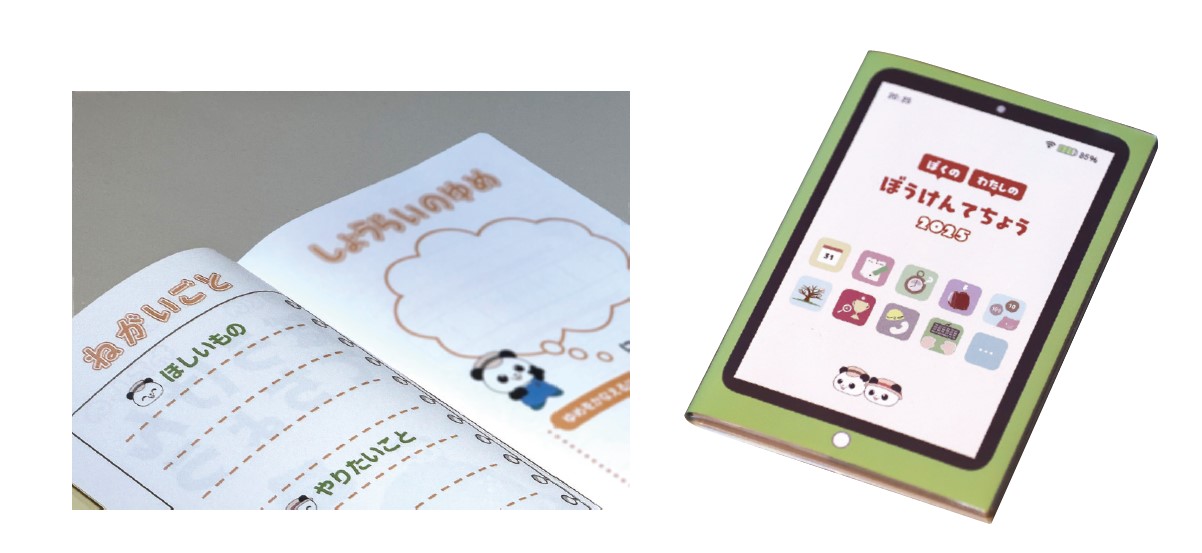

交通図書協会「ぼうけんてちょう」

親のコメント欄があり、親子のコミュニケーションの円滑化が期待できる。小学校1~3年生が対象。2480円(税込み)

逆風下でどのように動くか

時代の変化を受けて、厳しい状況にさらされる局面というのが当然あります。そうした逆風の中でどう対処すべきか。

全国各地の取材を通して私が強く感じるのは「それでも、1人(あるいは1社)から始められることはあるんだ」という話です。

この連載でも、そうした事例をここまで何度もつづってきました。2024年にお伝えした事例を少しおさらいしますと、例えば富山県の中華そば屋「あざみ大岩本店」が挙げられます。冬に観光客が途絶え、また、それまで軒を連ねていた飲食店が姿を消していく中で、地元旅館の6代目が空いてしまった店舗を生かして、おいしい中華そばの店を開業したら、たちまち人気を博して、遠方からの客が列を成すまでになりました。場所は市街地から遠く離れた寺社の門前です。「こんな立地で中華そば?」という周囲の声がありながら、旅館の6代目が動いたのは、強い危機感にほかなりませんでした。

もう1つは、「室町呉袋」です。会社員を経て独立した東京の松本商店の代表は、京都の呉服業界の苦境を知ります。和装の市場が冷え込んでおり、立派な反物が呉服商の蔵の中で眠ったままになっている。しかも、保管している間に傷やシミが付いてしまい、もう着物にはできなかったりする。代表はその事実に心を痛め、呉服商や職人と協業して、そうした行き場のなくなった反物を生かして、消費者が買いやすい手頃な値段のトートバッグを作ろうと立ち上がりました。すると、その美しさに引かれる人が続出。当初目標の3倍の売り上げで推移していると聞きます。

どちらの話もまさに「1人(1社)から始められることがある」という事実を示していると私は思います。そして、1人(1社)が思い切って動けば、ちゃんとそれに呼応してくれる人がいることも分かります。

年々5%縮小する市場

お待たせしました。ここからが今回の本題です。

市場縮小を余儀なくされている業界というのは数々ありますが、紙の手帳もその1つです。デジタル系のサービスを通してスケジュール管理するユーザーが増大したこと、また、企業が手帳を得意先や関係者などに配布する風習に陰りが見られることもあって、どうしても手帳市場は深刻な影響を受けているわけです。

いや、それでも20年ほど前には紙の手帳もいったんは息を吹き返してはいました。旅の記録やアイデアスケッチを残すには、紙も捨てがたい、むしろ紙の方が適しているという潮流が芽生えたからでした。個人向けにさまざまなスタイルの手帳が生活雑貨店で並んだのがこの時期です。

それでも、「近年の販売部数ベースでみると、年々5%ほどの減少を続けています」と話すのは、手帳の製造販売を70年以上続ける東京の交通図書協会の代表取締役である髙橋寛氏です。「小売店が取り扱う商品の点数を絞り始めた印象もあり、それがまた下落傾向に影響している」とも教えてくださいました。

では、ここで同社はどのように考えたのか。長年手掛けてきた手帳の開発から手を引くのか。

髙橋氏は言います。「私たちの会社が動いて、手帳の文化を守るんだと判断しました」

1社の手で、そこまでできるのでしょうか。

髙橋氏は言葉を続けます。「実は、紙の手帳を使っていない人こそが『まだ紙なの?』と話しているのではないかと仮説を立てました」。では、その仮説をもって何をなすのか。

未来の市場をつくる

「子どもの頃から紙の手帳を使ってもらい、その価値を実感する流れを創出しよう」と髙橋氏は思い立ったと言います。「ああ、確かに」と私は感じました。ストレートに大人の市場を攻めるのではなく、子どものうちから紙の手帳に親しんでもらって、未来の市場形成にもつなげてしまおうという戦術なのです。

かなり大きな話に思えますが、判断として真っ当でしょう。子どものうちからという市場開拓手法は、例えば食関連の領域でもよく見られるものです。それと同じ話ですね。

そうして2020年に誕生して、そこから毎年販売しているのが「ぼうけんてちょう」です。値段は2480円(税込み)。

紙の手帳の定石であるカレンダー形式のスケジュール記入ページの他に、自分の願い事や将来の夢なども自由に書き込めるページが充実しています。

その理由を、髙橋氏は次のように説明します。「手帳は、今の自分をアウトプットさせるための存在でもあると定義したからです」。なるほど、紙の手帳ならではの使途であり、それを子どものころから使い手に意識してもらう中身になっているのが極めて大事という判断なのですね。

これは面白い1冊であると、私も実際に購入してみて思いました。子どもが自ら、ペンを動かして夢や目標を文字や絵で書き留めることを通して、自分自身を肯定できますし、家族とのコニュニケーションをそこから生むことも可能となるかもしれません。個人的には、生活と成長のマイルストーンを刻める、そんな手帳に仕上がっている印象を抱きました。

将来性を信じて制作

さあ、この「ぼうけんてちょう」、2020年の発売以来の売り上げが気になります。

「実は、この商品単体で言いますと、まだ赤字です」と髙橋氏は打ち明けます。だったら、この事業は成功とは言えなかった?

「いや、決してそうは考えていません」と髙橋氏。それはどういう意味でしょうか。

「私たちはこの手帳を『子どもにも社会にも必要なもの』と、その価値を信じて製作しています」と髙橋氏は言い切ります。だからこそ、2020年以来、途絶えさせることなく、毎年新しいバージョンを世に送り出しているのですね。

髙橋氏によると「使っていただいているユーザー(家族)からの反響が極めて高い評価となっていることが後押ししてくれている」と言います。それは大きな要素でしょう。たとえ爆発的なヒットまでには至っていなくとも、購入客からの熱いフィードバックがある商品には、その先に向けた可能性が広がっていると私は感じます。実際、少数であってもそうした反響を受けているところから、粘り強くその商品をヒットさせていった事例は意外と存在するものです。

髙橋氏の思いが通じたのでしょうか。2024年秋には、全国紙の週末版の大型記事で「ぼうけんてちょう」が大きく取り上げられていました。「1社から始められることはあるのだ」との感を、あらためて強くしました。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。

日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。