リブランディングとは

リブランディングとは、商品・サービス、ないしは企業そのものがこれまで培ってきたブランドのイメージを構築し直すことを指す。企業の価値向上や他社との差別化を目指すブランディングに、「再び」を意味する「re」をつけることで、日本語で「ブランド再生」や「ブランド再構築」と訳され、ブランドを根底から見直すことで、新たなブランドの価値を確立することを目指す。

「ポスト2020」に予測される需要減と過当競争に備えるため、いまやブランディングは企業の必須課題となっている。自社を「価格ではなく、“価値”で選ばれる」企業体質にしておかなければ、将来的に生き残っていくことさえ難しい。

中堅企業や老舗企業の場合は、すでにブランドとして確立し、認知されているケースも多い。ただ、注意しなければならないのは、ブランドは放っておくと劣化していき、やがては陳腐化していくことだ。長年にわたりブランド力を維持していくことは、実は難しい。それをいかに磨いていくかが当面の重点になるだろう。

ブランド力を維持、そして強化していくためにはリブランディングの実施が有効策の一つとなる。リブランディングは、既存のブランドを活かしつつ、新しいブランド価値を創造するため、これまで積み上げてきたものが全て無駄になる訳ではない。

中堅企業や老舗企業がリブランディングを行うことで、既存顧客との関係性を維持しつつ、これまでアプローチできていなかった新規顧客や、離れていった顧客へ再獲得を期待できる。

ブランドを陳腐化させないためには

ブランドは劣化していくと、顧客が離れてリピート率は下がり、価格競争に巻き込まれ、付加価値も目減りしていく。やがて生産性が落ちることで、社員のモチベーションが下がり、辞めていくという悪循環に陥る。

ブランド劣化を放置することで、売上減少だけでなく、人材確保という側面でも企業にとって大きな打撃を与えることとなるので、そこに歯止めをかけることは、企業の競争戦略上からも外せないテーマだ。

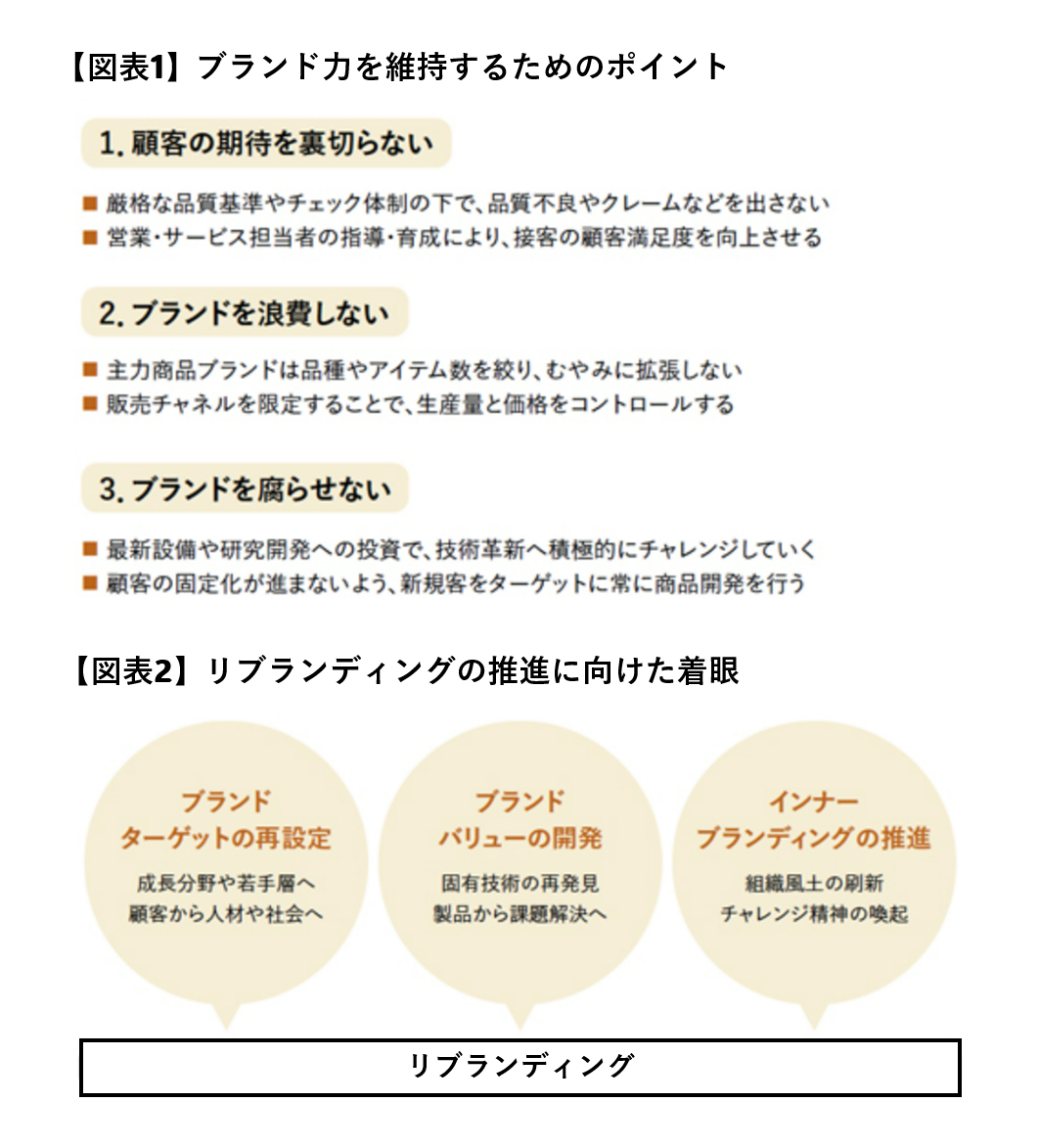

そこで、ブランドを維持・管理していくための取り組みを【図表1】に示した。

大きくは「顧客の期待を裏切らないこと」、「ブランドを浪費しないこと」、「ブランドを腐らせないこと」の3点に集約される。

まず、「顧客の期待を裏切らないこと」である。顧客からの信頼を裏切らないためには、製品やサービスの品質管理はもちろん、顧客との接点である接客対応でも満足度を高めなくてはならない。社内ルールやマネジメントの仕組みも必要であり、品質基準や検査などのマニュアルを作成・共有して、厳格に運用していくことで、品質不良やクレームを未然に防ぐ必要がある。

近年では、品質不良やクレームが発生すると、SNS上で拡散されることで、1つのミスが不特定多数のユーザーに知られることとなる。自社の顧客がSNSを見ることで、間接的に期待を裏切ることにも繋がるので、以前よりも注意を払わなければならない。

続いて、 「ブランドを浪費しないこと」である。むやみに製品・サービスを増やすとブランドイメージが散乱する。例えば、価格のラインアップが多過ぎれば、ブランドとしての価値を維持できない。高級ブランドが低価格商品を出さないのは、そのためである。製品やサービスのラインナップを増やすとしても、ブランドのコンセプトや品質を管理できる範囲に止め、ブランドのイメージが散乱しないようにすることが、ブランドを浪費しないことに繋がる。

最後に、「ブランドを腐らせないこと」である。ブランドを腐らせないためには、積極的な新商品開発や新しい顧客へのアプローチもポイントの1つだ。変わらないことも大事だが、あえて変えていくことも必要になる。

例えば、「アサヒ」「キリン」といえばビール業界の大ブランドだが、「スーパードライ」(アサヒビール)や「一番搾り」(キリンビール)がなかったら、両社のブランド力は陳腐化していたかもしれない。顧客の潜在ニーズをつかむ努力と、研究開発で新たな技術を磨いていくことが、ブランドの新鮮さを保持することになる。

リブランディングの進め方

ブランドにはライフサイクルがあり、気が付かないうちに「老化」している場合もある。老化の症状は陳腐化よりも深刻で、より抜本的な改革が迫られる。自社ブランドのライフサイクルを検証し、もし老化の段階に入っている場合は、リブランディングによってブランドをリニューアルする必要がある。

また、ブランドの老化以外にもリブランディングを行うタイミングとしては、経営者や事業方針の変更、新市場への参入や事業拡大、消費者ニーズの変化などが挙げられる。これら以外にも、外的環境または内的環境に変化に伴いミスマッチが発生した際に、リブランディングを行うことを推奨する。

リブランディングを実施する際は、「現状分析」「ブランド戦略の策定・実行」「新ブランドイメージの浸透」のステップで進める。 現状分析では市場調査や、顧客アンケートを行うことで、自社、そして競合環境を把握し、新たなブランドのターゲット層を検討する。現状分析を行った結果、ブランド戦略の策定をする。

具体的な手法は多岐に渡る。社名やロゴの変更、コーポレートサイトの改修などを行う企業が多いが、目指すブランドイメージに対する現状のギャップを埋めるために、何が必要かを明らかにした上で、より効果的なリブランド案を策定し、実行に移していくことが重要である。

策定したブランド戦略を一通り実行し終えたら、新ブランドのイメージを浸透させることが重要である。プレスリリースや社内報などで、ステークホルダーに対してブランド戦略の取り組みをアピール、共有することで、新規顧客の獲得やステークホルダーの信頼に繋がる。

「リブランディング」を推進する

【図表2】にリブランディングを推進していくための着眼を示した。「ターゲットの再設定」、「ブランドバリューの開発」、「インナーブランディングの徹底」の3つである。

老化の兆候は、ブランドがターゲットにしている顧客層に表れる。例えば、顧客の年齢層が50代や60代ばかりだと、時間とともに顧客は確実に減っていくだろう。その場合、20代や30代の若い世代をターゲットとして再設定し、リブランディングをする必要がある。

また、ブランドのターゲットを変える場合は、それに合わせてやり方も変えなくてはならない。若年層を狙っていく際は、その層が“ミレニアル”と呼ばれる1980~2000年代初頭に生まれた世代で、「デジタルネイティブ」であることを念頭に置くべきだ。今の50代や60代とは、価値観や行動様式がまるで違うからである。

生まれた時からパソコンなどのデジタル機器がある環境で育っており、スマートフォンやSNSでのコミュニケーションが当たり前になっている。消費では「モノよりも体験」を重視し、「何を買うか」よりも「なぜ買うか」に判断基準を置いている。そうしたターゲットの特性に合わせたブランディング戦略、リブランディングをとることになる。

また、ミレニアル世代へ新たなブランドコンセプトを訴えるためには、映像が効果的な手段になる。特に、YouTubeやInstagramが情報共有の場として知られている。

BtoB企業においても考え方は同様である。主要顧客の業界が偏っており、それがもし衰退マーケットだとしたら、将来的には顧客が消滅しかねない。その場合はターゲット自体を変えていくべきであり、将来性が見込める成長分野の顧客に合わせたリブランディングをすることとなる。

医療・福祉などのヘルスケア分野、環境・新エネルギー分野、ロボット・IoT・AIなどの先端テクノロジー分野など、自社のブランドコンセプトとの接点を探っていくことだ。

また、製品価値よりもサービス価値に重きを置いて、自社の固有技術を成長分野で生かせるように、ブランド価値自体を再設計・再開発していくことも必要になる。

社員も古い慣習や従来の価値観を捨て、新しい分野にチャレンジしていく意識改革が求められる。ブランドのターゲットや提供価値がいくら新しくなっても、社員が旧態依然とした考え方では、いずれメッキがはがれてしまう。

新たなブランドコンセプトに基づく階層別研修、ブランドブックの作成、社内広報による定期的な情報発信など、インナーブランディング(社員に対しブランドの価値や目指す姿を理解させる啓蒙活動)を推進していく。もし変わらなければ、それにふさわしい人材を中途採用することも組織のカンフル剤になる。

ブランドを進化させることで、社員も成長していくことが理想的な姿だ。それを導くのが経営トップの役割である。そのため、トップにはインナーブランディングで妥協しない決意と覚悟が求められる。ぜひ、リブランディングの実現に向けて、リーダーシップを発揮していただきたい。

本記事では、リブランディングの概要、ブランドを陳腐化させない方法、リブランディングの進め方、リブランディングを推進するポイントについて解説しました。ブランドを維持し続けるためには、リブランディングを繰り返すことが欠かせないと言えます。「価格ではなく、“価値”で選ばれる」企業体質にしておくためには、ブランドを進化させ、社員も成長していくことが理想的な姿となります。

タナベコンサルティングでは、リブランディングを成功、「ブランドの一貫性」を実現するために、現状分析から施策実行まで一貫してご支援させていただきます。ブランド構築支援サービスでは、「専門・人材・社会」という企業価値の3つの視点による取り組みによって、ナンバーワンブランドを実現する社内プロジェクトの立ち上げと実行を支援いたします。