【第4回の趣旨】

デフレからインフレ経済へと移行する中で、企業が適正な利益を確保し成長するには、新たなファンを創造することが不可欠である。そのためには、営業活動の一環としてではなく、中期ビジョン実現の一環として顧客創造を捉え直し、仕組み・体制・制度を経営者主導で構築する必要がある。顧客創造モデル研究会では、顧客創造の仕組みだけでなく、体制や制度にも注目し、時代に合った“顧客創造モデル”を実現している企業を研究する。

第4回では、HILLTOP株式会社、一般社団法人京都試作ネット、株式会社クロスエフェクトの3社にゲスト登壇いただいた。本リポートでは株式会社クロスエフェクトの「最先端3Dエンジニアリングが拓く未来のものづくり~ドラッカーが教えてくれた新事業創造とは~」をテーマに、社会への貢献価値と新規事業への挑戦について講演いただいた。

開催日時:2025年8月28日

はじめに

クロスエフェクトは「速さを追求し、世界の開発案件を支援」することをミッションとして、2000年に京都府で創業したモノづくりメーカーである。最先端の3Dエンジニアリング技術を駆使し、プロダクトデザインから設計、開発までのトータルプロデュースや、3D開発試作モデルの製作など、多様な分野で速さと技術を武器に独自の価値を提供している。

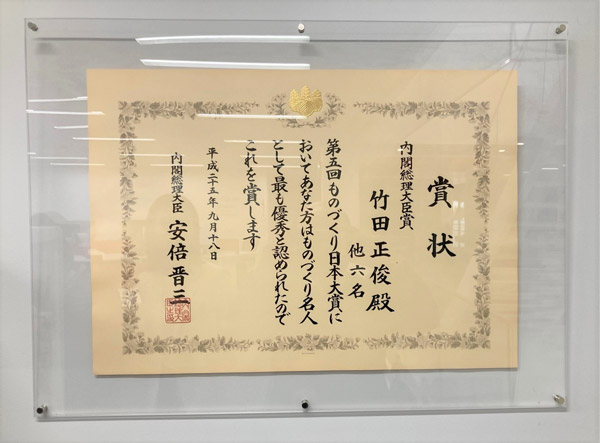

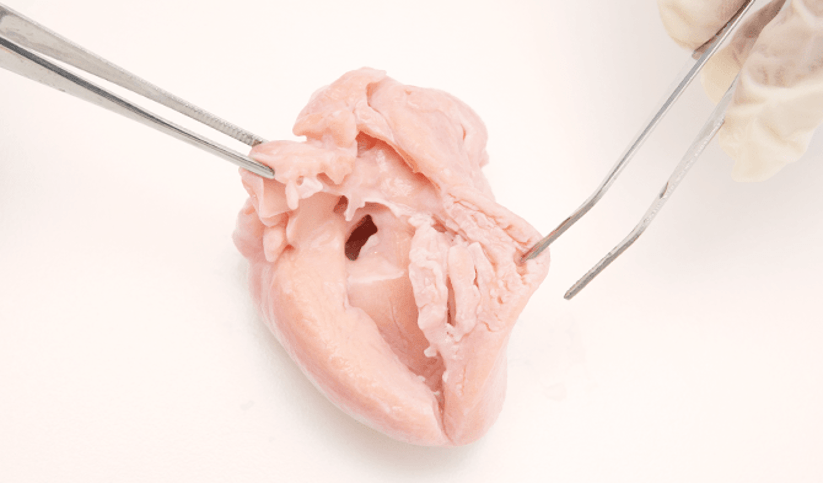

特に、医療用臓器モデルの開発のうち、CTスキャンデータを基にオーダーメイドで3Dモデル(模型)が作成できるサービスが脚光を浴びており、実物に近いモデルを使用した訓練により、難易度の高い手術の成功に寄与している。その技術力の高さと社会貢献性から「第5回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞」をはじめ、数々の賞を受賞した。

今回は、ドラッカーの思想を経営の軸に据え、顧客創造を行う上で提供する同社特有の貢献価値と成果に対する考え方について講演いただいた。

クロスエフェクト本社外観

出所:クロスエフェクトホームページより

京都商法に学ぶ永続的な利益創出モデル

クロスエフェクトが実践する「京都商法」は、細くても永続的に利益を出すことを重視する経営モデルだ。一時的な利益を追求するのではなく、小さくても利益を長期間にわたって積み重ねることを目指す。そのためには、特定分野において卓越性を追求し、簡単に模倣されない独自性を確立する必要がある。独自性を確立する上で、重要なのは変えることと変えないことを明確に持つことだ。

変えることは「技術とサービス」である。技術は、時代の変化に合わせて磨き、顧客のニーズに合わせて提供される必要がある。

一方、変えないことは、使命やあるべき姿、存在意義である。売り上げが伸びていくと次第に顧客の声を聞く機会が少なくなる企業は珍しくない。長期間に渡って利益を出し続けるためには、顧客創造を通して常に顧客の声を聞き「技術とサービス」を磨き続けることが重要だ。

「第5回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞」時の賞状

出所:クロスエフェクトホームページより

自社の強みに特化した特有の貢献価値

クロスエフェクトは、「自社しかできないこと」にこだわる姿勢を貫く。他社でもできることは他社に任せ、自社の強みを最大限に生かした「特有の貢献」に集中する。この考え方は、ドラッカーの「人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである」という思想に基づいている。

2009年に病院から寄せられた「赤ちゃんの命を救いたい」という相談がきっかけとなり、医療用臓器モデルを制作するプロジェクトはスタートした。従来の医療現場は臓器の損傷や異常など、手術をしてから詳細が判明することがあり、手術時間や出血量、医師の心理的負担など大きなリスクを抱えていた。16年間かけて試行錯誤を繰り返し、行政機関と何度も交渉した末に、ようやく保険認可されるまで再現力の高い医療用臓器モデル開発することができた。まさに自社にしかできない価値を突き詰めた結果である。

心臓を模した臓器モデル

出所:クロスエフェクトホームページより

成果を組織の外に置くドラッカーの教え

同社は、ドラッカーの「成果は組織の外にある」という教えを大切している。売り上げや利益といった成果は、自社にとっては重要だが、社会にとっては関係のない話である。内なる成果ばかりに着目すると、社会に必要なことや、求められていることを見失う可能性がある。

同社を例にするならば、患者の出血量や手術時間の短縮、手術の成功率向上など患者の命を救うことが「外なる成果」として重要な指標である。このように成果は組織の外にあると考え、社会から求められるニーズに着目し、企業の存在意義を高めると同時に、小さくても長期間利益を出し続けることが、持続可能な成長を実現する鍵となる。

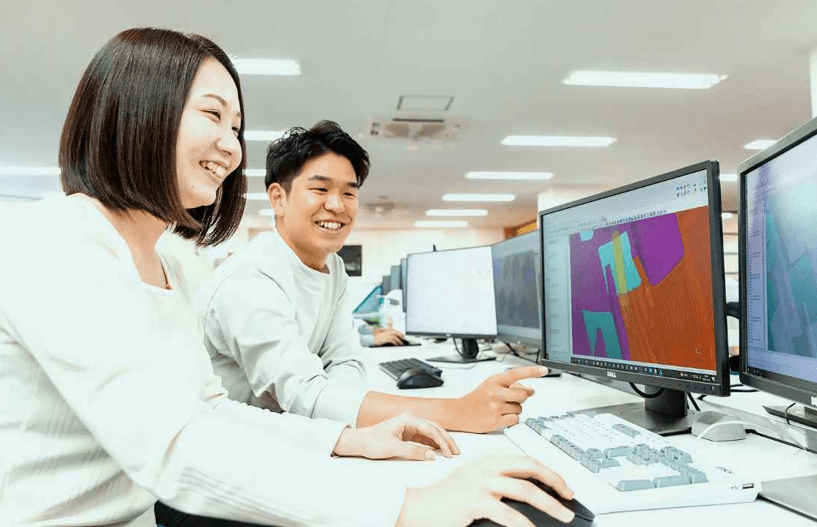

クロスエフェクト社内観。ホームページから会社および工場の見学を申し込める

出所:クロスエフェクトホームページより