【第4回の趣旨】

デフレからインフレ経済へと移行する中で、企業が適正な利益を確保し成長するには、新たなファンを創造することが不可欠である。そのためには、営業活動の一環としてではなく、中期ビジョン実現の一環として顧客創造を捉え直し、仕組み・体制・制度を経営者主導で構築する必要がある。顧客創造モデル研究会では、顧客創造の仕組みだけでなく、体制や制度にも注目し、時代に合った“顧客創造モデル”を実現している企業を研究する。

第4回では、HILLTOP株式会社、一般社団法人京都試作ネット、株式会社クロスエフェクトの3社が登壇。一般社団法人京都試作ネットは、共通の価値判断基準の下、顧客への提供価値にこだわり、参画企業同士が切磋琢磨しながら学び合う組織である。その取り組みからは、中堅・中小企業が顧客創造を実現するための重要なヒントを得られるだろう。

開催日時:2025年8月28日

はじめに

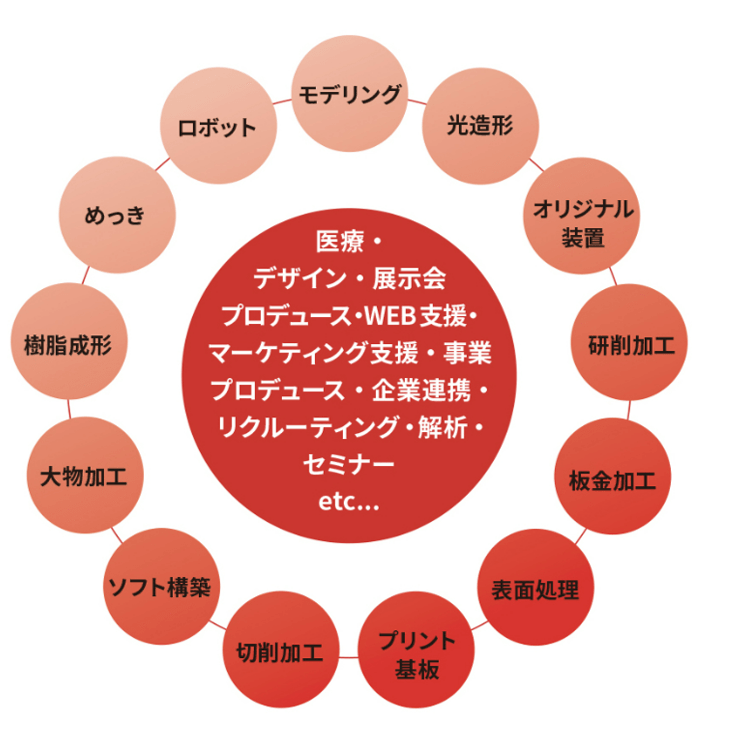

一般社団法人京都試作ネットは、 2001年に設立した「試作」に特化したソリューションネットワークである。設立当初は「顧客の思いを素早く形に変える」をコンセプトに京都府内の金属加工業10社が参画。設計から量産計画に至るまでの「試作」に特化しており、20年間で1万件以上の相談が寄せられている。

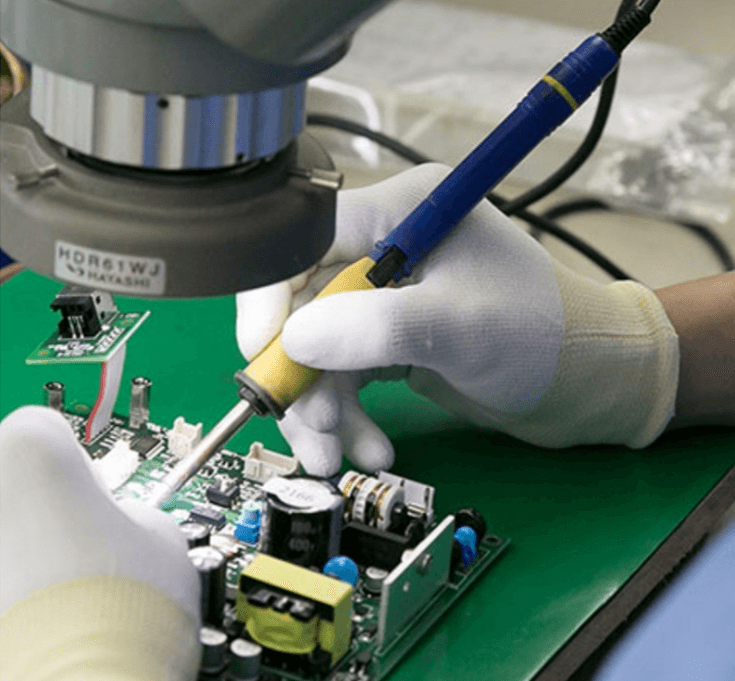

例えば、COVID-19の対応では、消費者の安全とスタッフの消毒作業軽減のため、依頼から4カ月半で「買い物かご自動除菌装置」を開発した。また、中小企業の集合体である強みを生かし、スタートアップ企業の商品構想から開発支援など多岐にわたる注文に対応し、社会問題解決・事業構想パートナーとしての役割を担っている。こうした未知の市場に挑む姿勢や、ドラッカーの思想を軸にした価値判断基準の統一、参画する企業同士が互いの技術について学び合う取り組みは、単なる経営手法にとどまらず、社会課題の解決や地域経済の活性化にも寄与している。

京都試作ネットでは幅広業界・分野に対応している

出所:一般社団法人京都試作ネットホームページ

ドラッカーを軸にした価値判断基準の統一

同ネットワークへの参画企業は、現在では京都の中小企業38社が集まる集合体となった。業種や企業規模だけでなく、経営者の価値観・判断基準も各社さまざま。そのため、価値判断基準を統一する目的で、参画する企業の経営者は半年間かけてドラッカーの思想を学ぶという。ドラッカーの真に成果を追求する思想を基準とすることで、自社の都合や忖度をすることなく、顧客の依頼に最高品質で応えることができる企業を参画企業同士で選んでいる。顧客の要望に最高品質で応える企業が対応することが、新たな依頼や紹介、顧客からの信頼につながる。

京都試作ネットのビジョンは「京都を試作の一大集積地にする」こと。試作産業を通じて京都に貢献し、参画企業同士の一体感を高めている。

顧客価値を最優先する共創モデル

京都試作ネットでは、顧客からの依頼を均等に分けるのではなく、先述のとおり最高品質を提供できる参画企業が依頼を担当している。この競争モデルは、顧客価値を最優先する姿勢を示すものであり、参画企業全体のレベルアップを促進する仕組みになっている。

売り上げが上がらない企業は「なぜ選ばれないのか」を考え、選ばれる企業から学ぶことで成長の機会を得られる。つまり、同ネットワークは参画企業の利益配分ではなく、互いの成長を見据えた仕組みになっているのである。

この取り組みは、参画企業同士の競争を超えた「協創」の精神を体現しており、参画企業全体の競争力を高めるとともに、顧客からの信頼を築く重要な要素である。

京都試作ネットは「試作に特化したソリューション提供サービス」を提供する

イノベーションは予期せぬ出会いから生まれる

京都試作ネットは、参画企業が自社で出展するような展示会や営業活動は行わない。海外展示会や異業種の展示会など予期せぬ顧客との出会いを重視している。これは、既存市場で自社製品の売上拡大を目指すのではなく、新たな市場や顧客ニーズを発見するためである。

展示会は営業担当ではなく、参画する経営者自らが対応。未知の市場に挑むことで、これまで想定していなかったビジネスチャンスを掴むことができる。この姿勢は、単なる売上拡大にとどまらず、参画企業のイノベーションを加速させる原動力となる。

京都試作ネットのミッションは「世界に期待を超える試作サービスを提供する」である。世界という言葉には、グローバルに提供するという意味に加え、まだサービスを提供できていない業種や分野という意味が込められており、さまざまな社会課題の解決に意欲的に躍進している。

展示会における京都施策ネットのブースの様子

出所:京都試作ネットInstagramより