エコリング

執行役員 IPO準備室長 平井 直大氏(左)、

サステナビリティ推進部 部長 村上 洋子氏(右)

物も人も切り捨てない「リユースの輪」を世界へ広げていこうと、2001年に設立したエコリング。「何でも買取」を掲げて年間790万点もの不要品に価値を見いだし、その99.9%を必要とする人につないで販売している。同社はいかにして利益の追求と社会課題の解決を合致させ、成長を遂げているのだろうか。

どんなものにも必ず需要がある

エコリングの原点は、創業者の桑田一成氏が兵庫県姫路市に設立した買取専門店だ。「わざわざ持ち込んでくれたからには、全て買い取り、お客さまに手ぶらで帰っていただきたい」という強い思いから、高額なブランド品に限らず、他社では取り扱わない使い込んだ日用品まで「買い取ってから売り先を考える」挑戦を積み重ねてきた。

以来、創意工夫で事業を拡大。2025年8月現在で国内外に買取店舗300以上、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ベトナム、韓国にも拠点を持つ。

「『こんなものを持ってきてしまって…』と、申し訳なさそうに不要品を持ち込むお客さまも少なくありません。しかし、当社が買い取らせていただいた商材の年間廃棄率(買取後販売不可商材)は、買取金額ベースで0.01%以下。ほぼ全てを次につなげていることが最大の強みです。

当社がBtoBで運営する国内最大のオンラインオークション「EcoRing the Auction(エコオク)」では、ヨーロッパや米国を含めて世界中の事業者に販売していますし、海外貿易では東南アジアを中心に年間400本以上のリユースコンテナを輸出しています。

特にタイやフィリピンでは『Used In Japan』の専門店が大変人気で、コンテナを1本丸ごと購入してくれる事業者もいます」

そう語るのは、同社サステナビリティ推進部部長の村上洋子氏だ。同社は毎年の海外研修で、取引先店舗を社員が視察する機会を設けている。買い取って輸出した商材を、現地のエンドユーザーが実際に購入していく様子を目の当たりにすると、どんなものにも必ず需要があることを実感できるという。

エコリングタイの店舗

一方で、リユースという文化を日本全国、地域の隅々にまで浸透させていく道のりは、まだ長いようだ。執行役員の平井直大氏は、次のように語る。

「ここ10年間で社会の意識は確実に高まっており、リユースのマーケットも拡大しています。しかし、2025年6月に公表された環境省の『令和6年度リユース市場規模調査報告書』によると、過去1年間に中古品を購入した人の割合は3割弱。7割以上はリユースの経験がありません。特に日本では『新品が良い』という価値観が根強いようです。

エコリングは、誰もがコンビニエンスストアのようにリユースショップを利用する社会を目指しています。持ち込んでいただいた商品に正しい価値を見いだして買い取り、しっかりと価値を伝えて売り切る。その事業活動を通じて、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済から脱却し、この世の中に無駄な物はないことを証明していきたいのです。

リユースの裾野をもっと広げていくために、『エコリングに物を持っていくと、地球環境に良いインパクトを与えられる』と実感できる施策を、どんどん打ち出していきたいです」

エコリング 執行役員 IPO準備室長 平井 直大氏

まずは自分たちの困り事から解決

「オール・エコリング」でサステナビリティ活動に取り組んでいこうと、同社が決めたのは2018年。経営陣が研修のために訪れたシリコンバレーで「B Corp(ビーコープ)」という国際認証制度の存在を知ったことに端を発する。

「B Corpとは、米国ペンシルバニア州の非営利団体B Labが運営する民間の国際認証制度です。地域社会・環境・顧客・従業員など、あらゆるステークホルダーの利益を追求する事業活動を行い、透明性の高いガバナンスを構築して説明責任をしっかりと果たしている企業であるかどうかが多角的に審査されます。

当時、代表を努めていた桑田は、この流れが日本にも必ず入ってくると直感し、認証取得にチャレンジしようと即決しました」(村上氏)

B Corpは、従業員数や売上高など会社の規模にかかわらず、オンライン審査を受けられる。審査項目は200〜300と多岐にわたり、証拠書類の提出も必要だ。その後さらに面接を経て、基準を満たす企業だけが認証される(審査は全て英語)。

「まずは、全社員が『事業を通じて社会課題を解決する』というマインドを自分の中に落とし込み、お客さまに説明できるまで理解を深めなければなりません。そのためには社内教育、ひいてはインナーブランディングが重要であると考え、B Corp企画推進室を立ち上げて推進を始めました」(村上氏)

エコリング サステナビリティ推進部 部長 村上 洋子氏

何よりも大切にしてきたのは「何のためにB Corpの認証取得を目指すのか」という目的意識の共有だ。自社を犠牲にした社会貢献も、社会を犠牲にした営利活動も持続可能とは言えない。

そこで、「まずは自分たちの困り事をなくしていこう」という視点に立ち、匿名による社内アンケートを実施。吸い上げられた声をもとに、部門横断でさまざまなプロジェクトチームを立ち上げた。

妊活・不妊治療両立支援、産休・育休の取得率向上、買取店舗のトイレに水の流れる音の擬音装置を導入するなど、細かい施策を1つずつ実行し、「働きやすさ」を向上させていった。

また、全社員を対象にB Corpの勉強会を開催。年3回さまざまな時間帯に枠を設けて参加率100%を達成し、基礎的な知識を底上げする中で、顧客や社会の困り事に対する目線が高くなった。

「経営陣も毎月2時間かけて議論を重ねてきました。当時、エコリングは買取専門店のフランチャイズ化とエコオクの立ち上げを行い、新しいビジネスモデルに踏み切ったばかり。事業面では常に短期的な数値目標とシビアに向き合っているので、『こんなことしたら売り上げが下がる』という話も頻繁にしていました」(平井氏)

それでもバックオフィス部門だけがB Corp認証に取り組むのではなく、売り上げに責任を持つ取締役全員に具体的なアイデアを求めながら進めてきたことが、今日のサステナビリティ経営の基盤になっていると、平井氏は強調する。

足掛け3年にわたるトップダウンとボトムアップ双方向の取り組みが功を奏し、2021年6月、同社は日本で7社目となるB Corpの認証を取得した。

B Corpが経営判断の基軸に

認証取得後の2022年、B Corp企画推進室はサステナビリティ推進課となり、2024年にサステナビリティ推進部へと組織改編して体制を強化した。2025年8月現在は、全部門にサステナビリティ担当者を配置し、四半期ごとに報告会を開催。優れた活動は全社員が集う年1回の方針発表会で表彰している。

また、半期ごとに全社員を対象とする「サステナビリティテスト」を実施。人事評価にも、社会課題の解決に取り組んでいるかという項目を加え、実行を推進している。

「インナーブランディングにもアウターブランディングにも終わりはなく、ずっと継続していくものと捉えていますが、今では社員の日常会話においてもサステナビリティに関する話題は当たり前のように飛び交っており、『利益の追求と社会課題の解決は、どちらも重要』という認識が、新卒社員を含めて全社に浸透しています」(村上氏)

「サステナビリティは、すでに経営判断の基軸となっています。新規フランチャイズオーナーとの契約に際しても、事業を通じた社会課題の解決という点に共感いただけるかどうかを、必ず確認しています」(平井氏)

こうした実践を続ける中、「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)」(経済産業省)、「第32回 地球環境大賞 日本商工会議所会頭賞」(主催:フジサンケイグループ)、「2025 ひょうご産業SDGs認証 ゴールドステージ」(兵庫県)など、社外からも高い評価を受けるようになった。

目指すはサーキュラーエコノミー企業

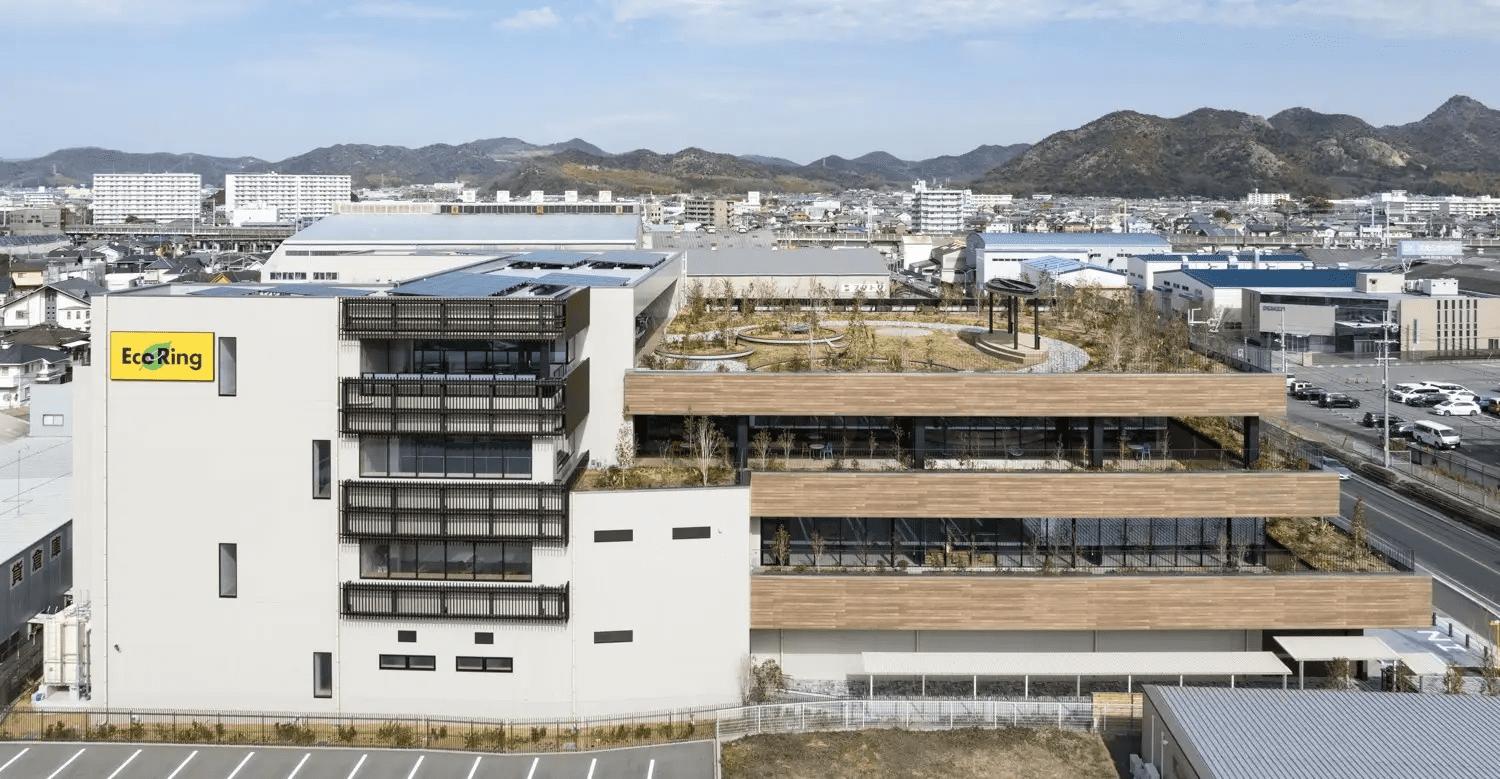

2025年2月、創業の地・姫路市に完成した新しい本社は、環境に配慮した建物として「CASBEEスマートウェルネスオフィス認証」の最高位Sランクを取得した。社員だけではなく地域の多様な人たちが集い合える場として、見学会やイベント、ワークショップの開催も予定している。ここを拠点に地域の人・もの・自然環境をつなぎ、持続可能な未来を切り拓いていく方針だ。

環境性能とウェルネスを高水準で実現したエコリングの新本社(兵庫県姫路市)。4階には社員が食事や休憩ができるカフェスペースを設け、そのスペースに大きく面した東側には屋上庭園が広がる

「福祉施設と連携したアップサイクルアート制作を行ったり、ファッション系の専門学校と連携してウール製の着物をバッグにリメイクしたりするなど、すでにさまざまな輪が広がっています」(村上氏)

「当社はサーキュラーエコノミー企業(持続可能な企業体)を目指しています。自社完結で資源循環できるよう、将来的にはリサイクル領域にも進出する計画です。さらなる業容拡大に向け、2030年のIPO(新規株式上場)準備も進めています。

成長に伴って1人当たりの業務量が増大しており、人材確保など課題はまだまだ山積していますが、全社員が『経済価値と社会価値を同時に追及することが大切』という認識を持って働いていることが、一番の推進力になっています」(平井氏)

「価値を見いだす使命共同体」という経営理念のもと、同社はこれからもリユース・リサイクルを通じて世界をつないでいく。

PROFILE

- 株式会社エコリング

- 創業:2001年

- 所在地:兵庫県姫路市御国野町御着352

- 代表者:代表取締役社長 川端 宏

- 売上高:358億円(2024年12月期)

- 従業員数:597名(契約社員・パート含む、2025年8月現在)