【第4回の趣旨】

タナベコンサルティングの「企業価値を高める戦略CFO研究会」第4回テーマは「企業価値を高めるPBR改革と戦略CFOの役割の進化」である。

急成長を遂げるスタートアップ企業(タイミー)と、伝統的な日本企業からの変革を遂げた企業(大日本印刷)の事例を通じて、研究会参加者は、事業フェーズに応じたCFOに求められる役割や企業価値向上のアプローチについて学んだ。

また、社内でのPBR・株価に対する意識だけでなく、IRやその他情報開示を通じた投資家とのコミュニケーションの重要性を再認識した。

開催日時:2025年8月27日

投資家の視点に合わせて市場と対話する大日本印刷

今回の研究会には、大日本印刷の専務取締役・黒柳雅文氏をゲスト講師として招いた。2026年に創業150周年を迎える同社の歴史と成長の軌跡、東京証券取引所(東証)や投資家の視点に合わせた市場との対話を意識した「企業価値向上に向けた変革」について、講義いただいた。

黒柳氏は、現代のCFOに求められる役割として、財務面に加え、事業と非財務の3つの観点から投資家に対する説明が重要であると説いた。研究会参加者は、同社が市場との対話を意識した取り組みを通じて、どのように企業価値向上を実現してきたかについて深く学ぶことができた。

質疑応答の様子

既存技術を核とした事業ポートフォリオ変革

大日本印刷は、祖業である「印刷」で培った技術を基盤に、有機ELディスプレイ用部材やバッテリーパウチなど、社会の新たなニーズに応じた技術開発を進め、時代に合わせて事業をシフトしてきた。不採算事業について投資家から「切り捨てるべき」との指摘を受けることもあったが、同社は安易に切り捨てるのではなく、自社のコア技術として維持する方針を選択した。

また、投資家から短期的な視点での結果を求められる一方で、例えば、技術開発に関してなど長期的視点は不可欠であるとの信念から、10年以上の歳月をかけて開発を続けた製品・サービスも存在する。その結果、エレクトロニクス事業は全社売上高の17%に過ぎないが、営業利益では全社の49%を占める重要事業へと成長した。

JTCからの脱却と資本市場を意識した経営

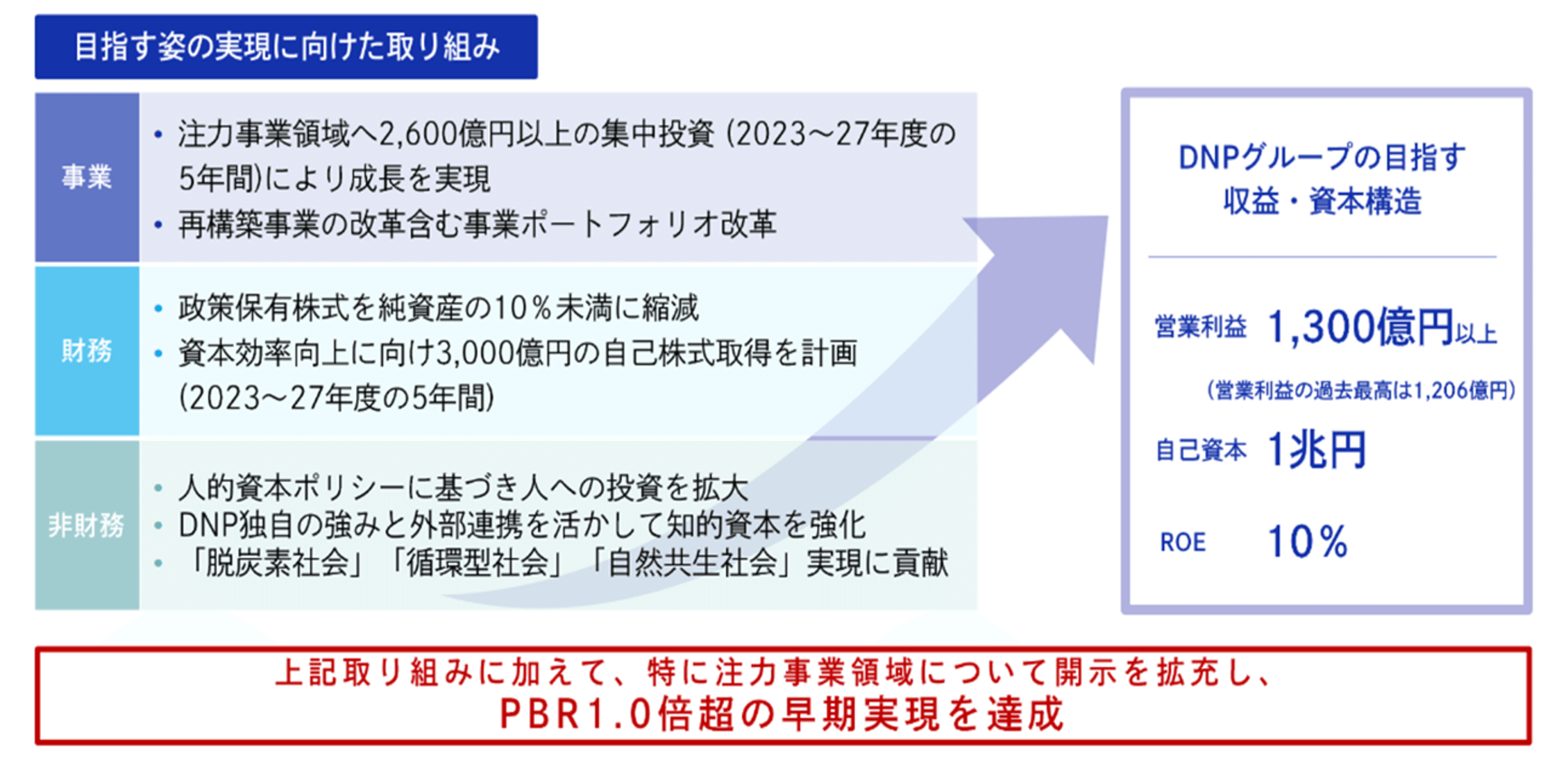

かつての大日本印刷は、受注型事業を中心とした内向きな企業文化を持つ日本企業(JTC:ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)と言われることもあった。しかし、市場環境の変化に伴い、東証から「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を求められるなど、変革が急務となる中で、同社はこの要請が出される1カ月前に、先んじてROE10%、PBR1.0倍超という目標を公表し、積極的に企業価値向上に取り組んだ。

具体的には、主要KPIとして営業利益、自己資本、ROEを設定し、それを達成するプロセスとして中期経営計画を策定・公表した。この中計では、事業、財務、非財務の3つの観点から具体的な取り組みを示した点が特徴である。

新中期経営計画の骨子と主要KPI 出所:大日本印刷講演資料

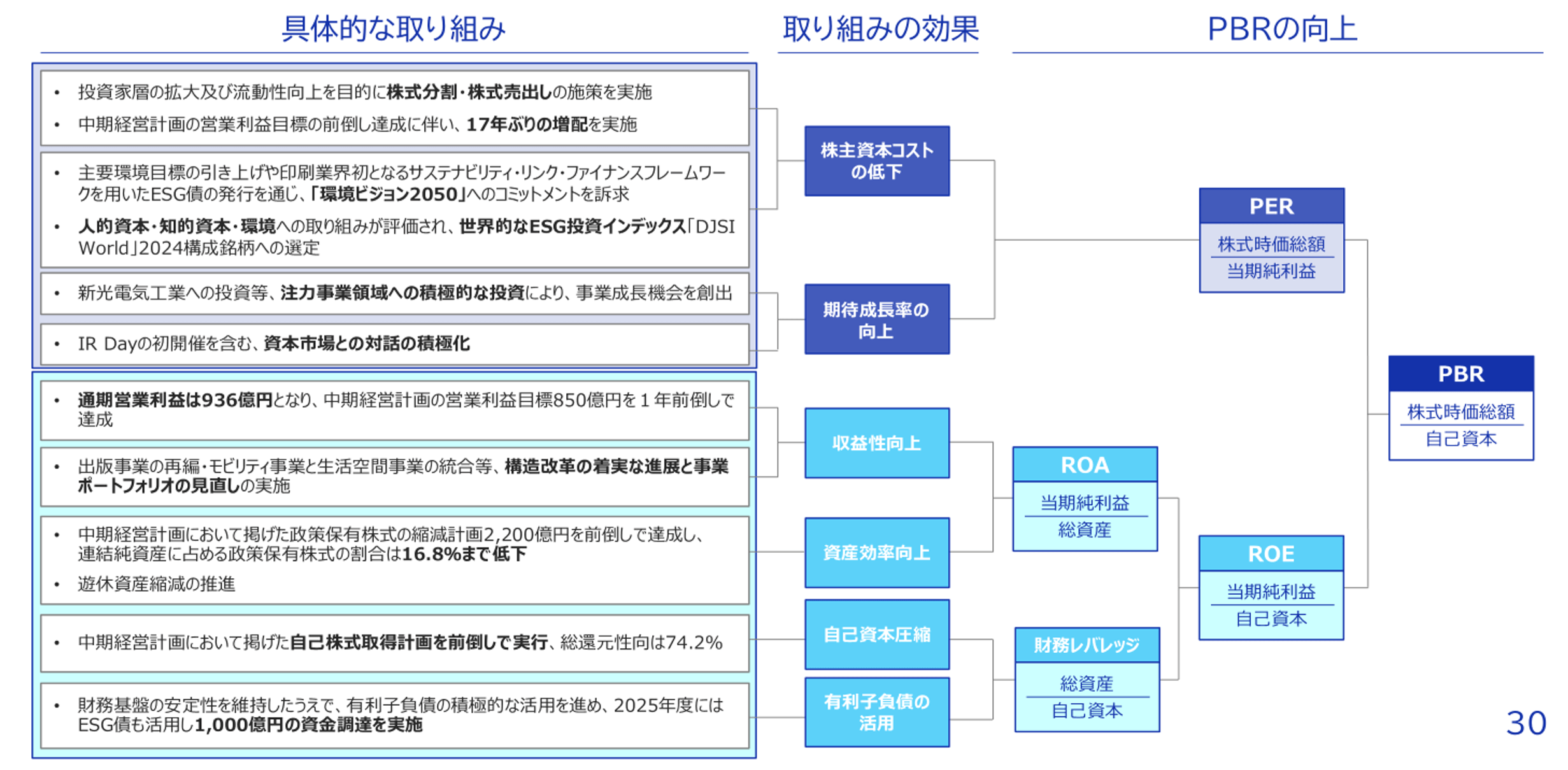

PBRの分解とIR活動

大日本印刷は、PBR=ROE×PERという公式をさらに細分化した「PBRツリー」を作成し、PBRが低い原因を論理的に分析した上で、具体的な改善策を投資家に説明した。この取り組みは、財務部門が単なる経理業務を超え、CFOとしての役割を果たしていることを示している。

さらに、開示情報だけでは伝わりにくい部分については説明の機会を設け、国内外のカンファレンスへの参加や投資家向けの工場見学を実施するなど、積極的なIR活動を展開した。その結果、2023年度末にはPBRが1倍付近まで上昇し、企業価値向上を実現した。

企業価値向上に向けた取り組み 出所:大日本印刷講演資料