【第6回の趣旨】

アグリサポート研究会(全6回)は、「アグリ関連分野の持続的成長モデルを追求する」をコンセプトに掲げている。

第6回は北海道に訪れ、アグリ分野において先進的な取組みを行う企業を視察。

2日目はThe北海道ファーム株式会社 代表取締役の髙野 龍一氏の案内の下、生産現場を視察。

また、持株会社である株式会社穴太ホールディングス 代表取締役の戸波 亮氏より戦略的グループ経営と6次化への取組みについて講演いただいた。

開催日時:2025年7月10~11日

代表取締役 戸波 亮氏 (左)

The北海道ファーム株式会社

代表取締役 髙野 龍一氏 (右)

はじめに

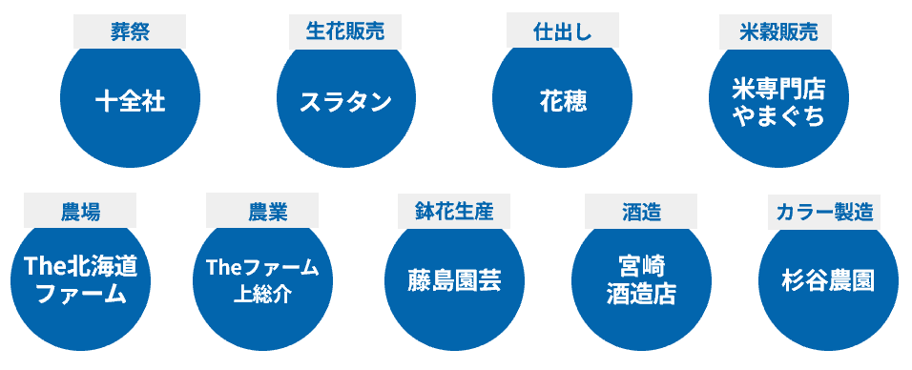

穴太ホールディングスは1986年に葬儀事業を中心としてスタート。その後、葬儀に係る返礼品の生産に着目し、農業分野に進出。現在は葬儀/農業/生花販売/仕出し/米穀販売/ 酒造/鉢花生産/カラー製造まで手掛けるグループ企業へと成長を遂げている。

一方、The北海道ファームは穴太HDの傘下で農業を展開する企業。「水芭蕉米」「水芭蕉卵」というブランドで品質の高い商品を生産、販売している。週刊ダイヤモンド社の「儲かる農業 2022」にも特集され、レジェンド農家ベスト20にノミネートされるなど、高収益を実現している。

水芭蕉ブランドで高品質の米や卵を生産

高品質な米を食べながら広大な放牧地で育った鶏が生む鶏卵は翡翠色なのが特徴

出口を探してから事業を始める

穴太ホールディングスでは「出口を探してから事業を始めること」を大切にしている。

例えば、葬儀に関連する事業として米の生産を始めたが、それだけにはとどまらない。米の生産に伴って発生するもみ殻は燃料へと変え、米ぬかは化粧品へと変え、米粉は米粉パンへと変えている。また、米そのものも単に販売するだけでなく、甘酒や日本酒の原料にも用いている。

さらに酒から発生する酒粕も、グループ内で生産する花の肥料や鶏の飼料に用いている。これら生産をグループ内において、一気通貫で行えることが大きな強みだ。

このように、穴太ホールディングスの事業は、事前に出口(生み出されるモノの活用法)を考えて始めることで、グループ内で強いシナジーを生み出すことで、高収益を実現している。

高収益を支えるグループ企業

付加価値をつけて高く売る(6次化への取組み)

The北海道ファームにおいても6次化に取り組み、付加価値をつけている。生産地の近くに直売所を建て、水芭蕉米を使った化粧品や日本酒、水芭蕉卵を使ったプリンなどを販売。また、直売所の近くにドッグランを併設することで、『愛犬を自然の中で伸び伸び走らせたい』というニーズをつかみ、直売所の売上向上につなげている。

さらに、イチゴや生花の生産も実施。単に販売するだけでなく、観光客をターゲットにイチゴ狩りという体験価値を提供することで実践している。なお、本州で主に生産されている品種と異なる品種を生産することで、旬の時期をずらしていることも生産しているイチゴの価値を高めている。

観光客をターゲットにした直売所と併設されたドッグラン

The北海道ファームで生産されているイチゴは本州と旬の時期が異なるのが特徴的

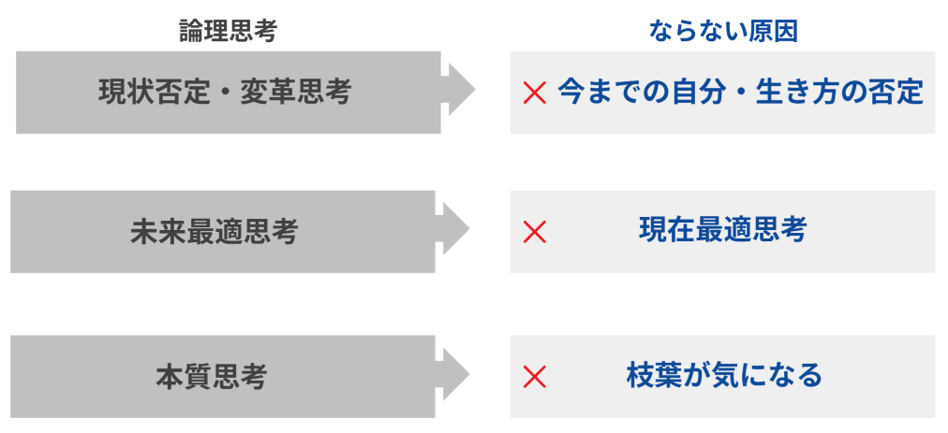

成長を支える3つの思考法

穴太ホールディングスでは、「現状否定・変革思考」「未来最適思考」「本質思考」という3つの思考法を基に成長を続けている。

その例として、現状に甘んじることなく、海外展開を狙っている点が挙げられる。現在の世界人口は約80億人であるが、一人当たりの消費カロリーベースで考えた場合には、現在の食糧生産で養うことができる人口は80億人程度が限界である。しかし、2035年には世界人口は85億人に達する見込みで、食料不足が予想される。

一方で、日本は人口減少から、食料は過剰生産になると考えられ、海外展開がますます重要になると戸波氏は語る。

現在は「消費地に赴くこと」「3C分析(自社、消費者、競合)を徹底すること」を重視しながら、海外展開に向けて着実に歩みを進めている。

このように3つの思考法を現在も継続して実践することで成長を続けている。

穴太ホールディングスで大切にしている思考法