社内に蓄積されたデータの山を宝物に変える

データそのものは大きな意味を持たない。そのデータを活用し、意思決定に役立てるためには、データを整理し、意味付けることで「情報」に変え、それを分析・体系化することで「知識」とし、さらに活用・判断するための「知恵」へと昇華させることで、初めて価値あるものへと進化する。

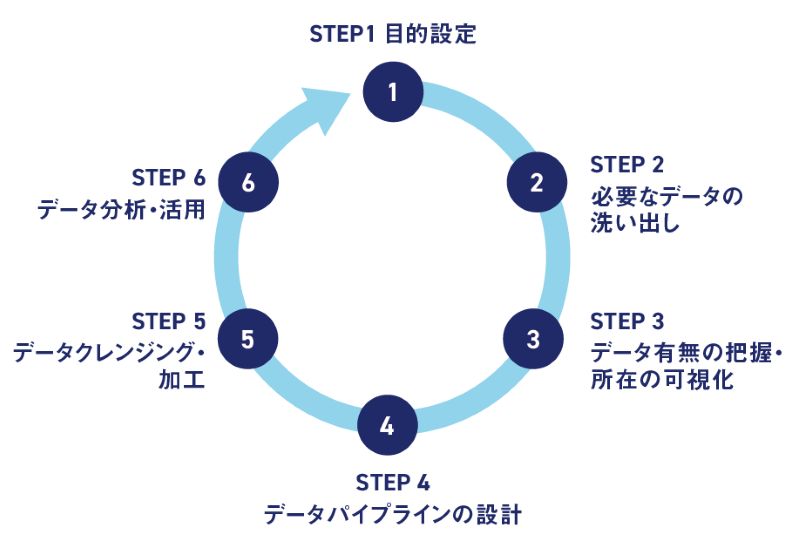

本稿では、そのためのプロセスを(1)目的設定、(2)必要なデータの洗い出し、(3)データ有無の把握・所在の可視化、(4)データパイプラインの設計、(5)データクレンジング・加工、(6)データ分析・活用という6つのステップで解説する。(【図表】)

【図表】データから知識・知恵への昇華プロセス

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

データ利活用の6ステップ

STEP1:目的設定

データ利活用の第一歩は、目的設定である。DXとは、単なるシステム導入やペーパーレス化ではなく、データを活用してビジネスモデルを変革することを指す。そのため、データ利活用の目的は、経営ビジョンや事業目標を実現するためのものである必要がある。

目的は、When、Who、What、Howの「3W1H」で、アクションから考えると良い。なぜなら、そのアクションがPlan、Do、Checkの全てにおける仮説となるためである。「いつ、誰が、どのようなデータを使って、どのように活用するか」を意識し、目的設定を行っていただきたい。

STEP2:必要なデータの洗い出し

インプットデータを超えるアウトプットは不可能である。必要なデータを洗い出すためには、アウトプットデータ生成のために必要なデータ(要素)を整理する必要がある。必要なデータは、データ利活用の目的の「いつ(When)、誰が(Who)、どのようなデータ(What)を使って、どのように活用するか(How)」を具体化すると良い。

例えば、営業担当者の行動指標を決めるためには、担当営業エリアにおける「潜在顧客のデータ」が必要になる。ここで大切なことは、「『営業担当者が』『営業活動を行う上で』『どのような情報を』欲しているか」を整理することである。「自身の担当エリアに何件の潜在顧客がいるか」は、管理者や経営者が先行管理するために必要な情報であって、実際に営業活動を行う担当者にとっては、半ばどうでもよい情報なのだ。

営業担当者にとって必要な情報は、「自身の担当エリアにおける自社の製品・サービスを必要としている可能性の高い顧客の情報」である。情報の活用方法は、活用する人によって多様化する。データを活用する人、活用するシーンごとなど、それぞれの目的に沿って、必要なデータを洗い出すことが大切である。

STEP3:データ有無の把握・所在の可視化

データ利活用関連の相談において「データが散在しており、利活用ができない」といった相談が増えている。

実際のコンサルティング支援において、クライアント企業のシステムマスタデータを受領し、データの有無や所在を整理する調査を行う。このとき、「データがどこに存在するか」のみならず、「定量データか定性データか」「常に最新に更新されるべきデータか」「データ形式は何か」といったデータの保存状態も把握する必要がある。なぜなら、その先のデータ蓄積・加工の仕方に大きく影響するためである。

STEP4:データパイプラインの設計

データパイプラインとは、複数のデータソースからデータを収集・蓄積し、使いやすい形に加工し、可視化ツールに連携するためのデータの流れを指す。

データパイプラインにおいて最も重要なのは、データを集約させることである。なぜなら、データの集約はその後のデータの加工・分析や、データ量の確保にも影響するためである。データの集約・蓄積は、部門やグループ会社の規模によって保有するデータ量が異なり、利害関係が多く発生する。そのため、集約方法や集約場所をトップダウンで統一化することが重要である。

STEP5:データクレンジング・加工

データ連携先のシステムに合わせてデータの一貫性を維持したり、分析しやすい形にデータを変換したりすることを「データクレンジング・加工」と言い、データ品質を向上する上で最も大切な工程である。例えば、テキスト形式のデータを数値データに加工したり、誤字を修正したりすることもデータクレンジング・加工に含まれる。

データクレンジング・加工においては、ETLツール(Extract:抽出、Transform:変換、Load:格納するためのツール)や、AIを活用した定性データの定量化など、さまざまなデジタルツールが存在する。

実際に筆者が担当するクライアント企業も、データ連携ツールである「ASTERIA Warp(アステリア ワープ)」を使ってデータの表記揺れを修正したり、データ連携先の形式へデータを変換したり、統合データベースへデータを集約したりするなど、ETLツールを活用したデータ利活用を進めている。

STEP6:データ分析・活用

STEP2で記した通り、データ分析・活用は、データを活用する人によって多様化する。そのため、トップが分析・活用方法を統一化させるのではなく、「いつ、誰が、どのようなデータを使って、どのように活用するのか」によって、分析方法や可視化の自由度を上げる必要がある。

例えば、経営者や役員層は業績予測のためにBIツールでデータを分析し活用する、生産現場は生産管理システムを使って製造計画や空きラインを可視化するなど、データを使う人やシーンによって最適なツールを選定することが重要である。

また、データの分析結果はあくまで行動につなげるためのヒントであり、判断は人に委ねられていることを忘れてはいけない。AIなどデジタル技術の進化がすさまじい現代においても、最終的な意思決定を行うのは人である。分析された結果を鵜呑みにするのではなく、「データを活用してどのように行動するか」が重要である。

自社の「強み」をさらに進化させるために、データを「情報」→「知識」→「知恵」へと昇華させ、利活用することは、企業の競争力強化につながる。先行きの不透明な時代においては、データドリブン経営を実装し、意思決定の質とスピードを高めることが必須と言える。今ではなく、「将来」のための「投資」をぜひ検討いただきたい。

マネジメントDX チーフマネジャー

金融機関で法人・個人営業を経験し、タナベコンサルティングへ入社。中長期ビジョン策定コンサルティングなど経営に関わる上流の支援から、経理・総務業務を中心としたバックオフィスの業務改善など、企業の成長ステージに合わせた最適なDXコンサルティングを提供している。