【第6回の趣旨】

タナベコンサルティングのホールディングス・グループ経営モデル研究会第6回では、「サクセッションプランモデル 遠心力を強める経営者育成」というテーマのもと、厳しい経営環境において中堅・中小企業が持続可能な成長を実現するための具体的な戦略を探求する。

また、実践的な知見を得ることで、自社の経営改善に役立てることを目的としている。

開催日時:2025年7月11日(東京開催)

はじめに

エミヤホールディングスは、1926年に菓子店として事業を開始し、現在では電気設備資材(電材)の卸売りを中心に電気工事、介護事業、住宅リフォームなどを多角的に展開するグループ企業である。

同社は2020年にホールディングス体制へ移行した。会社を事業ごとに分割することで、顧客に密着した組織運営による企業価値の追求と、次世代の経営人材育成の両立を図っている。また、この体制はM&Aを推進しやすく、実際に事業領域と展開地域の双方で拡大を実現している。

本講演では、同社がホールディングス体制を通じてどのように自社の課題を克服し、成長を実現してきたのか、その具体的な取り組みと成果について、代表取締役社長の三神司氏にご講演いただいた。特に、非同族承継に向けた幹部育成・人材育成に関する取り組みが共有され、参加者にとって多くの示唆を与える内容となった。

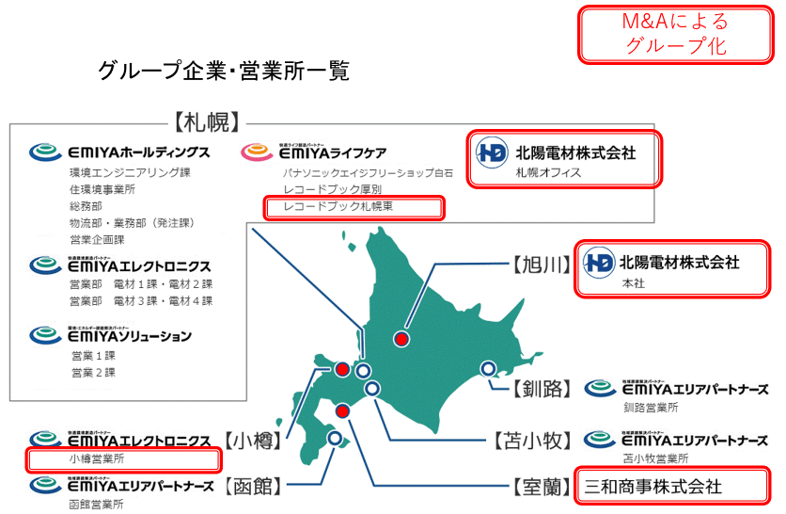

エミヤホールディングスのグループ体制は、札幌を中心に事業を展開しており、M&Aによってさらに事業領域・地域を拡大することで、社会の公器として地域に貢献している

出所:エミヤホールディングス講演資料

ホールディングス体制の導入

同社は、創業者である三神一氏から現社長の三神司氏まで同族承継であったが、三神司氏の「企業は社会の公器であり、エミヤグループは三神家のものではない」という方針のもと、非同族承継型の事業承継を取っている。

非同族承継企業に向けて、資本と経営の分離を図り、自分で考え、実行できる幹部・社員を生む社風の変革・後継経営者を複数育成し、次々と後継者が育つ仕組みを実現している。

具体的には、2020年のホールディングス化に際して、同族株式の整理・役員持株会・社員持株会を発足し、オーナー型の株主構成から役員・社員による自治を促す体制に移行。社長の候補者は社員であり、社員が経営を引き継ぐ組織づくり(各事業会社が自立し、働く社員一人一人の活躍をサポートする支援型ホールディングスモデルの確立)を行った。

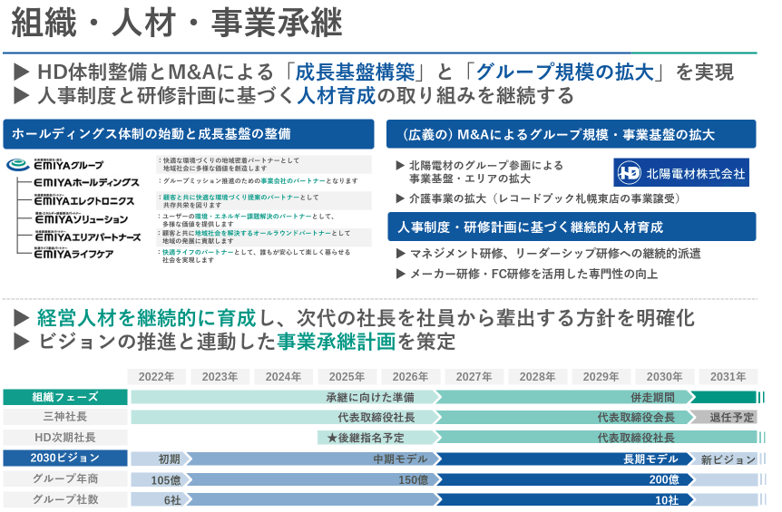

経営人材を継続的に育成

同社は、経営人材を継続的に育成し、次代の社長を社員から輩出する方針を明確に掲げ、後継経営者を社内から生み出す仕組みを構築している。後継者へのバトンタッチの時期については、ビジョンの推進と連動させた計画的な事業承継プランを策定することで、持続的な経営基盤の構築を進めている。

経営人材の育成においては、社員が経営者視点を養うための施策として、ジュニアボード制度を導入している。これは、若手・中堅メンバーを青年役員(疑似役員)として任命し、自社のビジョンについて討議させ、役員会へ意見具申させる仕組みである。実際に、このジュニアボードが同社のビジョンや中期経営計画の策定を担っている。

これらの経営人材育成の取り組みにより、現在ではグループ全体の方向性を三神氏が定める一方、各事業会社の年度方針策定は、それぞれの社長へ権限が委譲されている。

エミヤホールディングスの中期経営計画2022(組織・人材・事業承継)

出所:エミヤホールディングス講演資料

非同族承継に向けた基盤構築

創業以来の同族経営から非同族経営へ移行するに当たり、同社はマネジメント体系、諸規程、業績管理手法の再整備に取り組んだ。

その特徴的な仕組みとして、分社後も「エミヤは一つ」という一体感を維持するため、社員は全員ホールディングスに所属し、各事業会社へは出向(在籍出向)する形式を採用している。

また、採用、人材育成、処遇、労務管理といった人事機能はホールディングスがグループ全体を一括して担い、就業規則や人事規程なども全て統一している。

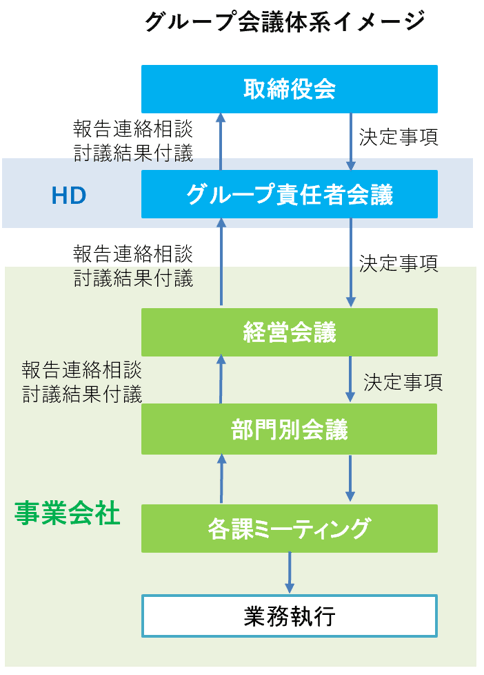

さらに、各事業会社の社長は社員から登用され、ホールディングスの取締役を兼務する。これにより、ホールディングスの取締役会が、実質的にグループ全体の最高意思決定機関として機能するよう設計されている。

経営人材育成と非同族承継に向けた基盤構築の両立は、企業が持続的成長を実現するための鍵である。同社の事例は、経営人材育成が企業の成長戦略の基盤としていかに機能するかを具体的に示している。

エミヤホールディングスのグループ会議体系

出所:エミヤホールディングス講演資料

代表取締役社長