【第5回の趣旨】

アグリサポート研究会では、「アグリ関連分野の持続的成長モデルを追求する」をコンセプトとして掲げている。第5回は、青森県でアグリ業界の先進的取り組みをする2社を視察。

1社目は、休耕田を再生し、顧客ニーズや社会的課題に対応する形で、高付加価値生産と大量生産の2軸で取り組んでいるアグリーンハート。同社は、「オーガニックエコフェスタ2023玄米部門」最優秀賞や、農林水産省主催「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」の「有機農業・環境保全型農業部門」生産局長賞など数々の受賞歴を誇る。

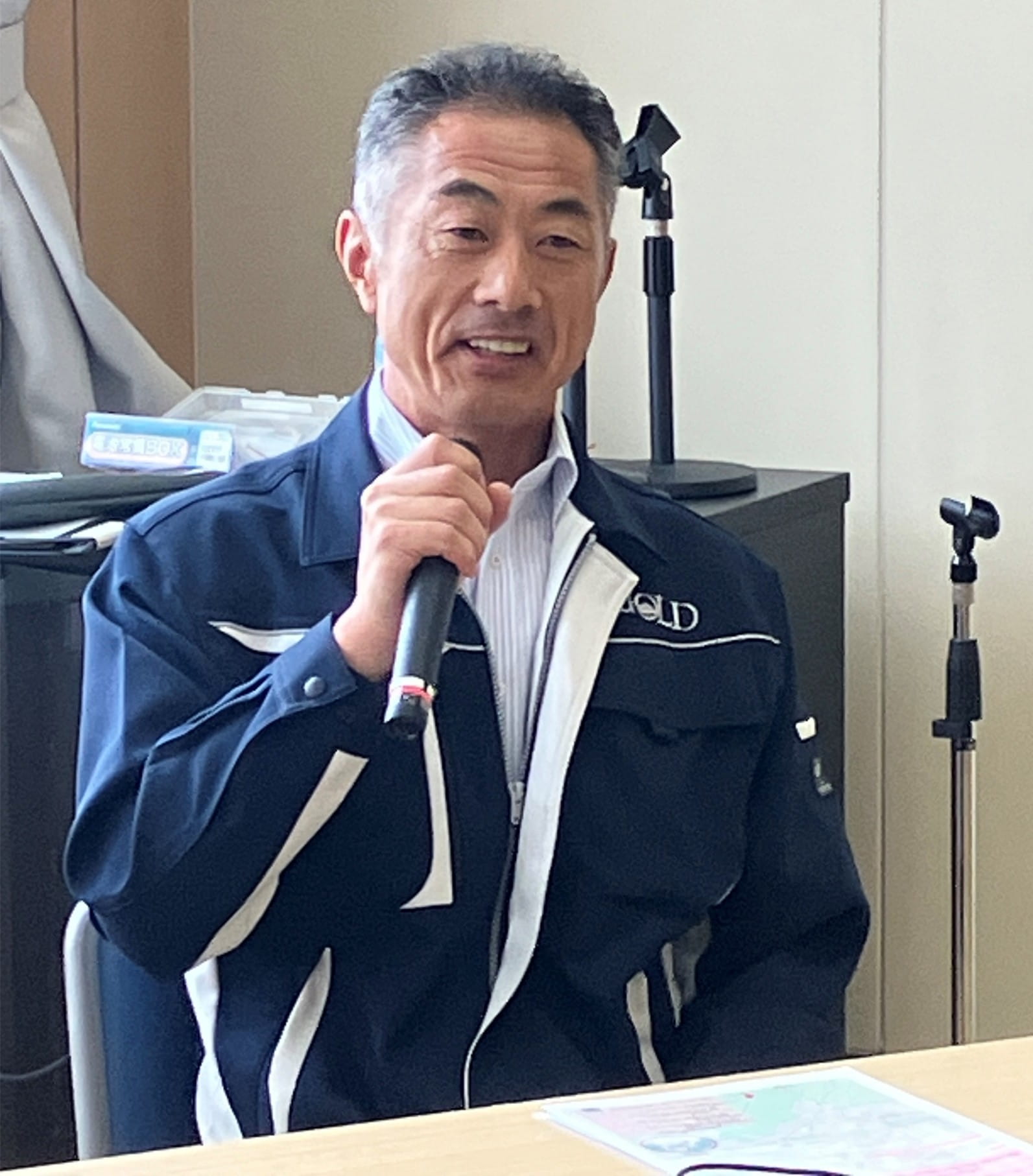

2社目は、日本一おいしいりんご作りに挑戦し、葉を取らず自然本来の姿を取り戻すことで誕生した「葉とらずりんご」の先駆者であるゴールド農園。同社からは、葉とらずりんご誕生の背景や、2024年に新設された「新りんご選果場」における選果作業でのAI活用事例、今後の成長戦略の方向性についてご講演いただいた。

開催日時:2025年5月30日(青森開催)

はじめに

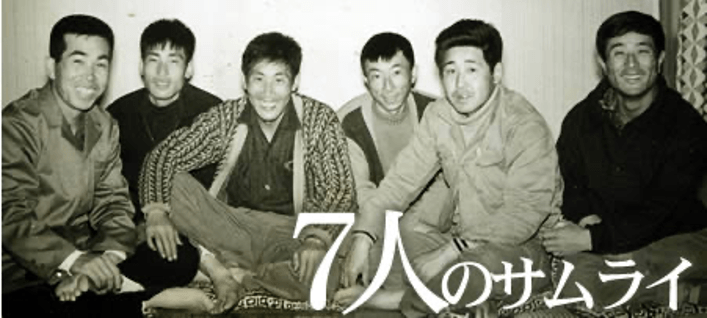

1959年、生活改善グループ「虹の会」を7名で結成。結成当初は岩木山麓の原野15ヘクタールの開拓からスタートし、1966年に「農事組合法人下湯口ゴールド農園」を設立した。

その後、東都生協との産直販売開始をきっかけに事業を拡大し、1981年には「下湯口無袋りんご直売組合」を設立。さらに1991年には「弘前りんご輸出協会」を設立し、これら3組織を統合する形で1992年に「ゴールド農園」へ改組した。

創業時の“7人のサムライ”たちは、「日本一おいしいりんごをつくる」という志を掲げ、その思いを次世代へつないできた。りんご生産家同士が手を結び、成長を続けてきた同社は、生産家の会である「りんごの会」を運営しており、現在では会員数が500名程度にまで拡大している。より一層おいしいりんごを求める消費者と、りんご栽培を希望する生産家をつなぐ役割を果たし、りんご生産者の受け皿としての機能を拡充している。

創業時メンバー7人の写真。“7人のサムライ”として、その志は今もなお受け継がれている

出所:ゴールド農園ホームページ

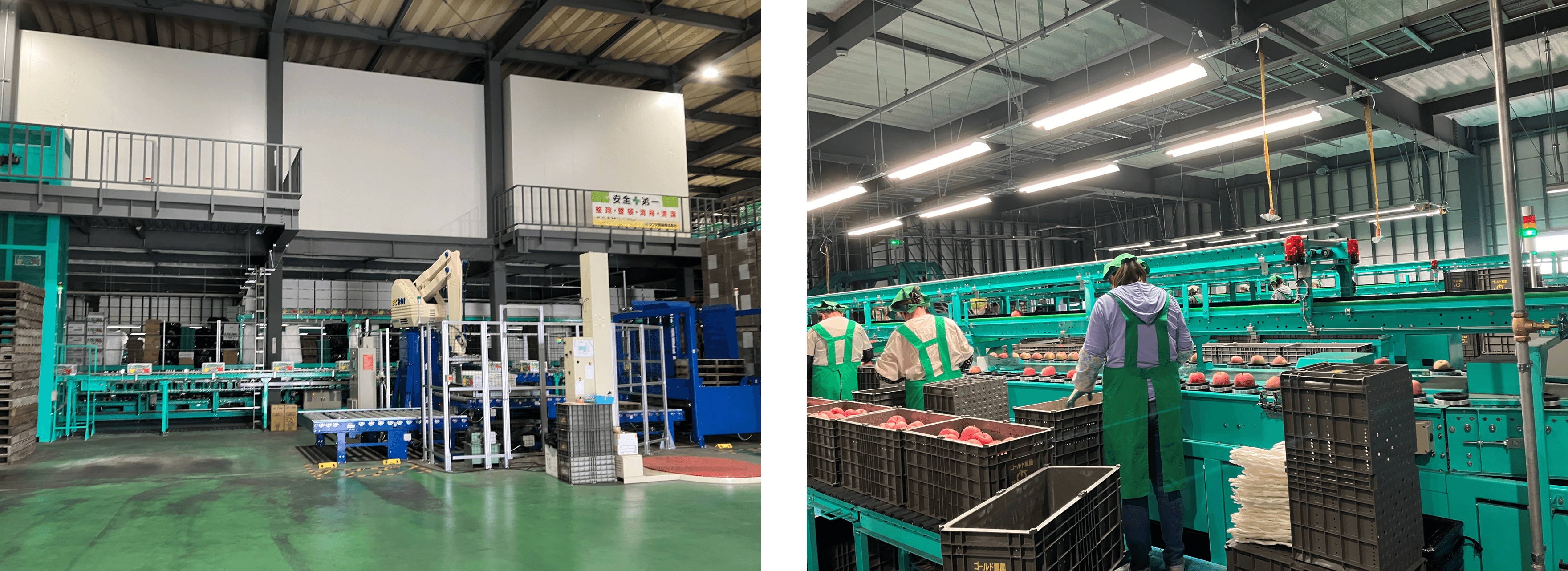

ゴールド農園は岩木山が見下ろすこの場所の開拓からスタートし、2024年には「新りんご選果場」を新設

2024年に新設した「新りんご選果場」。総投資額は約22億円にものぼる

「葉取らずりんご」という逆風からの挑戦

当時、「リンゴは真っ赤に仕上げるもの」という価値観が強く、葉を取り除いて日光を均一に当てる手法が一般的だった。そうした中、「葉を取らない」栽培、すなわち「葉取らずりんご」の生産に挑戦した。同社がこの栽培方法を始めたきっかけは、「安くておいしいリンゴがほしい」という東都生協からの要望だった。しかし、東都生協以外の店からは「このようなものは買えない」と否定され、販売面でも苦戦を強いられた。

「このままではいけない」と感じた代表取締役社長の石岡氏は、葉を残したままでも色付きがよくなるよう改良を重ね、試行錯誤の末、約5年をかけて品質を向上させた。その結果、葉取らずりんごは生産性・味・見た目の面で市場に受け入れられるようになり、徐々にほかの生産者にも普及した。

出荷待ちの「葉とらずりんご」。パッケージには「葉とらずりんご」をイメージしたイラストが描かれている

収穫後、貯蔵されていた「葉とらずりんご」。CA(Controlled Atmosphere)貯蔵設備で、長期間鮮度を保持できる

生産性向上と生産者ネットワークの拡大

「葉取らずりんご」は、従来の手法で必須とされてきた摘葉作業(葉を取る作業)を省略するものである。この手法は、高齢化などの課題に直面する果樹農家にとって、「作業の省力化=栽培継続の可能性を高める手段」として大きな意義を持つ。

また、新りんご選果場では積極的に自動化を進めており、これらの取り組みは単なる労働負荷の軽減にとどまらず、パートや高齢者の就業機会の創出にも寄与しており、さらなる拡大が期待されている。

同社は、単なる技術移転の場にとどまらず、「労働負担を減らして収益を上げる」モデルとしての意識改革を進める役割も果たしているのだ。

自社設備としてりんごジュースの加工場を保有。以前は外注をしていたが品質上の課題が多く、内製化を実現させ、生産性向上を実現した

選果場内の事務所では、リアルタイムで選別の状況(等級別個数など)が確認できるなど見える化されている

新りんご選果場における先端技術の導入

青森県では、リンゴの出荷時期が全国の中でも最も遅く、収穫後に一定期間冷蔵保存し、年明け以降に出荷されるのが一般的である。この地域特性に対応するため、ゴールド農園では選果・保存の各工程において積極的に技術投資を進めている。

新りんご選果場は、年間20万箱規模の処理能力を持ち、従来の人手中心の工程から、積極的な自動化による選果体制へと進化している。選果工程では、5台のカメラとAI画像解析を用いた傷などの検出機能を導入。このAIは、ベテラン選果者の判断基準を学習データとして取り込んでおり、品質判断の精度向上が期待されている。

保存技術の面では、CA(Controlled Atmosphere)貯蔵設備を導入し、りんごを長期間にわたり鮮度保持している。この技術は、青森特有の「収穫から販売までの長いリードタイム」に対応する上で重要であり、安定供給体制の要となっている。

「新りんご選果場」の様子。ロボットパレタイザーやテーブルリフターなど、搬送機と連動して構内の荷物の移動の大半を自働化している。選別に関してはまだ手作業による工程が多いものの、人の手による選別結果をAIに学習させて、将来的には手作業を「ゲージに乗せるだけ」まで削減させる計画だ