【第4回の趣旨】

タナベコンサルティングの建設ソリューション成長戦略研究会は、秀逸なビジネスモデル・経営ノウハウを持つモデル企業の現場を体感する機会と、経営改革・業務革新のヒントを提供している。また喫緊の課題となっている長時間労働や人手不足、技術の継承などの課題に対して、「働き方改革」の本質の理解と課題へのアプローチ方法についても学ぶ。

第4回では、 1935年創業の総合建設工事会社・加藤組にご講演いただいた。同社は、建築工事・土木工事・維持工事・災害支援の4事業を主軸に、ふるさとの風景をつくり、災害時には身近な人々が暮らす街を守るという、建設業だからできる「夢」を大切にしながら、地域密着型で約80年という歴史を積み重ねている。

開催日時:2025年3月26日(中四国開催)

業界イメージの変革による若手人材確保

加藤組の代表取締役社長・加藤修司氏は、ベテラン社員が減少し、技術の継承が困難になる中で、建設業のイメージの変革を通じて、いかに20~30歳代といった若手人材へアプローチし、人材の確保と育成を行っていくかを、就任以降の約30年間にわたって最重要視している。

また、建設現場で積極的にICT・CIMなどの新技術を活用して現場の負荷を軽減しつつ、一方で“人“の発想から生まれる工夫は失わないよう、デジタルと人的リソースを使い分け、現場の生産性や苦渋労働の削減を図っている。

加藤氏が社長に就任した当初、同社には大卒の社員が在籍しておらず、優秀なベテラン社員が高齢化に伴い減少していく状況に危機感を抱いていた。そこで、自社の知名度を向上させ、大卒者を採用する施策として、2020年に広島大学のネーミングライツ(施設命名権)を取得し、工学部実験研究棟の「おもしろラボ」を「KATO OMOSHIRO LAB」と命名した。この取り組みを契機に、県内外の大学で講演を行う機会が増え、大学生に直接アプローチする場を得た。また、知名度向上の重要性を実感する契機ともなった。

さらに、工業高校の減少が進む中、地元の高校に対して特別講座や活動体験を実施し、採用強化を図った。近年では、マスコミを活用した広告やテレビCM、取材などにも積極的に取り組んでいる。特に重視しているのは、「等身大の建設業・加藤組」を伝えることである。イメージだけが先行し、現実とのギャップから若手人材が早期離職する事態を防ぐことを目的としている。

広島大学初となるネーミングライツ制度により誕生した「KATO OMOSHIRO LAB」。所属や年齢を超えた多様な人々の共創ためのコミュニティースペースである

若手人材の育成

同社は、優秀な若手人材の採用と同時に、在籍している若手人材の育成にも力を入れている。例えば、施工管理技術検定(施工管理技士)の勉強会を、1回約3時間、週に数回実施。また、試験対策以外に、企業に所属する上での基本知識(労働基準など)や、省庁の業務、公共工事予算の仕組みといった社会構造についても丁寧に教えている。これにより、働くことへの動機付けや正しい危機感を醸成し、社会人としての基本を身に付けさせて、若手人材のモチベーション向上につなげている。

技術面では、土木ICTについての社内研修を実施するほか、定期的に他の建設会社や団体と現場技術交流会を開催。他社の先進的なICT活用事例を積極的に取り入れることで、技術力の向上を図っている。

新技術を駆使した建設DXへの取り組み

同社は、建設業の「 3K(きつい・汚い・危険)」と言われる職場環境を変革しなければ若手人材は集まらないと考え、その手段として新技術やDXを積極的に導入している。同社では、国が示すICT化をそのまま受け入れるのではなく、自社の規模や目的に応じた活用が重要であると考えている。

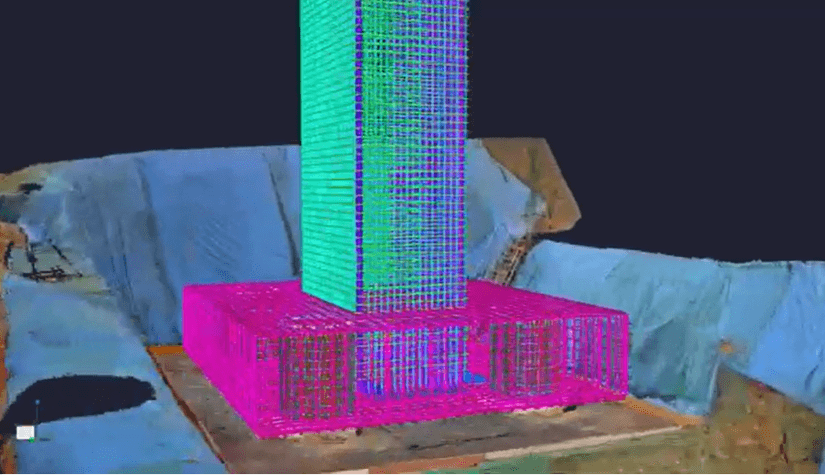

その中で注力しているのが、レーザースキャナーの活用である。CIMモデルを用いた出来形管理計測を行うことで、従来は現地での測量が基本であった作業を、現場に赴かず画面上で完結できるようにした。

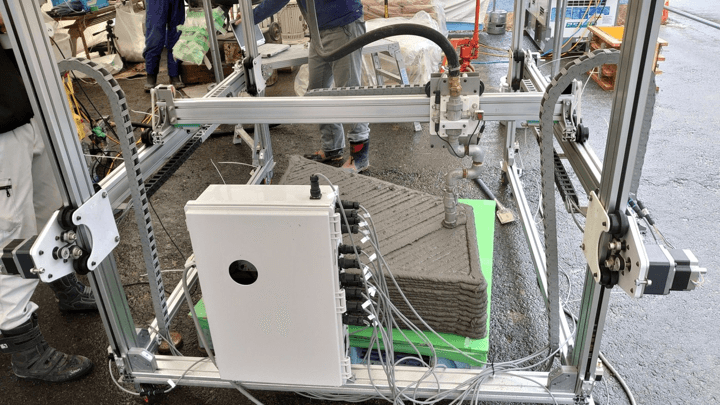

また、内閣府主導のPRISM(官民研究開発投資拡大プログラム)の一環として、「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」に参加し、3Dプリンターの普及に注力している。2021年12月には、建設用3Dプリンター開発ベンチャー企業のPolyuse(ポリウス)・広島大学・国土交通省との産官学連携で、排水施設の施工実証実験を行った。この技術が実用化されれば、従来の工期を半分に短縮できる可能性があり、注目を集めている。

さらに、3Dプリンターの先端技術見学会を開催し、大学生や高校生を招待することで、採用活動や知名度向上の場としても活用している。

ただし、全てをデジタル化する必要はないと同社は考えている。DX化やAIでは対応できない、現場での工夫による労働負担の軽減や生産性向上を実現する発想が重要である。そのため、優秀な人材を現場の第一線で活用することが最も効果的であると考えている。

レーザースキャナーによる出来形管理測量

3Dプリンターを使って土木構造物をつくる様子