【第2回の趣旨】

『成長M&A』実践研究会では、M&Aのモデルを確立している企業から独自のM&Aノウハウと業種の特徴を取り入れた事例を学ぶ場を提供。M&Aを活用した成長戦略を実現し、自社の企業価値を向上させるための道しるべを提示する。

第2回のテーマは「M&A×事業ポートフォリオ戦略」。

ゲストには株式会社池下設計様と株式会社伊藤彰産業様を お招きし、専門領域の拡大や一気通貫体制の構築等事業ポートフォリオ戦略の実現に向けた取り組み事例等をご講演いただいた。

開催日時:2025年4月18日(東京開催)

はじめに

株式会社池下設計は1973年創業、建築設計から生産設計(施工図)、施工管理に至るまで、建設プロジェクトのあらゆるニーズに応える設計事務所だ。建築施工図を主体とした高い生産設計技術とCAD技術を提供し、業界内で唯一の国内全国展開に至るまで成長した。

他に例を見ない業界トップクラスの設計事務所、建築施工図のパイオニアとして、ゼネコン各社から日本全国で高い信頼を得ている。

業界の主流として注目されているBIM(Building Information Modeling)もいち早く導入しており、社会が急速に変化し、建物へのニーズも多種多様化する環境下、社内体制を柔軟な姿勢で進化させるとともに、技術力の向上に対しても全力を尽くして取り組む。

積極的なM&Aを通して総合設計事業を展開するまでに拡大させた、代表取締役社長池下氏より、 M&Aを実践してきた背景、事例、ポイントを講演いただいた。

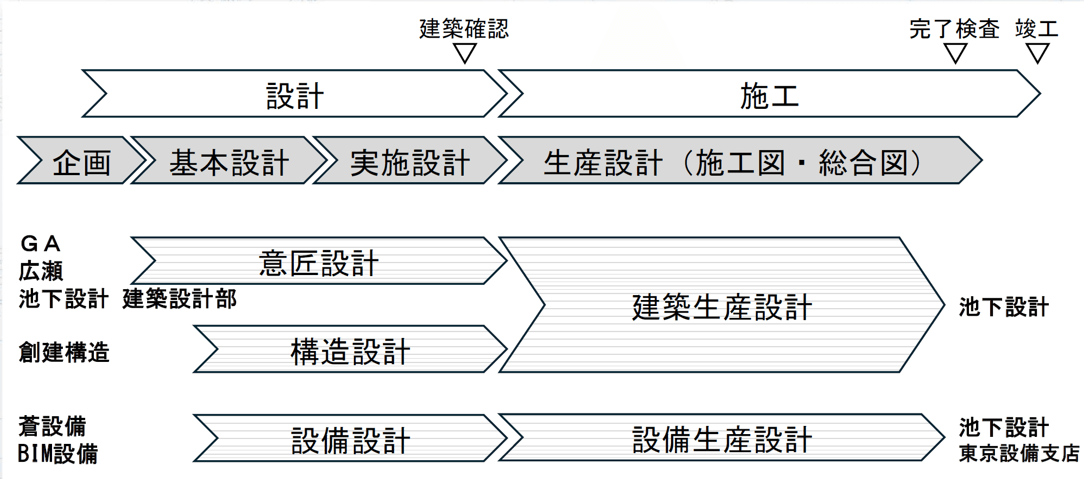

グループ会社事業領域(建築設計の流れ)

池下設計を中心とする池下グループ。建築施工図から、構造設計、意匠設計、設備設計に広げた一気通貫体制を構築している。

戦略的なM&Aを実現するに至った背景

会社を大きくするには、そもそも倒産させないためにはどうすればよいか。

創業以来、最大と言っていいほどの危機に陥ったのが2008年のリーマンショック。予定していたプロジェクトが中断・延期・縮小・中止等計画変更を余儀なくされ、休業制度を導入し、雇用を維持しながらも人件費を中心にコストを抑制した。従業員を路頭に迷わせないためにも、M&Aによる規模拡大は必然的であった。

また、外部環境の変化もそれを後押しした。BIM(Building Information Modeling)が業界の常識を変えると察知し、上流工程の拡大・「新しい総合設計」を目指した。施工図業界の同業他社の経営者の高齢化、建設設計業界の特有の事情等を的確にとらえて事業ポートフォリオの拡充を図り、戦略的にM&Aを実践していった。

M&Aを実行する際の判断基準

より多くの可能性を模索するために、M&A仲介会社とは積極的に情報交換をする。

基本的スタンスとしては、NNの情報提供があった際は、事業内容に大きな乖離が無い場合は、NDAを締結しIMを確認する。

事業が生産設計の場合は、基本的に条件を設定しない方針であり、生産設計以外の設計の場合は、エリアは関東に限定をする。理由は、目の届く範囲で強化していく必要があるためだ。仮に関東以外のエリアであれば、投資案件としてM&A後に、自社で自走できることが絶対条件である。

また、社長の業務が技術系なのか営業系なのかも確認する。番頭や後継者候補などNo.2の有無も重要である。その他には、バックオフィス業務は誰が担っているか、赤字や債務超過の場合は立て直しが可能か否かも判断のポイントとなる。

池下設計が手掛けたダブルツリーbyヒルトン大阪城

PMI戦略

これまで5社のM&Aを手掛けてきた株式会社池下設計は、グループ一体の経営を意識してしている。PMI戦略として手掛ける施策を下記列挙する。

まずは、バックオフィスの統合だ。システム・システム管理の統合を図り、グループ共通のノートPCやスマートフォンを導入している。また、OSやCAD、BIMソフトのライセンス管理を統一。給与振込や会計ソフト、税理士も統一し、将来的にはHDでのグループファイナンスも目指している。次に、営業先の拡大である。グループインした企業には、各々強味があり得意先がある。既存の得意先を相互に紹介し合う。

ヒトの面でも数々の取り組みを実施している。人材採用に苦戦していた会社も池下設計のグループとなることで採用ができるようになった。就業規則や退職金規定の見直しによりM&Aした企業の従業員の働く環境を改善する。またグループ企業の交流を図るために、意匠設計を中心とした同一プロジェクトに取り組んでいる(銚子プロジェクトなど)。

建築技術者育成スクールを開設。池下グループの人材育成を手掛ける