【第4回の趣旨】

DX戦略推進研究会では、データの活用による付加価値向上と人材育成の推進、そのための骨太のDX戦略をテーマとして、DX推進のヒントを提供。生成AIなどの先進的なDX推進活動で顧客とのコミュニケーションモデルの創造や、革新的な業務改善に実現している企業を紹介する。

第4回は「デジタルを活用した事業設計」をテーマに、顧客体験の向上、業務効率化、新たなビジネスモデルの創出を実現し、変化の激しい市場環境で持続的な成⾧を続けるためのDX推進の在り方について学んだ。

開催日時:2025年3月18日(東北開催)

はじめに

TAKAYAMA(株式会社高山)は、1946年に文具販売として創業。2022年1月11日には事業承継を行い、文具店からIT・DX企業へビジネスモデル変革を実行している。「DXで、共に働くを幸せに」を掲げており、お客様、従業員、社会とともに「働くを幸せに」を実現すべく、DXを通じた企業価値向上を目指されている。

具体的にはクラウドサービスやAI技術を活用して、顧客管理、受発注管理、ワークフローの電子化、データ分析による効率化を実現。さらに、自社でのクラウド導入やアプリ開発の経験を基に、「“絆”走型」によるクライアント企業に寄り添ったDX支援サービスも展開。顧客との接点を強化するためにデジタルマーケティング領域やオンラインプラットフォームの活用支援を提供され、ビジネスモデルもDXによって変革を行っている。

経営者の覚悟とチャレンジ精神で、アナログな文房具店からの変革を実現

DXカンパニーに変革した同社は、「東北を代表するDXロールモデル企業へ」をビジョンに掲げ、経営者主体となりDXを推進。ビジョンは代表メッセージ、経営12か条、TAKAYAMAスタンダードに落とし込まれ、さらに経験や体験をシェアする場づくり、チャレンジを推奨する風土と環境づくり、人事評価や成長支援制度などの社内制度も整備している。

他にも、生成AIなど新しいテクノロジーに触れることを重視。DX推進にあたり重要なことは、「経営者自らが変革にコミットできているか?リーダーの覚悟が試される」「改革には責任や負担が伴うが、それをチャンスととらえて前向きなマインドセットをしていくことが大事」とのこと。このマインドによって、コロナ禍においても迅速なテレワークやオンライン採用へのシフトを果たし、取り組みは宮城県のメディアでも紹介された。

「DXはマインドセットが8割」「逆境や問題は成長に導いてくれるギフトと受け止め、ピンチをチャンスと捉えて、小さな成功体験を積んでいくことが肝心」なのである。

会社のビジョンを従業員全員で考え、それぞれの想いを掲示

生産性向上には「AIツール」と「コミュニケーションツール」の整備がカギ

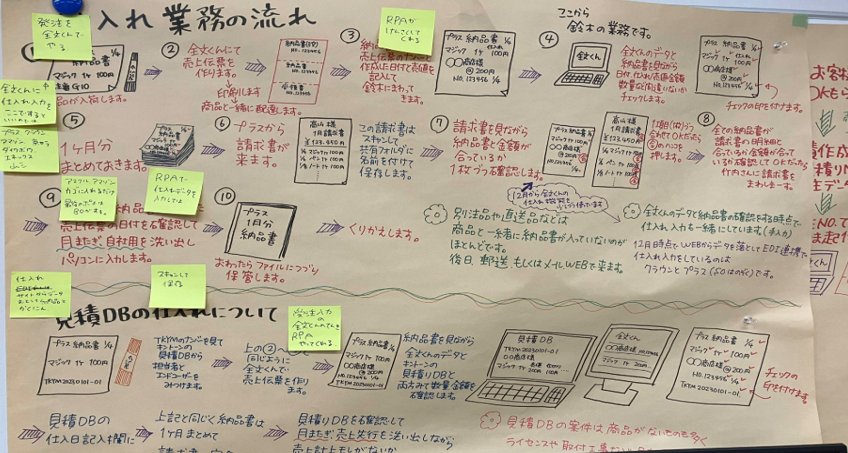

生産性向上の取り組みとして、まずはビジネスプロセスの目指すデジタル像である「DXジャーニーマップ」や「業務フロー」の可視化を行った。中でも紙の稟議や承認の仕組みを改革すべく、kintoneを活用して電子化・効率化を果たした。

他にも、社内でデジタルマーケティングの仕組みをZOHOやkintoneを活用して自社で開発。その結果、WEB施策での集客は1400%UP、求人は2800%UPの成果につながった。コミュニケーションツールやファイルストレージも複数のツールを入れるのではなく、同じプラットフォーム上に集約していくことが生産性向上のカギになる。

DX体験ツアーでは「MAXHUB」という多機能モニターを使って、TeamsとAI議事録を連動させることで、会議の記録と議事録の作成を自動化している様子も紹介していただいた。

業務の流れを可視化した資料

DXに欠かせない「守りのIT」サイバーセキュリティ

日本のサイバーセキュリティーレベルは低く、韓国や北朝鮮より脆弱と言われている。そのため、外国のハッカーから狙われており、重要なデータが脅威にさらされているとのこと。マルウェアは既知のものだけでなく、「ゼロデイ」と呼ばれる未知の脅威に対しても対応できるサイバーセキュリティー環境を構築していくことが必要と学んだ。

TAKAYAMAではこの守りの領域であるサイバーセキュリティの基盤整備にも注力。部分的に対策ソフトを整備するのではなく、セキュリティー総合診断等による総点検を実施した上で、多層防御のIT基盤環境を整えていく必要があるという。

TAKAYAMAではサイバーセキュリティー対策に関する講演会や中小・中堅企業を対象とした導入支援なども手掛けており、自社の実績に基づくビジネスモデル(収益源)も開発されている。

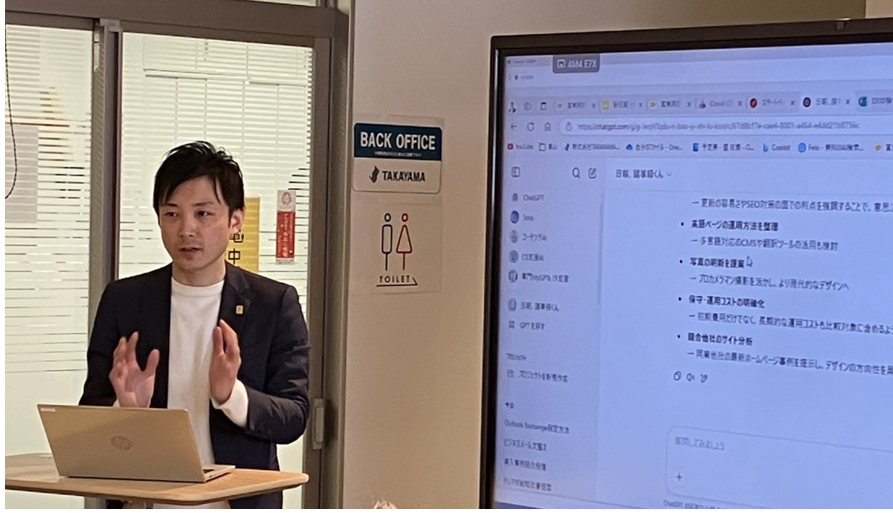

デジタルセキュリティーや生成AIに関して説明

(サイバーセキュリティチーム リーダー 盛 柾貴 氏)

代表取締役