2024年4月に開催された、FCC(顧客から一番に声のかかる会社)実現を支援する、経営者のための戦略プラットフォーム「第2期トップマネジメントカンファレンス」(タナベコンサルティング主催、全6回)。第1回は、ロイヤルホールディングス代表取締役会長の菊地唯夫氏に、転換期を乗り越え、成長を続ける経営戦略を伺った。

ロイヤルホールディングス 代表取締役会長

菊地 唯夫(きくち ただお)氏

1988年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、(株)日本債券信用銀行(現(株)あおぞら銀行)入行。2000年ドイツ証券(株)入社、投資銀行本部ディレクターを担当。2004年ロイヤル(株)(現ロイヤルホールディングス(株))に入社し、執行役員総合企画部長兼法務室長、2010年同社代表取締役社長就任。2016年まで社長を務め、現在は代表取締役会長を務める。キュービーネットホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)、日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 副代表幹事、経済同友会 副代表幹事、京都大学 経営管理大学院 客員教授など。

ロイヤルグループは、4つのセグメントから成っている。1つ目は外食で、「ロイヤルホスト」や「てんや」、「シズラー」などを展開。2つ目はコントラクトで、空港や高速道路のサービスエリア、学校、病院などから委託を受け食事を提供している。3つ目はホテルで、全国展開しているブランドであるリッチモンドホテル。4つ目は食品事業で、外食インフラ機能(製造購買・物流の運用)、業務食やロイヤルデリなどの食に関するサービスだ。この4事業の売上高は年間約1400億円にもなる。

菊地氏が代表取締役社長に就任したのは2010年で、リーマンショックが起きた直後だった。ロイヤルホールディングスの業績を見ると、約3年周期で増収減益と減収増益を繰り返している。そこで、このサイクルから脱却し、増収増益を持続させていくことをミッションとした。就任後約6カ月で「日本で一番質の高い“食”&“ホスピタリティ”グループを目指す」という10年のビジョンを作り、その実現のために3年間の中期経営計画を立てた。

中期計画の事業戦略骨子では、増収増益の持続を目的としたため、既存事業を整理し、新しい取り組みは先送りにした。4セグメント6事業(ロイヤルホスト、てんや、専門店、コントラクト、機内食、ホテル)に対して、それぞれにミッションを与え、各事業が全ての事業戦略骨子に取り組むのではなく、グループを有機的一体として答えを出していく戦略にしたのである。

ロイヤルグループのブランドの源泉である、ロイヤルホストは商品やサービスが混濁している状態だった。お客さまからお叱りを受けることも多く「ロイヤルホストで良いサービスを提供し、お客さまの信頼を取り戻そう」と考えた。そのために、店舗数を280から220に減らし、残した店舗に徹底的に投資することにした。

てんやとコントラクト事業では成長エンジンの育成をミッションとした。人口減少の時代に、全ての事業を成長させるのは難しい。そこで、成長と親和性のあるキーワードとして、「高齢化社会」と「ブランド陳腐化抵抗力」などをキーワードとして導き出した。これにそれぞれの環境を踏まえて戦略を与えていく。

「市場の縮小は私たちでは変えられないが、既存店から生まれるマイナスは努力次第で変えられる」との考えで事業を改善し、結果的に2012年からは増収増益が続いた。2009年から、今いるお客さまのためになるよう既存店に投資した結果だった。

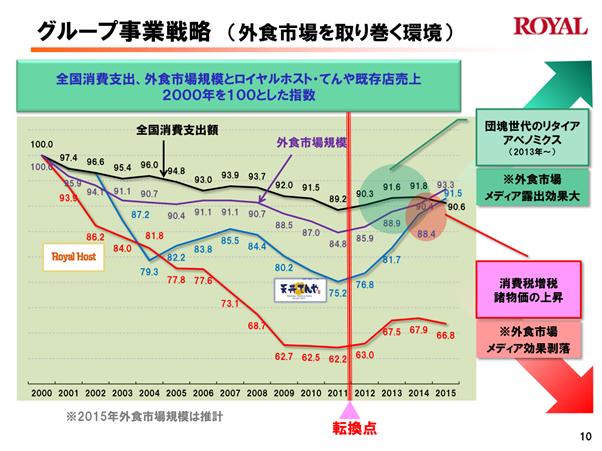

増収増益が続く中、ふと本当に自分たちの取り組みだけで改善したのかと疑問が浮かんだ。上記は、全国消費支出額と外食市場規模、ロイヤルホストやてんやの既存店舗売り上げをまとめたグラフだ。これを見ると、全て右肩下がりなのに同じタイミングで反転上昇している。

出所:菊地氏講演資料より抜粋

これには、外部環境として、団塊の世代が65歳を超え、お金を使い始めた影響が考えられる。この世代のお金の使い道がたまたま自社のグループに近く、追い風となったのだろう。しかし、高齢になるにつれて活発な消費は難しくなるため、いつまでも追い風は続かない。そこで2020年以降は、シルバー・ヘルスケア領域のコントラクトに注力した。

ロイヤルグループのビジネスの原点は外食の産業化だ。創業者は飲食業を水商売ではなく産業にすると考えていた。この時代はGDPも人口も増加し、お客さまもニーズも増えていた。この頃の大事なキーワードである画一性・スピード・効率性を叶えたのはチェーン理論だった。

しかし、2008年前後に人口の増加が止まると、生産性の低下や働き手不足の課題が立ちはだかった。人口減少が続く中、今までのビジネスモデルが有効なのか、立ち止まって考える局面であった。

人口が減少する中で、持続的成長を目指すには「生産性」が大事なキーワードとなる。しかし、外食産業と生産性は、サービスの提供と消費の同時性という特徴から、あまり相性が良くない。生産性とは、一人当たりがどれだけの付加価値を生めるかということだ。生産性を上げるために従業員の数を減らすことがあるが、そうするとサービスは悪くなる。

人口減少で注目したいことは2つある。1つ目は需要サイドの制約。少子高齢化による市場の拡大と縮小の2極化だ。2つ目は供給サイドの制約である。従業員が集まらず、労働供給がボトルネックになるのだ。

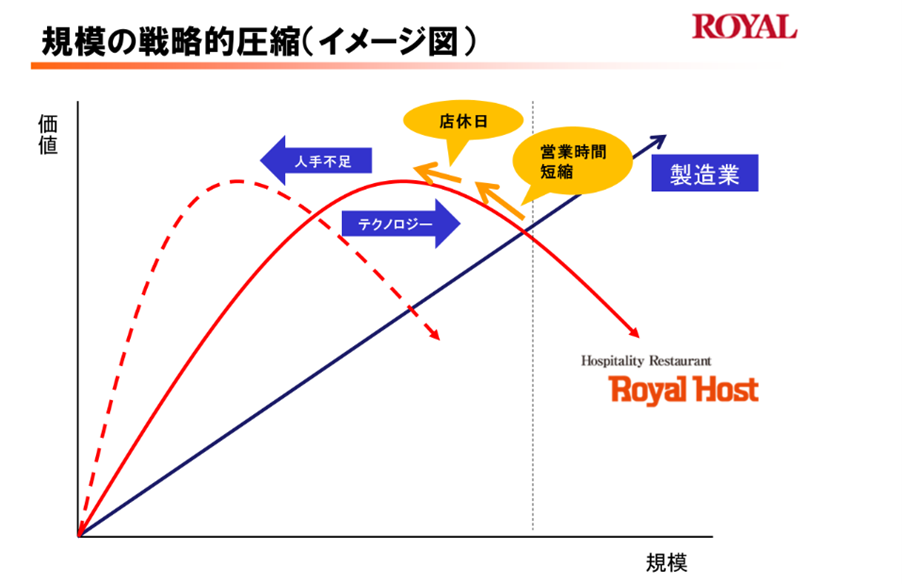

時代の変化によって、ロイヤルホストは規模の成長から付加価値訴求型の質の成長にシフトし、生き残りを考えている。質の成長は、働く人を確保できない企業に対し、市場からの離脱を迫るだろう。ロイヤルホストが24時間営業をやめ店舗休業日を作ったのは、質の成長の領域で生き残ろうと考えるためだ。

生産性アップは、付加価値の向上や新規市場の開拓、サービスの提供と消費の同時性に留意しながら従業員数を圧縮し効率性を向上させることで達成できる。ただし、日本ではおもてなしやサービスに対する期待値が高い反面、サービスそのものに対価性がないため、付加価値の向上が難しい。

出所:菊地氏講演資料より抜粋

お客さまは国産の食材やマニュアルを超えたホスピタリティに付加価値を感じる。多少高くても買うのが、お客さまの認知する付加価値だ。しかし、この2つには規模と相反するという共通点がある。

規模が大きくなればなるほど、国産の食材では賄いきれず、サービスはマニュアルでコントロールせざるを得ない。それならば規模を縮小し、お客さまが付加価値を認知できる商品・サービスを作れば良い。

サービス業における規模と価値の関係をグラフにすると、一部のサービス業は山なりの曲線になりがちだ。さらに人口が減少すると、価値が最大化する山は左に移動する。左に動く山を右に戻す施策は、テクノロジーしかないだろう。

オックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授が2013年に発表したデータによると、日本では将来的にテクノロジーによって49%の仕事がなくなるという。ここでの人の労働とテクノロジーとの関係性は「or」で、代替性である。

一方で社会学者のアーリー・ラッセル・ホックシールド氏は、労働を肉体労働、頭脳労働、感情労働の3形態で提唱した。今後のテクノロジーの進歩によって肉体労働はロボット、頭脳労働はAIに変わるだろう。 対する感情労働は、顧客の満足のために自分の感情をコントロールし、常に適切な対応が求められる労働だ。

実は、調理や接客にストレスを感じている人はほとんどいない。従業員は本部からの指示、例えば発注や棚卸し、報告などにストレスを感じている。肉体労働や頭脳労働をテクノロジーに置き換えられたら、人の労働とテクノロジーの関係は「or」から「with」に変わる。

お客さまが喜ぶのは、基礎的な部分に満足し、付加的な満足度も得られる場合だ。基礎的な満足度に関する部分をテクノロジーに任せれば、人は本源的な価値創造に集中できる。「人 with テクノロジー」の関係性を、一定の時間をかけて、いかにマネジメントするかがこれからの時代で非常に重要であろう。

ポストコロナの時代に入り、一番に考えたいことは、稼ぐ力の回復に向けて行動することだろう。稼ぐ力とは、顧客のさまざまなニーズに合わせた商品やサービスを効率的な手法で提供することによって、対価を最大化するプロセスをマネジメントする力のことだ。

コロナ以降は顧客のニーズが変わり、コロナの前に戻すだけでは稼ぐ力は到底戻ってこない。

お客さまが自ら、好きな時間に、好きな場所で、好きなスタイルで食の選択をする時代になった。テクノロジーの進化によってデリバリーやフローズンミールが可能になったが、これは顧客ニーズを探るのに絶対的に必要なプロセスである。事業者に必要なポイントは、お客さまの行動形式に合わせることだ。

また、サービス産業や外食産業には、繁閑の差がある。今までは繁閑の差をアルバイトの数でコントロールしてきた。コロナ前は人の確保ができなくなり、社員化を図る企業もあった。

しかし社員化すると、損益分岐点が上がり、黒字が減ってしまう。従前回帰するのではなく、ビジネスモデルの刷新が必要だ。そして、稼ぐ力を回復するためにはデジタル化がキーワードとなるだろう。「リアルの世界とデジタルの世界をいかに結び付け、デジタル化をアップデートするか」が問われている。

実は、経営状況はまだコロナ前には戻っていない。人流を考えながら成長してきたが、コロナで人流は途絶えた。あらゆる事業が壊滅的な影響を受け、50%あった自己資本比率は20%に落ち込んだ。

コロナ禍には破綻のリスクもあったため、2021年3月に双日と金融機関との資本業務提携を結び、自己資本の復元を図った。事態を打開するために、当社が苦手とするものを動かすビジネスをしている双日をパートナーに選んだ。

私が経営の考え方として一番大切に思っていることは、ゴーイング・コンサーンだ。当社の事業は波があるため、さまざまな価格帯と事業を組み合わせて、リスクに強い会社を作る。これは、経営者になった当初から考えてきたことだ。しかし、全部の事業がコロナでダメになり、間違いに気付いた。

コロナ禍にはポートフォリオに課題を突き付けられた。事業を分散しても、本源的なリスクは分散していなかった。ほかの事業があるから大丈夫という意識によって、危機感が生まれにくい状態だ。各事業の課題をポートフォリオで解決しようとしたが、個々の事業に強靱さが欠けていた。

現在は、ポートフォリオをもう一度進化させるべく議論している。人流に依存しない冷凍食品の事業化や、海外進出を組み入れていく。

社長の就任時に意識したのは、ステークホルダー経営をすることだ。成長が止まると生産性が低下し、ステークホルダー間で利害対立が起きる。増収減益、減収増益のサイクルでは、誰かの満足度を下げなければ、誰かの満足度は上がらない。

供給制限が強まるに伴って、あらゆるステークホルダーに選ばれる企業になることが、外食産業の持続的成長に不可欠となる。そのためには、地球や社会に責任を持ちつつ、しっかりと生産性を上げて、フェアにステークホルダーへ分配していきたい。