持続的成長を目指すために

いよいよ東京オリンピック・パラリンピック開催前年である2019年度がスタートした。日本は本年度に「五輪関連需要のピーク」「消費税増税による駆け込み需要」という大きな山が訪れ、来年度以降の国内経済は下り坂に入るといわれている。

こうしたマクロ的な環境要因に加え、技術革新と消費者の価値観の変化、異業種や海外からの競合参入など、私たちを取り巻く環境は日々、目まぐるしく変化を続けている。

このような変化の早い時代において、企業が持続的成長を目指すためには、訪れた変化や社内の指示・命令に対応するだけの「他律型組織」ではなく、一人一人が変化を予測し、協力して物事に取り組み、目標達成に向けて主体的かつ柔軟にPDCAサイクルを回す「自律型組織」をつくる必要がある。

本稿では、自律型組織づくりに不可欠な「わがこと感(わがこと意識)」を高める3つのポイントについて、事例を交えながら紹介したい。

ビジョン・ミッション・コアバリューの浸透と共感

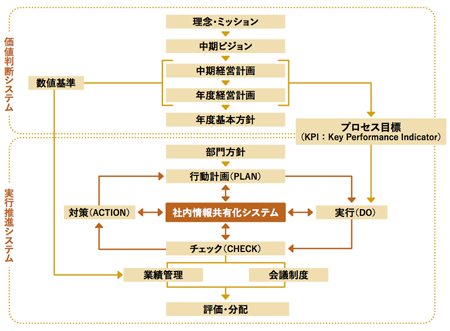

タナベ経営では、従前より「経営のバックボーンシステム」を提言している(【図表】)。この構築と社員への浸透の重要性をあらためて認識した、エレクトロニクス系商社であるA社の事例を紹介したい。

A社は、かつて日本のお家芸ともいわれた産業を軸に事業を展開、海外現地企業のM&A(合併・買収)なども進め、働けば働くほど業績は右肩上がりで成長を続けた。

しかし、海外の新興企業の台頭によるエンドユーザーの業績不振や技術革新により、A社を取り巻くサプライチェーンのドラスティックな変化などに見舞われ、売上高・粗利益率は大きく低下。企業として目指すべき方向性を見失い、巻き返しを図るための「戦闘」が先行し、社員の業務負荷は増大した。組織力が低下し、離職率も上昇するなど企業として大きな革新が必要な状況に陥った。

そこでA社は、変化が激しく先の見えない時代だからこそ、羅針盤となる5年後の中期ビジョンを策定することにした。これまでの成長の軌跡、社会に対してのミッション、自社のコアバリュー(組織の中核となる価値観)をまとめて冊子化。海外グループ企業も含めて全社員に配付し、四半期に一度、営業日を丸1日使って中期ビジョン・ミッション・コアバリューを日々の業務レベルに落とし込むための議論の場を設けた。

特に、それまでの企業の成長をけん引し、コアバリューが染み付いているベテラン社員と、自身の成長・自己実現を目的に入社する傾向がある若手社員との価値観の相違は大きく、当初は困惑の声も多かった。

しかし、営業日を犠牲にしてでも時間を設けたことや、日常レベルに落とし込めるまで丁寧に根気強く議論や分科会活動を続けたことが奏功し、3年目に入るころには共通の価値観を基に社員が主体的に判断し、日々の業務に目的意識と納得感を持ってチームとして取り組めるようになった。結果として、社内公募によって生まれた高粗利益の新規事業を第2の柱とすべく、現在、組織横断型で収益拡大に向けた活動を行っている。

業績不振に陥ると、社外への活動量の増加に目が向きがちであるが、社内を見直して組織力を強化することで、結果として業績向上につながることも多い。ビジョンが明文化されていない企業は明文化を、浸透に自信がない企業は冊子化や浸透の仕組みづくりの検討をお勧めしたい。

組織目標の落とし込み

次は、ビジョンが浸透して組織目標も明示されているが、現場の主体的な改善活動が見られず業績停滞に陥っていた製造業B社の事例である。

結論から言うと、B社の問題は改善策を提案しない現場ではなく、組織目標を現場レベルに落とし込めていないマネジャー層にあった。会社の営業利益目標に対し、ある課が設定した目標は「生産性7%向上」。これだけでは、どんなに行動を促しても、現場の社員が何をどれだけ頑張ればよいのかが分からない。

生産性の考え方は現場や状況によってさまざまだが、B社はあらためて現場の現状分析を行い、目標として「生産数:〇個/日増、不良数:〇個/月未満、ピッキング:〇分/日減、工程間移動:〇分/日減」を再設定し、現場から主体的かつ具体的な改善活動を引き出すことに成功した。

現場の取り組み姿勢に課題を感じている企業は、組織目標を個々の「実行ベース」まで落とし込めているだろうか。あらためて現場目線の想像力を持って確認してみてほしい。

社員一人一人の価値観と向き合う

最後に、再びA社の事例を紹介したい。A社は次のステップとして、社員一人一人の価値観を知る取り組みを行った。組織に属している以上、ビジョン・ミッション・コアバリューへの共感を前提として、個人は組織の戦略にある程度、従う必要がある。

しかし、個人には“社員”としてだけではなく、「個人」としての目標もある。米国の心理学者アブラハム・マズローは、人の欲求は5段階に階層化されるとする「欲求5段階説」を唱えた。いわく、「生理的欲求」を底として、各階層が満たされると次の欲求が表れ、最終的には成長すること自体が目的となり、自律的に飽くなき追求を続ける「自己実現欲求」に達するというもので、A社はこの観点に着目した。

A社には営業、エンジニア、品質管理、バックオフィスなどさまざまな職種が存在し、それぞれ(特に若手社員)が何かしらの目的を持って入社してきている。A社は、上司と部下のコミュニケーションを深めるための飲食代を年4回まで支給する「コミュニケーション費」制度を導入するなど、希薄になりがちだった職場の人間関係の再構築を図り、可能な限り「個人の目標」と「社員としてのミッション」がリンクするような体制を築いた。

例えば、世界に通用するエンジニアになりたいと思う社員に、他業務の負担を減らして一つのテーマを深掘りさせ、アドバイザー的なポジションとして社外向けセミナーを開催させるといったことだ。前述の社内公募による新規事業も、意欲ある若手社員の案から始まっている。

私たちは、社員や部下の人生の目標をどれだけ理解できているだろうか。自己実現欲求の源泉を知り、それを生かすことが社員の主体性、さらには組織の競争力を生み出すことにつながるのだ。