タナベ経営 代表取締役社長 若松 孝彦(左)、神戸大学大学院 経営学研究科 教授 金井 壽宏 氏(右)。神戸大学 貴賓室にて

企業とは、生い立ちも経験も立場も異なる人々が1 つの目標に向かって走り続ける集団。バラバラになることなく、組織として高度に機能するためには何が重要なのか。日本における組織・リーダーシップ研究の第一人者である神戸大学大学院の金井壽宏教授に話を伺った。

組織は人の協働理念を軸に活性化を

若松 日本企業の経営戦略やマネジメント論は百家争鳴の時代。私自身、経営者として、また経営コンサルタントとして現場にいると、あらためて企業の土台となる要素として「組織力」や「人材力」の重要度が増しているように感じます。金井先生は組織論、リーダーシップ論の専門家でいらっしゃいますが、そもそも企業の組織について、どのようにお考えなのでしょうか。

金井 少々抽象的になりますが、私は米国の経営者であり経営学者だったチェスター・バーナードが定義した「(組織とは)意識的に調整された2人もしくはそれ以上の人々の活動や諸力のシステム」という表現が的確だと考えます。内容を分かりやすく解説すれば、ある場所で小火(ぼや)が起こると、そこにいる人たちは消火器やバケツを探し、消火活動を始めますよね。「火を消す」という共通の目的に向かって対応し、コミュニケーションと協力が生まれるような状態です。つまり、単に人が集まっただけではない、「協働」の姿が組織の原点なのです。

若松 チェスター・バーナードが『経営者の役割』(ダイヤモンド社)で提唱した「組織論」は、まさに起点ですね。企業の組織に置き換えれば、使命感を持つ人が周囲の人々の協力を得て考え、共に事業活動を行っていくということです。ただ企業においては、消火活動のように、いかに全員が明確な目的を共有するのかがポイントになります。

金井 企業活動における意志の言語化で注目していただきたいのが、実践家が実際に使っている「理論」です。どのような分野にも原理原則やセオリーといったものがあり、組織行動はそうした理論が核になります。社会心理学者のクルト・レヴィンも「よい理論ほど実用的なものはない」と指摘しているように、確かな理論があれば確かな行動を導きやすくなります。

若松 当社の創業者・故田辺昇一は「経営は、試行錯誤の経験科学である。コンサルタントが提供する“判断” は実証的な裏付けを持ち、すでに実験済みの原則による知恵でなければならない」と言いましたが、まさに実践と理論との融合が経営です。企業経営においては、理論を「理念」と置き換えることもできそうです。経営理念を共有し組織に浸透させる時に、大切なことは何でしょうか。

金井 ひと昔前なら、カリスマ性のある創業経営者が「こうするんだ」と号令を掛ければよかったのでしょうけど、今はファシリテーター(※1) を介した対話で社員に理解を促すのが効果的ですね。考え方や行動を強制されると誰しも反発を覚えますし、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーが言ったように、カリスマの理論は日常化・ルーティン化できないものですから、次代に引き継ぎにくいのです。理念もただ叫ぶだけでは浸透しませんし、継承も困難です。

※1 会議など複数の人が集う場において、議事進行を務める人のこと。会議中に自分の意見を述べたり、意思決定をしたりせず、中立の立場で参加者の心の動きや状況を見ながら議事を進めていく役割を果たす

若松 ご指摘のように、創業者のカリスマ経営ではない、後継経営者の経営スタイルの必要性が高まっています。現在は、2代目や3代目への事業承継期を迎えている企業が非常に多いのですが、後継経営者が組織を構築する際のポイントは何だとお考えですか。

金井 創業時には社長を含めて数名だった会社も、成長に応じて社員が100名、1000名と増えていけば、仕組みで動かさねばならない部分が必ず出てきます。マネジャーは複数の集団の重なり、連結ピンになるわけで、そうなるとマネジャー役の人が社長と集団のつなぎ役を担いつつ、代表の考える理念を浸透させていく役割を担います。重要なのは、マネジャー一人一人が「お山の大将」のふり、つもりをするのではなく、上下のコミュニケーションの要になること。特に2代目以降の社長は、マネジャーがきちんと機能するような組織づくりに注力すべきでしょう。

チームビルディングの在り方

若松 タナベ経営は、それを「組織経営」や「チーム経営」と呼んで提唱しているので共感します。既存の組織形態では変化の激しいマーケットに対応できず、事業が行き詰まる企業も少なくありません。マーケットへの適応という観点からは、組織をどう考えるべきでしょうか。

金井 過去、松下電器産業(現パナソニック)創業者の松下幸之助氏が製品ごとの事業部制を敷いたことは1つの成功例です。全社戦略と事業部に分権化した組織の形が見事に当時の市場と合致しました。他には、ヤマト運輸の小倉昌男氏が考案した『宅急便』のような、他社に簡単にはまねできないビジネス・システムをつくり上げるのが理想です。ハードルは相当に高いと思いますが、発案者の強い信念を軸に、周りの社員が次々と面白い製品やサービスを仕掛けられる仕組み――発案自体を埋めていくような仕組みをつくることです。

若松 タナベ経営が提唱している「ファーストコールカンパニー宣言」の4つ目の宣言に「自由闊達に開発する組織」があります(【図表1】)。製品・サービスからビジネスモデルまでの開発を現場からの声で構築できる組織力、チーム力が求められます。ハードルは高くても、それを乗り越える仕組みを構築することが不可欠です。企業は、「社長の寿命<事業の寿命<会社の寿命」でなければ存続できません。

【図表1 】ファーストコールカンパニー宣言 100年先も一番に選ばれる会社

金井 ファーストコールカンパニーのような5つの特徴を持った会社に求められるであろう2つ目のポイントは、経営トップをそばでサポートする右腕人材、パートナー人材の役割ですね。小倉氏も、都築幹彦氏という力強い右腕がいたから、宅急便を実現できたと語っています。

若松 ソニー創業者の井深大氏と盛田昭夫氏、ヒューレット・パッカード創業者のウィリアム・ヒューレット氏とデビッド・パッカード氏のような感じですね。天才と評価できるような経営者には、必ずパートナーがいます。非常に大切であり、組織経営の始まりでもあります。後継経営者の場合は、急に右腕人材をつくることは無理ですが、社内でジュニアボードを運営し、それに近い人材を選んだり、自らの内閣を育成したりできます。最良のパートナー人材や内閣を見極める方法はありますか。

金井 お勧めの方法の1つに「オートパーツ・エクササイズ」というものがあります。これは、社員の役割をエンジンやブレーキ、ステアリングといった想像しやすい自動車部品になぞらえて議論していく手法で、それぞれの社内での行動や役割を自覚したり、周囲が再認識する時に有効です。もし、社長がアクセル型なら、ブレーキになる人を右腕に据えるとよいかもしれません。

若松 それは興味深いです。自動車は、どの部品が欠けても目的地まで走行できないわけですから、組織や人材を生かす手法と似ています。後継社長は創業者の経営スタイルをそのまま引き継ぐのが難しいので、そうした組織学習で経営スタイルを見直し、組織経営を自覚することも一手です。

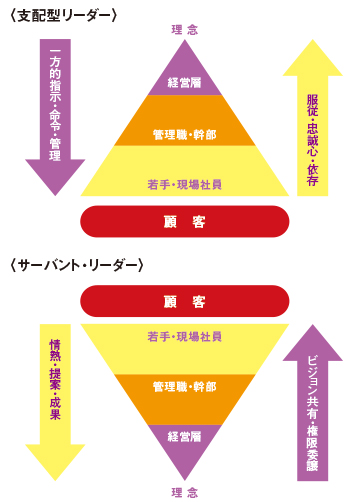

金井 創業者が命令で引っ張ってきた会社を、性格の違う子息・息女が承継した場合、「サーバント・リーダー」として力を発揮する方法もよいと考えます。これからの時代は、このリーダーシップ・スタイルの方が適切に機能します。サーバントとは「奉仕」の意味で、旧来の「トップのために社員がいる」という発想を逆転した「社員に奉仕(社員を支援)するためにトップがいる」という考え方の経営です(【図表2】)。この考え方を取り入れることで、社員の自主性が伸びるとともに、トップとの信頼関係やコミュニケーションが厚くなり、目標を達成しやすくなります。ただ、「何のために奉仕するのか」「なぜそのスタイルにするのか」という理念や目的は、常に忘れないように注意したいところです。

【図表2】支配型リーダーとサーバント・リーダー